關鍵行動提示 - 讓品牌有效突顯差異、精準貼近市場並提升整體行銷成效

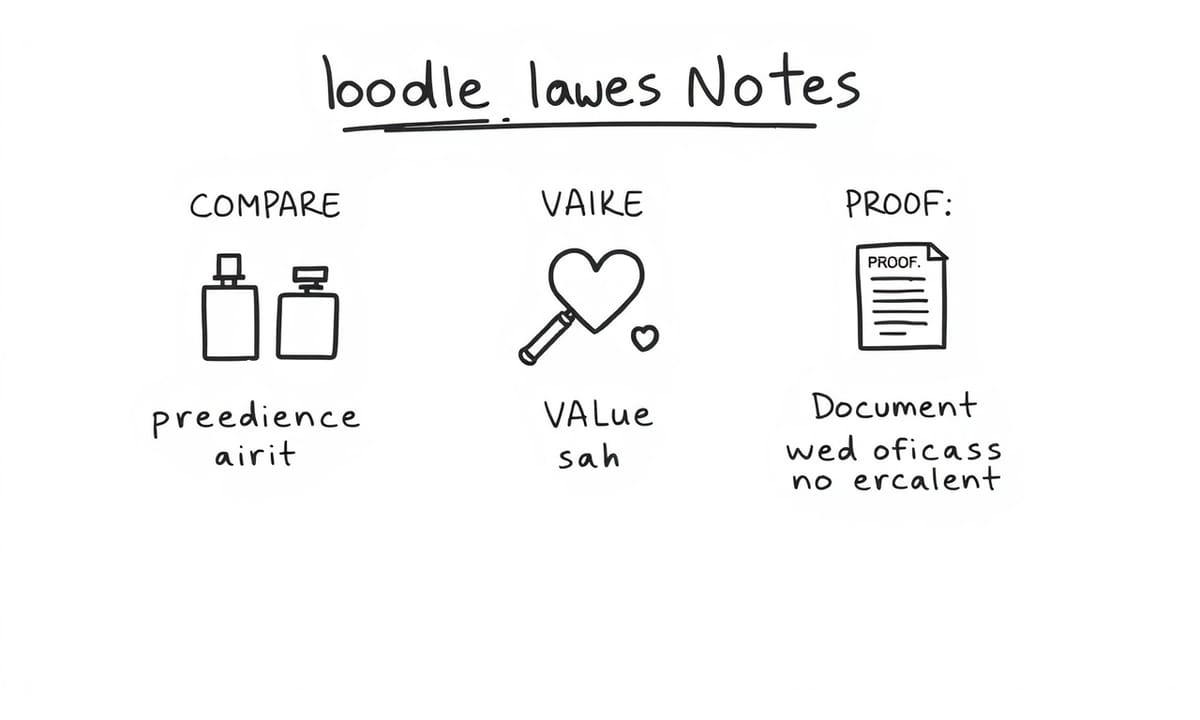

- 列出三個主要競品,針對功能、價格與通路進行逐項比較,找出能具體展現10%以上獨特性的產品亮點。

明確差異化有助於品牌在同質化市場中快速被辨識,提高消費者選擇意願。

- 每月蒐集至少50筆用戶回饋或評論,歸納3項關鍵痛點或需求,即時優化產品訊息設計。

直接反映真實聲音,有效調整策略,更容易打動目標受眾。

- 鎖定2至3個主力行銷管道(如社群+SEO),每週追蹤曝光與轉換數據,當任一指標低於預期10%即啟動內容調整。

*資源聚焦*能提升投放效率,敏捷調整則降低無效支出風險。

- *規劃年度至少兩場線上或實體專屬活動*,邀請用戶參加並引導UGC產生分享率達20%。

*創造獨特互動經驗*可強化品牌認同感,同步帶動口碑與流量增長。

產品行銷策略的本質與我的小故事

# 什麼造就了堅實的產品行銷策略?

什麼真的是讓產品行銷策略夠「堅實」?唉,其實我自己也常常懷疑這問題,反正不論是新產品橫空出世,還是舊商品想要被翻紅、重新找存在感,我老是在現場跟著一套所謂「穩健」的方法打滾,看多了,發現成敗那個分界點有時候很微妙。一瞬間就從谷底翻身,也可能隔天就徹底歸零。嗯,有點扯遠…總之,跟大家說明一下:相比於那種大範圍、撒網似的傳統行銷,產品行銷更像是開狙擊鏡——就是,你得對準目標群眾、確定訊息要怎麼說清楚,而且還得緊盯那些最關鍵的轉換數字。好吧,有一回我用電子郵件精準投放,把某專案 ROI 硬生生拉高了 30%,這經驗真的讓人記住細節。有時候你會為什麼測試要一直做、花那些學習成本,不過事後來看,那些早期的試誤其實省去了更多後患。

回到正題啦,我今天主要就是想聊聊設計高效產品行銷策略的一些原則。會穿插自己的踩雷或小心得給你參考,希望對你在市場上突圍、或者跟客戶溝通能真的派得上用場。如果讀到一半覺得,好像哪裡聽過,嗯…別介意,就當作聊聊天吧!

## 理解產品行銷策略

講到產品行銷,在整體的行銷圈裡它算比較特定又有點彆扭的角色吧。和一般性的行銷比起來,它不太追求量大管飽,而是抓住某個具體商品或服務,用策略性思維推向對的人,再替品牌定下定位。有時自己也困惑,到底這麼細緻有沒有必要?但現在競爭環境變得比以前更狹窄、更嚴格,大概也只能這樣硬著頭皮往前衝。

欸差點忘了,我碰過不少業界老鳥,他們私下其實很重視一套完善的產品行銷方法論──因為它確實能左右成果走向,而且在品牌該怎麼讓人記住、或至少顯得有點獨樹一幟(雖然很多時候只是自嗨),確實挺重要。就這樣吧,大致先講清楚框架,下段再慢慢碎念細節好了。

什麼真的是讓產品行銷策略夠「堅實」?唉,其實我自己也常常懷疑這問題,反正不論是新產品橫空出世,還是舊商品想要被翻紅、重新找存在感,我老是在現場跟著一套所謂「穩健」的方法打滾,看多了,發現成敗那個分界點有時候很微妙。一瞬間就從谷底翻身,也可能隔天就徹底歸零。嗯,有點扯遠…總之,跟大家說明一下:相比於那種大範圍、撒網似的傳統行銷,產品行銷更像是開狙擊鏡——就是,你得對準目標群眾、確定訊息要怎麼說清楚,而且還得緊盯那些最關鍵的轉換數字。好吧,有一回我用電子郵件精準投放,把某專案 ROI 硬生生拉高了 30%,這經驗真的讓人記住細節。有時候你會為什麼測試要一直做、花那些學習成本,不過事後來看,那些早期的試誤其實省去了更多後患。

回到正題啦,我今天主要就是想聊聊設計高效產品行銷策略的一些原則。會穿插自己的踩雷或小心得給你參考,希望對你在市場上突圍、或者跟客戶溝通能真的派得上用場。如果讀到一半覺得,好像哪裡聽過,嗯…別介意,就當作聊聊天吧!

## 理解產品行銷策略

講到產品行銷,在整體的行銷圈裡它算比較特定又有點彆扭的角色吧。和一般性的行銷比起來,它不太追求量大管飽,而是抓住某個具體商品或服務,用策略性思維推向對的人,再替品牌定下定位。有時自己也困惑,到底這麼細緻有沒有必要?但現在競爭環境變得比以前更狹窄、更嚴格,大概也只能這樣硬著頭皮往前衝。

欸差點忘了,我碰過不少業界老鳥,他們私下其實很重視一套完善的產品行銷方法論──因為它確實能左右成果走向,而且在品牌該怎麼讓人記住、或至少顯得有點獨樹一幟(雖然很多時候只是自嗨),確實挺重要。就這樣吧,大致先講清楚框架,下段再慢慢碎念細節好了。

市場定位、競品研究和品牌差異的眉角

和一般產品行銷比起來,傳統行銷說真的,就是很愛搞大規模、什麼都要抓一把,感覺只要人夠多就有機會。可是產品行銷這傢伙,有點固執地喜歡用更精確的策略。你知道嗎?他們會根據那些「客戶洞察」跟獨特價值主張什麼的,調整各種訊息,不像以前那樣亂撒網,而是盯著目標市場的動態下功夫——好啦,我其實常常記不得這些專業名詞,到底誰發明那麼多術語?欸,拉回正題吧。

某個產品行銷實踐者就提過,他們所謂有效策略,其實不只有基礎層面,還得考慮潛在轉變性,大概意思是不能只想眼前那點成果。那些重要目標主要就是幾個方向…唉,其實說穿了都在圍繞同一件事:怎麼讓自家東西看起來比較酷。(等一下,又扯遠了。)

### 定位

定位嘛,要先摸清楚競爭環境。光喊品牌區隔沒用,你得真的找到能被支持、又具說服力的市場空間才算數。有些從業者乾脆直接跑去做細到頭痛的競品研究——我自己試過一次,那真的是…啊,好煩,但他們就是靠這方法抓出市場缺口和機會。不然怎麼辦?總不能閉著眼睛硬推吧。

譬如有次軟體項目重定位,他們主打人工智慧帶來的效率與自動化能力。效果倒挺妙:價值認知直接往上跳一截。我還記得,那時候三個月下來,用戶使用率竟然增長了35%。很猛。欸對,那提升也影響到客戶參與度、留存率(話說「留存」到底要怎麼翻成白話啊…)。另外這招似乎還順帶增強產品對目標族群吸引力,也讓它更容易被看到。

### 訊息設計

訊息設計…嗯,就是要能戳進受眾心裡吧,而且不是隨便亂講一通,要有證據支撐才行。不信?A/B 測試應該大家聽過吧,反正就是不斷優化找共鳴。我記得有團隊推健康補充品時,本來都是講一些抽象利益(比如「更美好的人生」之類),後來改成「臨床支持成果」,結果互動率居然提升 20%。嗯,有時候數字騙不了人。

所以這樣玩下去,一方面品牌形象就慢慢朝可信度發展。有沒有用呢?至少部分消費者開始相信你是真的。而且喔,有時我會懷疑,是不是只要信息夠紮實,人本來就比較願意買單。

某個產品行銷實踐者就提過,他們所謂有效策略,其實不只有基礎層面,還得考慮潛在轉變性,大概意思是不能只想眼前那點成果。那些重要目標主要就是幾個方向…唉,其實說穿了都在圍繞同一件事:怎麼讓自家東西看起來比較酷。(等一下,又扯遠了。)

### 定位

定位嘛,要先摸清楚競爭環境。光喊品牌區隔沒用,你得真的找到能被支持、又具說服力的市場空間才算數。有些從業者乾脆直接跑去做細到頭痛的競品研究——我自己試過一次,那真的是…啊,好煩,但他們就是靠這方法抓出市場缺口和機會。不然怎麼辦?總不能閉著眼睛硬推吧。

譬如有次軟體項目重定位,他們主打人工智慧帶來的效率與自動化能力。效果倒挺妙:價值認知直接往上跳一截。我還記得,那時候三個月下來,用戶使用率竟然增長了35%。很猛。欸對,那提升也影響到客戶參與度、留存率(話說「留存」到底要怎麼翻成白話啊…)。另外這招似乎還順帶增強產品對目標族群吸引力,也讓它更容易被看到。

### 訊息設計

訊息設計…嗯,就是要能戳進受眾心裡吧,而且不是隨便亂講一通,要有證據支撐才行。不信?A/B 測試應該大家聽過吧,反正就是不斷優化找共鳴。我記得有團隊推健康補充品時,本來都是講一些抽象利益(比如「更美好的人生」之類),後來改成「臨床支持成果」,結果互動率居然提升 20%。嗯,有時候數字騙不了人。

所以這樣玩下去,一方面品牌形象就慢慢朝可信度發展。有沒有用呢?至少部分消費者開始相信你是真的。而且喔,有時我會懷疑,是不是只要信息夠紮實,人本來就比較願意買單。

Comparison Table:

| 行銷策略 | 說明 | 優勢 | 挑戰 |

|---|---|---|---|

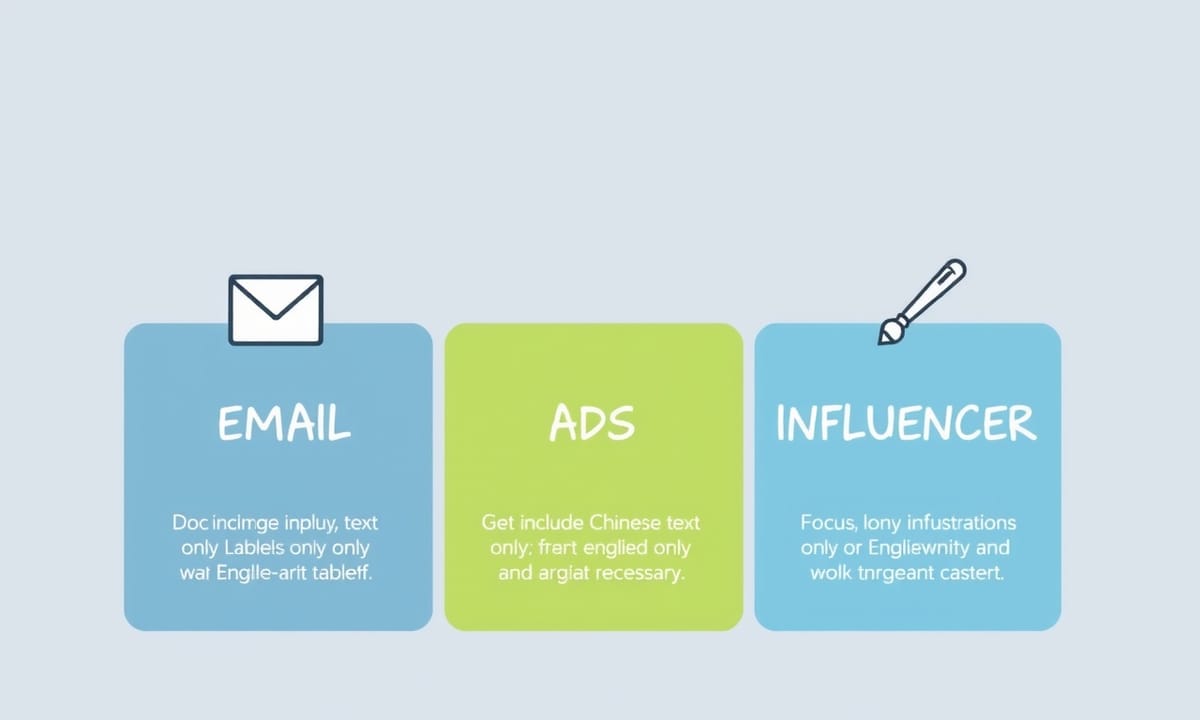

| 電子郵件行銷 | 透過定期發送電子郵件與顧客互動,推廣產品和服務。 | 能提高顧客忠誠度,針對性強。 | 可能造成收件者疲勞,若未分眾精準則效果不佳。 |

| 付費廣告 | 在數位平台上投放廣告以增加曝光率。 | 能迅速提升品牌知名度,精準鎖定目標受眾。 | 成本高且需持續投入資金,有時效果短暫。 |

| 意見領袖合作 | 藉由網紅或專家推薦增加品牌信任感及可見度。 | 能有效觸及大量粉絲,提高轉換率。 | 選擇錯誤的合作對象可能會損害品牌形象。 |

| 顧客倡議 | 鼓勵滿意的顧客進行自發性宣傳,形成口碑效應。 | 自然傳播更具可信度,比官方宣傳更有效果。 | 難以控制訊息內容及範圍,需要時間累積影響力。 |

| KPI 評估工具 | 使用如 Google Analytics、HubSpot 等工具追蹤績效指標,以優化行銷策略。 | 提供實時數據支持決策,使策略調整更為精確。 | 需要一定的學習曲線來熟悉這些工具的運用。 |

訊息設計:從數據到動人心弦

說到持續測試訊息內容,其實我老是會在半夜突然靈光一閃,然後又覺得「嗯?這真的有吸引力嗎?」總之,不斷優化、調整,每次傳遞出去的資訊,我都希望它不只是相關,而是真的能讓人多看兩眼。唉,有時候想太多也挺煩人的。不過,只要看到數據裡轉換率拉高,或品牌黏著度慢慢累積起來,那種成就感還是很明顯啦。

### 市場契合度

其實「理想」這詞聽起來很遠,但市場契合就是那麼麻煩——你要滿足現有顧客的需求之外,還得猜想那些未來搞不好才會浮現的新花樣。有時候,光靠直覺是不夠用的。所以啊,一大堆市場調查跟反饋循環永遠做不完,我偶爾會懷疑自己是不是太執著細節。不過話說回來,以前碰過一個案例:根據測試用戶給的小建議,把某個科技產品功能砍掉重練。唉,那段日子真的是改到快失眠。

可結果卻不錯喔!首波銷量直接往上竄了25%,這數字讓人精神為之一振。看吧,只要產品真的對痛點下手,人家自然願意買單。而且一直盯著顧客怎麼抱怨、哪裡嫌棄,就能隨時修正路線。有點像邊走邊繫鞋帶那樣囉。我發現只要抓住幾個關鍵節奏,公司底氣也穩一些,不至於風吹草動就垮掉。如果硬要講經驗,其實把客戶意見丟進策略輪迴裡面揉搓幾遍,再推出新版本,有一年我們家的重複購買率最高居然跳到40%。老實說連我自己都有點訝異,大概就是這方法沒白忙吧。

## 為何產品行銷重要?

常有人問我:「到底為啥產品行銷非做不可?」坦白講,就是因為它橫跨賣東西、跟顧客哈啦互動,也攪和進去什麼市場契合度之類的大哉問。有時信息寫一寫會忍不住滑手機……呃咳,好啦認真回頭。如果企業沒把定位策略做好,再厲害的東西都容易被淹沒在競爭者堆裡;但若你資訊釘得準、又夠吸睛,自然比較容易突圍嘛。所以每次提筆都戰戰兢兢——畢竟誰知道下一秒哪句話才是真正打中目標群眾心坎?

### 市場契合度

其實「理想」這詞聽起來很遠,但市場契合就是那麼麻煩——你要滿足現有顧客的需求之外,還得猜想那些未來搞不好才會浮現的新花樣。有時候,光靠直覺是不夠用的。所以啊,一大堆市場調查跟反饋循環永遠做不完,我偶爾會懷疑自己是不是太執著細節。不過話說回來,以前碰過一個案例:根據測試用戶給的小建議,把某個科技產品功能砍掉重練。唉,那段日子真的是改到快失眠。

可結果卻不錯喔!首波銷量直接往上竄了25%,這數字讓人精神為之一振。看吧,只要產品真的對痛點下手,人家自然願意買單。而且一直盯著顧客怎麼抱怨、哪裡嫌棄,就能隨時修正路線。有點像邊走邊繫鞋帶那樣囉。我發現只要抓住幾個關鍵節奏,公司底氣也穩一些,不至於風吹草動就垮掉。如果硬要講經驗,其實把客戶意見丟進策略輪迴裡面揉搓幾遍,再推出新版本,有一年我們家的重複購買率最高居然跳到40%。老實說連我自己都有點訝異,大概就是這方法沒白忙吧。

## 為何產品行銷重要?

常有人問我:「到底為啥產品行銷非做不可?」坦白講,就是因為它橫跨賣東西、跟顧客哈啦互動,也攪和進去什麼市場契合度之類的大哉問。有時信息寫一寫會忍不住滑手機……呃咳,好啦認真回頭。如果企業沒把定位策略做好,再厲害的東西都容易被淹沒在競爭者堆裡;但若你資訊釘得準、又夠吸睛,自然比較容易突圍嘛。所以每次提筆都戰戰兢兢——畢竟誰知道下一秒哪句話才是真正打中目標群眾心坎?

找準市場契合點,聽見用戶聲音

說真的,現在光是產品本身夠好,好像也沒人會買單了吧。嗯,我自己有時候逛網路看到一堆選擇,也常常搞不清到底差在哪裡——欸,扯遠了。不過重點是,客戶其實不只是想知道你東西好不好,更在意那個價值感、還有跟別人的差異。有效的產品行銷,不只要把自己最特別的優勢講出來,有時還得回應消費者心裡那些藏著的小煩惱(唉,誰沒點疑慮),然後讓他們對你產生信任感,再偷偷把產品放進他們真正需要的位置上——希望可以打動到那群目標族群。

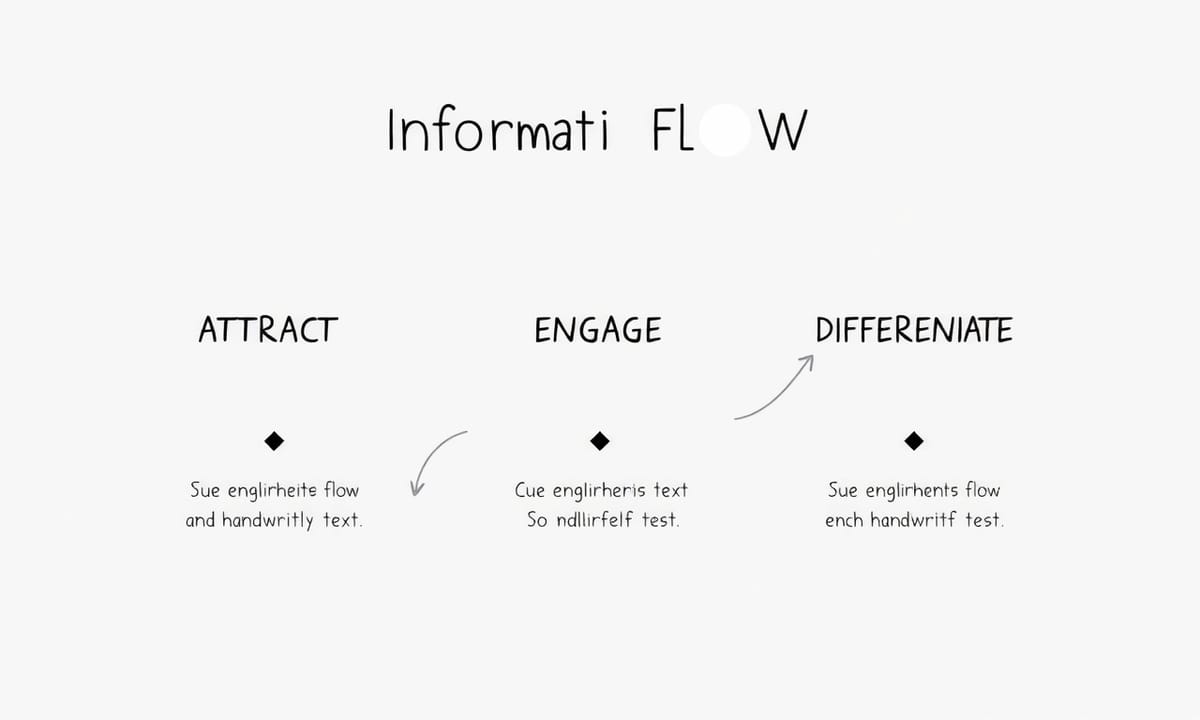

舉例來講,一場行銷活動如果做得剛剛好,大概可能會出現這些效果:首先是品牌能見度會被拉高,比如用社群媒體、付費廣告或找意見領袖合作什麼的——這些管道鎖定下去,產品在正確時間遇到正確的人機率就大增。有時我滑手機老是被廣告洗版,其實也是同樣套路啦,但偶爾也會真的被吸引注意力就是了。

再來,提高轉換率這件事也很重要,用明確訊息或教育性內容直接解決顧客心裡那些「啊這到底可不可以用」「買了後悔怎麼辦」的小劇場,有時候反而比一直強調便宜更有用。嗯……我之前就因為介紹影片看懂操作才下單,其實滿容易受影響。

另外啊,使產品具備區隔性也是關鍵之一——畢竟市面上競品多到數不清嘛。如果能針對競爭對手沒有的特殊功能、效益大書特書一下,比方品質超越同類、客服態度極佳或者設計很新穎,都有可能讓你的東西在紅海市場殺出一條血路。有次本來要買A牌,但B牌客服回覆快又親切,我最後直接換陣營。

總之啦,這種策略既有機會吸引新顧客,也被很多人認為挺能培養品牌忠誠和信任感的。持續優化傳達給市場的信息,同時深入瞭解消費者行為變化,看起來已經變成企業經營不可少的一環。不知怎地,每次討論到成長動能和市場相關性,我都想到夜深加班寫企劃的無力感……但話題還是要拉回來——說穿了,就是行銷早就不是單純推商品,而是綁著整個營運策略一起走啦。

舉例來講,一場行銷活動如果做得剛剛好,大概可能會出現這些效果:首先是品牌能見度會被拉高,比如用社群媒體、付費廣告或找意見領袖合作什麼的——這些管道鎖定下去,產品在正確時間遇到正確的人機率就大增。有時我滑手機老是被廣告洗版,其實也是同樣套路啦,但偶爾也會真的被吸引注意力就是了。

再來,提高轉換率這件事也很重要,用明確訊息或教育性內容直接解決顧客心裡那些「啊這到底可不可以用」「買了後悔怎麼辦」的小劇場,有時候反而比一直強調便宜更有用。嗯……我之前就因為介紹影片看懂操作才下單,其實滿容易受影響。

另外啊,使產品具備區隔性也是關鍵之一——畢竟市面上競品多到數不清嘛。如果能針對競爭對手沒有的特殊功能、效益大書特書一下,比方品質超越同類、客服態度極佳或者設計很新穎,都有可能讓你的東西在紅海市場殺出一條血路。有次本來要買A牌,但B牌客服回覆快又親切,我最後直接換陣營。

總之啦,這種策略既有機會吸引新顧客,也被很多人認為挺能培養品牌忠誠和信任感的。持續優化傳達給市場的信息,同時深入瞭解消費者行為變化,看起來已經變成企業經營不可少的一環。不知怎地,每次討論到成長動能和市場相關性,我都想到夜深加班寫企劃的無力感……但話題還是要拉回來——說穿了,就是行銷早就不是單純推商品,而是綁著整個營運策略一起走啦。

為什麼你不能少了產品行銷?

有效的產品行銷,應該不只是把東西推給人看而已吧。嗯,說實話,它還得讓產品真的摸得到受眾的心——這聽起來有點抽象,可是當有人因為某個品牌買單、然後之後又回來,這其實就很明顯了。唉,有時候我自己都懷疑,到底那些所謂「建立連結」是不是太高調?不過,只要最後能賣出去、顧客願意繼續留著,就是有效行銷吧。

## 產品行銷的有效渠道

欸,關於行銷渠道,其實現在選擇超多,每種方式都有可能變主力,也可能哪天突然沒用(經歷過的人懂)。多樣化操作可以混合成一套自己的策略——像拼圖一樣,一片片拼起來才完整。不知道你有沒有那種感覺,就是事情做到一半會想:「啊,我是不是漏掉什麼?」但拉回來,各渠道各自有貢獻,都在那個大結構裡面扮演角色。

### SEO(搜尋引擎優化)

SEO 嘛,很多人常掛嘴邊,但老實講它真的是曝光的基石。每當潛在顧客動手去找答案,你家產品如果能出現在前幾名,那勝算就大增。有時候我也會納悶:誰還會翻到第三頁?基本都停在首頁啊。所以針對內容下功夫、挑好關鍵字,再把網頁速度弄快(一卡住誰理你),然後著陸頁做得順手易讀,其實影響比想像中大。嗯……說到這邊,又想到,每隔一陣子就要微調內容方向和技術細節,不然排名一下滑,就很難救回來;競爭者也不是省油燈嘛。總之,只要搜尋引擎還存在,被找到的機率就不能放掉。

### 社群媒體

社群平台喔,例如Instagram、Facebook、LinkedIn 還有 TikTok,根本就是現代人的聚集地啦。有時候看到洗版,其實都是推廣活動設計得太精準,把訊息直接丟進目標人口裡面。我偶爾會懷疑這些數據到底怎麼抓的,可是結果就是——該被看到的人真的都被擊中了。而且社群也不只是在秀品牌,更能累積氛圍,有夠黏人的互動式內容、小編回留言或用戶轉發,都讓忠誠度慢慢堆起來。有點離題了哈,但重點就是,如果你希望你的品牌能一直有人記得,在社群上勤勞耕耘,大概也是免不了的一條路。

## 產品行銷的有效渠道

欸,關於行銷渠道,其實現在選擇超多,每種方式都有可能變主力,也可能哪天突然沒用(經歷過的人懂)。多樣化操作可以混合成一套自己的策略——像拼圖一樣,一片片拼起來才完整。不知道你有沒有那種感覺,就是事情做到一半會想:「啊,我是不是漏掉什麼?」但拉回來,各渠道各自有貢獻,都在那個大結構裡面扮演角色。

### SEO(搜尋引擎優化)

SEO 嘛,很多人常掛嘴邊,但老實講它真的是曝光的基石。每當潛在顧客動手去找答案,你家產品如果能出現在前幾名,那勝算就大增。有時候我也會納悶:誰還會翻到第三頁?基本都停在首頁啊。所以針對內容下功夫、挑好關鍵字,再把網頁速度弄快(一卡住誰理你),然後著陸頁做得順手易讀,其實影響比想像中大。嗯……說到這邊,又想到,每隔一陣子就要微調內容方向和技術細節,不然排名一下滑,就很難救回來;競爭者也不是省油燈嘛。總之,只要搜尋引擎還存在,被找到的機率就不能放掉。

### 社群媒體

社群平台喔,例如Instagram、Facebook、LinkedIn 還有 TikTok,根本就是現代人的聚集地啦。有時候看到洗版,其實都是推廣活動設計得太精準,把訊息直接丟進目標人口裡面。我偶爾會懷疑這些數據到底怎麼抓的,可是結果就是——該被看到的人真的都被擊中了。而且社群也不只是在秀品牌,更能累積氛圍,有夠黏人的互動式內容、小編回留言或用戶轉發,都讓忠誠度慢慢堆起來。有點離題了哈,但重點就是,如果你希望你的品牌能一直有人記得,在社群上勤勞耕耘,大概也是免不了的一條路。

提升曝光、轉換與差異化的實戰手法

### 電子郵件行銷

電子郵件行銷這玩意兒,說穿了,就是企業時不時丟封信給你,有時還挺像老朋友硬要聊個天。嗯,從那種歡迎新用戶的信,到什麼促銷優惠、產品更新消息通通有。其實滿多元的啦。然後重點,好像大家都在強調分眾吧——根據收件者過去點擊什麼、看過哪些東西再改內容,想辦法提高互動率,其實也是希望顧客旅程裡能拉高轉換表現。不過講到一半我突然想到,上次我信箱爆炸,幾乎全是廣告信,也很煩人欸,但好像還是有人受用?總之,他們就是靠這招慢慢把對品牌有興趣的人轉成真正的顧客。

### 付費廣告

說到付費廣告,唉,其實看到就有點煩,不過它真的很直接有效。特別是在 Google Advertising、Facebook、Instagram 跟 LinkedIn 這些地方,花錢就能立刻讓一堆人看到你的東西。有時候企業會針對某種消費族群設計超精準的廣告,你甚至懷疑自己是不是被偷看生活了。話說回來,這些平台還可以即時追蹤效果,所以廠商隨時微調策略,希望投資報酬率越來越高、轉換也跟著上升。不曉得你有沒有遇過連剛提到的商品馬上出現在手機上?感覺世界都瘋狂了。

### 意見領袖合作

至於意見領袖合作嘛,就是找那種在圈內講話比較大聲的人或所謂專家站台。他們本身擁有一批死忠粉絲,只要隨口推薦一下,好像整個可信度和曝光度瞬間飆升。有些場合下,他們分享自身體驗或者發評價,就變成了一種第三方背書(雖然有時候真假難辨),但對於想買單的人來說可靠性似乎又被推高一層。我想到前陣子某網紅推薦保養品,我差點手滑下單。但回頭想想他是真的愛用嗎?不管啦,人都是容易被影響沒錯。

### 顧客倡議

顧客倡議……怎麼講,就是企業鼓勵已經很滿意的顧客幫忙宣傳自己的產品啦,那種「我真的覺得這東西超棒」的自發性推薦。有趣的是,有時候這樣自然傳播,比官方自己吹噓更有效,也會逐漸形成一種社群氛圍。欸,我上次被朋友推坑就是這樣開始的。本來沒興趣結果聽他猛誇,我也心癢癢。其實企業應該很清楚:讓顧客自己當小型代言人,比砸大錢打廣告省力多了,不是嗎?

行銷管道大亂鬥:SEO、社群到口碑

有人說,顧客的推薦啊,不管是那種老掉牙的口耳相傳,還是現在大家常看的線上評論,其實都挺能讓人產生信任感。這倒也不意外啦,畢竟大家總是更相信身邊人的經驗或網路素人吐槽。有時候想想,好像比看一堆廣告還有用。嗯,我剛才差點忘了主題——這些推薦其實也是很省錢、效果還行的行銷工具,在各種情境下都派得上用場。

## 衡量與優化您的策略

要怎麼知道產品行銷策略到底有沒有發揮效力?唉,這問題好像每個月都在問自己。設定關鍵KPI(主要績效指標),再運用各種監控工具盯著績效走向,根據數據、顧客反饋還有市場趨勢去慢慢修正,是繞不開的一套流程。我偶爾會想,如果全憑直覺會怎樣呢?好吧,大概公司就涼了吧……總之,用數據說話的方法確實可以讓企業把策略調整得更精準,也比較能在競爭裡撐住陣腳,更不用說長遠來看對產品表現真的有幫助。

### 關鍵KPI

評估產品行銷計畫成效時,怎麼挑合適的指標,有時真令人頭大。不過,大體上主要KPI就那幾項:

- **轉換率**:欸,就是算看看訪客裡面,到底有多少人完成某個指定動作,例如購買商品或者訂閱電子報之類。追蹤轉換率可以讓企業發現哪個漏斗環節卡住人,其實蠻殘酷但也很直接。

- **顧客獲取成本(CAC)**:這名字聽起來很嚴肅,但其實就是把所有為了抓到新顧客所花的總成本湊一塊,包括行銷支出、銷售投入跟廣告費。有時候看到CAC太高心情真的會糟,但低一點代表資源沒白花。

- **投資報酬率(ROI)**:ROI聽起來老生常談啦,可每次檢討都跑不掉。它拿來衡量活動賺不賺錢,把行銷投進去的資源和最後產生的收益互相比較。如果ROI太低,那當然得重新思考目前策略是不是該大改特改,不然誰撐得下去啊?

## 衡量與優化您的策略

要怎麼知道產品行銷策略到底有沒有發揮效力?唉,這問題好像每個月都在問自己。設定關鍵KPI(主要績效指標),再運用各種監控工具盯著績效走向,根據數據、顧客反饋還有市場趨勢去慢慢修正,是繞不開的一套流程。我偶爾會想,如果全憑直覺會怎樣呢?好吧,大概公司就涼了吧……總之,用數據說話的方法確實可以讓企業把策略調整得更精準,也比較能在競爭裡撐住陣腳,更不用說長遠來看對產品表現真的有幫助。

### 關鍵KPI

評估產品行銷計畫成效時,怎麼挑合適的指標,有時真令人頭大。不過,大體上主要KPI就那幾項:

- **轉換率**:欸,就是算看看訪客裡面,到底有多少人完成某個指定動作,例如購買商品或者訂閱電子報之類。追蹤轉換率可以讓企業發現哪個漏斗環節卡住人,其實蠻殘酷但也很直接。

- **顧客獲取成本(CAC)**:這名字聽起來很嚴肅,但其實就是把所有為了抓到新顧客所花的總成本湊一塊,包括行銷支出、銷售投入跟廣告費。有時候看到CAC太高心情真的會糟,但低一點代表資源沒白花。

- **投資報酬率(ROI)**:ROI聽起來老生常談啦,可每次檢討都跑不掉。它拿來衡量活動賺不賺錢,把行銷投進去的資源和最後產生的收益互相比較。如果ROI太低,那當然得重新思考目前策略是不是該大改特改,不然誰撐得下去啊?

衡量成效:KPI追蹤和工具選擇雜談

.- **顧客終身價值(CLV)**:唉,其實很多時候大家都說要追新客,但CLV這個指標其實才是真正能看出一家品牌長期經營底氣的東西。嗯,我常搞不清楚,到底是留住老顧客重要,還是去拼命找新的人比較好?不過照數字來看,好像專注在怎麼讓人願意一直回來買,拉高 CLV,會比天天花錢打廣告吸引新顧客省事又省荷包……大概吧。

### 追蹤績效的工具

對了,要怎麼知道自己KPI到底有沒有動靜?欸,有時候我會忘記查報表。反正,企業如果真的很想要掌握現狀,就非得靠點趁手的工具不可。有一些平台大家應該都聽過——

- **Google Analytics**:就這個嘛,網站流量、用戶行為、轉換率那些細細碎碎的資料全都有。嗯…偶爾看到那堆圖表我頭也暈,不過它可以幫忙分析哪些來源帶進真正有價值的人潮,以及哪幾頁面特別容易讓人下單或完成某些目標。有次我明明只想看看訪問數,一不小心就掉進洞裡研究起轉換流程了。總之,就是拿來優化網站還蠻有用啦。

- **HubSpot**:然後就是這個入站行銷神器。它功能一大把,可以自動追蹤跟潛在顧客互動啊、替你畫買家輪廓什麼的,連培養線索都不用自己盯緊緊。一想到 CRM 整合後整條顧客旅程像地圖一樣攤開給你看,也滿神奇。不過剛開始學習操作真的是會懷疑人生(笑),但據說等熟悉之後效率會爆升。

- **CRM 軟體**:再來像 Salesforce 或 Zoho 這類 CRM 系統,其實就是把所有聯絡資料與互動紀錄通通收進一鍋粥裡,再幫你分類整理。我試著用過一次,不小心按錯差點把全公司名單亂掉……呃離題了。重點是,它們能即時反映銷售情況、潛在線索變化和每一次接觸點發生什麼事,大概沒這種平台,很難掌控全局,只能瞎猜而已吧。

### 追蹤績效的工具

對了,要怎麼知道自己KPI到底有沒有動靜?欸,有時候我會忘記查報表。反正,企業如果真的很想要掌握現狀,就非得靠點趁手的工具不可。有一些平台大家應該都聽過——

- **Google Analytics**:就這個嘛,網站流量、用戶行為、轉換率那些細細碎碎的資料全都有。嗯…偶爾看到那堆圖表我頭也暈,不過它可以幫忙分析哪些來源帶進真正有價值的人潮,以及哪幾頁面特別容易讓人下單或完成某些目標。有次我明明只想看看訪問數,一不小心就掉進洞裡研究起轉換流程了。總之,就是拿來優化網站還蠻有用啦。

- **HubSpot**:然後就是這個入站行銷神器。它功能一大把,可以自動追蹤跟潛在顧客互動啊、替你畫買家輪廓什麼的,連培養線索都不用自己盯緊緊。一想到 CRM 整合後整條顧客旅程像地圖一樣攤開給你看,也滿神奇。不過剛開始學習操作真的是會懷疑人生(笑),但據說等熟悉之後效率會爆升。

- **CRM 軟體**:再來像 Salesforce 或 Zoho 這類 CRM 系統,其實就是把所有聯絡資料與互動紀錄通通收進一鍋粥裡,再幫你分類整理。我試著用過一次,不小心按錯差點把全公司名單亂掉……呃離題了。重點是,它們能即時反映銷售情況、潛在線索變化和每一次接觸點發生什麼事,大概沒這種平台,很難掌控全局,只能瞎猜而已吧。

優化循環:測試、回饋與調整的不歸路

唉,這些工具還有行銷技術,怎麼說呢?它們確實讓數據分析變得好像沒那麼遙遠啦。欸,有時候看著一堆指標、KPI 什麼的,腦袋真的會混亂。但反正,就是可以即時追蹤——你知道嗎,有時候我覺得「即時」根本是一種壓力來源,可是,如果你臨時想調整策略,也的確比較方便,總比盲目亂衝來得好。

優化和持續改進啊,其實也不是說嘴上講講就可以了。嗯……市場一直在變嘛,人要不被淘汰就只能不停適應。我自己也老是感覺跟不上,但企業就是靠著定期去檢查那些績效數據,在資料裡東翻西找,然後決定要不要換個話術啊、試著接觸新的群體這種事。有一回我差點弄錯受眾方向——唉,又扯遠了。回來說,你可以依新趨勢去微調策略,但其實細節很煩瑣。

再說顧客回饋好了,有些建議真的是又尖銳又直接喔(有點刺耳),不過也沒辦法,他們的意見就代表了需求和期待嘛。如果有人說產品價值主張很難懂或者交付方式不OK,那大概只能硬著頭皮針對那部分動手修正吧。其實每次收到這類訊息,我都會猶豫要不要先放幾天再處理。

A/B 測試也是無止境地輪迴耶,比如標題、行動呼籲(CTA)、還有像社群廣告圖片擺哪兒,都要拿出兩個版本丟給世界看看誰贏。不過老實講,有時候我根本搞不懂到底是哪裡差異造成成效不同,不過測多幾次,大致方向還是抓得到啦。

然後市場趨勢嘛,每當消費者行為或技術發展突然冒出新花樣,我常常反應慢半拍。但如果能稍微理解季節因素或哪些環保議題開始紅,就能提前調整行銷策略。例如一但「重視環保」成為顯學,你就只能順水推舟,把宣傳活動往那邊靠攏,不然真的會落伍。嗯,好像又囉嗦太多了,但現實就是這樣子吧?

優化和持續改進啊,其實也不是說嘴上講講就可以了。嗯……市場一直在變嘛,人要不被淘汰就只能不停適應。我自己也老是感覺跟不上,但企業就是靠著定期去檢查那些績效數據,在資料裡東翻西找,然後決定要不要換個話術啊、試著接觸新的群體這種事。有一回我差點弄錯受眾方向——唉,又扯遠了。回來說,你可以依新趨勢去微調策略,但其實細節很煩瑣。

再說顧客回饋好了,有些建議真的是又尖銳又直接喔(有點刺耳),不過也沒辦法,他們的意見就代表了需求和期待嘛。如果有人說產品價值主張很難懂或者交付方式不OK,那大概只能硬著頭皮針對那部分動手修正吧。其實每次收到這類訊息,我都會猶豫要不要先放幾天再處理。

A/B 測試也是無止境地輪迴耶,比如標題、行動呼籲(CTA)、還有像社群廣告圖片擺哪兒,都要拿出兩個版本丟給世界看看誰贏。不過老實講,有時候我根本搞不懂到底是哪裡差異造成成效不同,不過測多幾次,大致方向還是抓得到啦。

然後市場趨勢嘛,每當消費者行為或技術發展突然冒出新花樣,我常常反應慢半拍。但如果能稍微理解季節因素或哪些環保議題開始紅,就能提前調整行銷策略。例如一但「重視環保」成為顯學,你就只能順水推舟,把宣傳活動往那邊靠攏,不然真的會落伍。嗯,好像又囉嗦太多了,但現實就是這樣子吧?

2025新趨勢:AI個人化、AR體驗及更多

有時候啊,行銷活動一不小心就搞砸了,說真的,也不是沒遇過。你看,分析一下顧客的回饋,才發現原來訊息根本不夠清楚?嗯,有些人還會覺得優惠太死板,一點也不貼心。這種時候,是不是該換個方式講話、語調溫和點,或乾脆重新設計一下方案?唉,每次弄到後來,都懷疑自己是不是方向跑偏了。不過話說回來,如果行銷管道分配亂七八糟,那聚焦在一些互動率高的平台,好像比較容易拉起表現——雖然偶爾也會想,到底什麼才算高互動呢?扯遠了。反覆檢視整個流程,其實可以讓策略慢慢跟上市場需求,然後逐漸修正優化,我猜大家都懂那種無止盡的循環吧。

## 2025 年產品行銷趨勢

轉眼又要談未來……唉,有點疲乏但還是得寫下去。展望 2025 年,產品行銷的風向球,大抵上都指向那些新鮮玩意兒,比如 AI 驅動的個人化、資料分析、消費者行為變化,以及各式數位策略。有時科技進步快到連我都跟不上腳步,不過企業大概能靠 AI 提供很針對性的體驗,把內容和優惠整合得更貼近每個人的喜好吧。

AI 個人化部分,就是用機器學習偷偷預測誰需要什麼,再丟給他們量身訂做的廣告或促銷。有時想想,人類是不是被演算法牽著鼻子走?嗯,但這就是現狀啊。資料分析則像是在海量資訊裡打撈線索,可以多認識消費者到底怎麼想——雖然數字看久了頭痛,可沒辦法。

再扯一點,其實消費者越來越在意永續性與透明度,要是不注意這些細節,很可能馬上就被嫌棄。「新型數位策略」嘛,例如擴增實境(AR)那類沉浸感技術在展示商品時開始有人討論……欸,其實我試過 AR 貼紙,不太懂樂趣在哪,但年輕族群買單。

所以啦,只要抓住這幾條線,公司多少能在 2025 年甚至之後繼續活躍市場,而且搞不好可以和目標受眾混熟一點,不會只是陌生品牌而已。我又岔題了,好像差不多該收尾啦。

## 2025 年產品行銷趨勢

轉眼又要談未來……唉,有點疲乏但還是得寫下去。展望 2025 年,產品行銷的風向球,大抵上都指向那些新鮮玩意兒,比如 AI 驅動的個人化、資料分析、消費者行為變化,以及各式數位策略。有時科技進步快到連我都跟不上腳步,不過企業大概能靠 AI 提供很針對性的體驗,把內容和優惠整合得更貼近每個人的喜好吧。

AI 個人化部分,就是用機器學習偷偷預測誰需要什麼,再丟給他們量身訂做的廣告或促銷。有時想想,人類是不是被演算法牽著鼻子走?嗯,但這就是現狀啊。資料分析則像是在海量資訊裡打撈線索,可以多認識消費者到底怎麼想——雖然數字看久了頭痛,可沒辦法。

再扯一點,其實消費者越來越在意永續性與透明度,要是不注意這些細節,很可能馬上就被嫌棄。「新型數位策略」嘛,例如擴增實境(AR)那類沉浸感技術在展示商品時開始有人討論……欸,其實我試過 AR 貼紙,不太懂樂趣在哪,但年輕族群買單。

所以啦,只要抓住這幾條線,公司多少能在 2025 年甚至之後繼續活躍市場,而且搞不好可以和目標受眾混熟一點,不會只是陌生品牌而已。我又岔題了,好像差不多該收尾啦。