先說結論:重點在「自然」

嗯...錨點文字。想來想去,其實就一件事:自然。

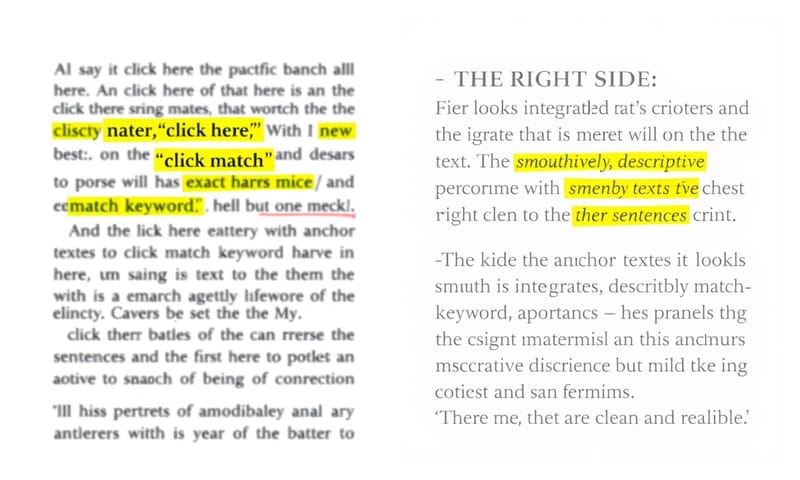

不要硬塞關鍵字。 讀起來要順。 Google 官方文件也是這麼說,要寫得有描述性、簡潔、跟上下文有關。 連結前後的文字也算數,整個句子都要合理。 如果你把連結文字單獨抽出來看,看不懂它在說什麼,那可能就不夠好。

說到底,就是給使用者看的路標。 也給 Google 看。兩邊都要討好。

怎麼算是好的錨點?

很難用一兩句話講。用對比的可能比較清楚。

常常看到「點擊這裡」、「閱讀更多」這種。 Google 說這太通用了,沒什麼資訊。 還有那種把好幾個連結擠在一起的,也不好,很難讀。

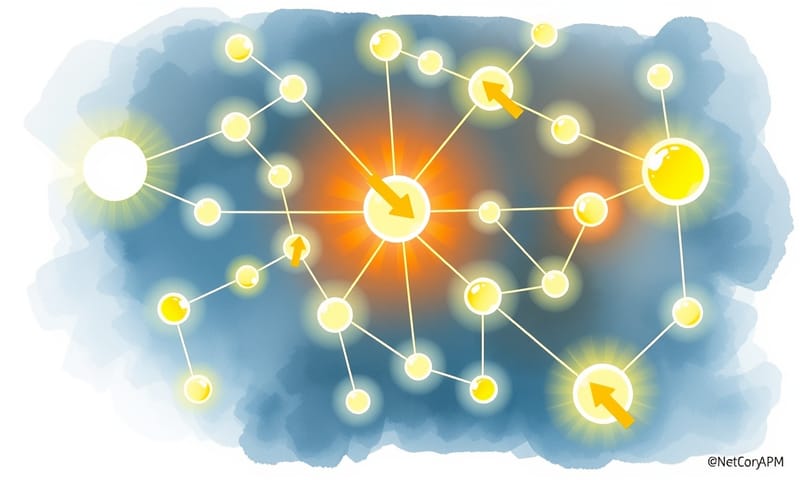

規劃的時候...多樣性很重要。不要全部都用完全一樣的關鍵字,那樣太假了。 要混用一些品牌名、部份符合的關鍵字,甚至直接貼網址。

不同連結,錨點也不同

內部連結和外部連結,策略上會有點不一樣。

內部連結嘛... 是自己家的事。可以稍微積極一點,用一些帶有關鍵字的錨點,引導權重到重要的頁面。 但還是要避免不同頁面用完全相同的錨點。

外部連結... 就是連到別人家。這更看重「信譽」。連到有權威的資料來源,是好事。 錨點可以用品牌名,或是文章標題。比如,引用 Apple 的資料,錨點就用「Apple 官網」。這樣很清楚。

這點,Google 官方的指南 和一些台灣本地的 SEO 文章 看法差不多。都強調自然和相關性。 不過,我感覺台灣有些實作討論,會更著重 LSI 關鍵字(潛在語意索引)的佈局。 Google 官方比較強調「描述性」,而台灣的實務分享,有時會更技巧性地去思考「相關字詞」的延伸。這沒有誰對誰錯,可能只是市場習慣不同。

一個簡單的規劃思路

那麼,實際要怎麼做?...嗯,大概可以這樣想:

盤點頁面: 先知道自己有哪些頁面。

找出核心: 哪些是你的「主力」頁面?產品頁?服務頁?

分配錨點類型: 幫核心頁面規劃錨點。可以做個比例分配,例如:品牌名 30%、部份符合關鍵字 40%、精準關鍵字 10%、其他(通用詞、URL)20%。這比例不是死的,看情況調整。

自然寫入: 在寫新文章時,就把這些規劃好的連結和錨點自然地放進去。重點是「放進去」,不是「塞進去」。

回頭優化舊文: 有空的時候,把舊文章拿出來,加上一些連到新頁面的內部連結。

常見的一些誤解

關於錨點,有些說法流傳很久,但可能過時了。

誤解一:錨點塞越多關鍵字越好。

錯。現在 Google 非常強調自然語言。 過度優化、塞滿關鍵字,是違反垃圾內容政策的,可能會被懲罰。

誤解二:圖片連結沒有錨點。

不完全對。如果圖片的 `` 標籤裡有 `alt` 屬性,Google 會把 `alt` 裡的文字當作錨點。

誤解三:只要有連結就好,錨點不重要。

錯。錨點是 Google 理解你頁面內容的重要線索。 好的錨點可以幫你提升相關性,也改善使用者體驗。

誤解四:如果連結沒有錨點文字,就沒用了。

Google 說,如果 `` 標籤是空的,但有 `title` 屬性,它會把 `title` 屬性的內容當作錨點的備案。

總結一下...

好像也沒什麼好總結的。核心就是平衡。

在「幫助搜尋引擎理解」和「讓真人讀得舒服」之間找一個平衡點。太偏向任何一邊都不太好。

與其追求一個完美的錨點比例,不如先確保每個連結都對讀者有意義。這樣想, शायद會簡單一點。

聊聊你的看法:

看完這些,你覺得自己網站的錨點文字,最大的問題在哪裡?是「通用詞」用太多,還是「精準關鍵字」塞太兇?在下面分享一下吧。