嗯…今天,想來聊聊 Google Analytics 跟 Google Search Console。

我知道…很多人都有在用這兩個工具,但…好像常常會分開看。GA 看一看,喔,流量掉了。GSC 看一看,喔,排名掉了。然後…好像就沒有然後了。

我自己是覺得啦,這兩個東西…如果你沒有把它們兜在一起看,那真的…真的少掉很多可以發現問題的機會。對,重點是「一起」看。

先說結論

簡單講,我的習慣是:用 Google Search Console 找「機會」,然後用 Google Analytics 驗證「問題」。GSC 告訴你,使用者在進你網站「前」在想什麼;GA 則是告訴你,他們進來「後」做了什麼。 一個是店門口,一個是店裡面。兩個都看,你才會知道…客人為什麼看了看就走,或是進來了又為什麼馬上離開。

嗯…多數人是怎麼看的?

我看網路上大部份的文章或教學,其實都講得很清楚。 他們會說,GSC 是用來監控網站在 Google 搜尋結果的表現,像是關鍵字排名、點擊率這些。 然後 GA 呢,是分析使用者進到網站後的行為,像是他們從哪來、逛了哪些頁面、待了多久等等。 這都沒錯,非常正確。

但…這樣分開來理解,我覺得…很容易變成只是在看報告。喔,這個月曝光多了 5%,點擊率少了 2%。然後呢?好像…很難有下一步的行動。這就像…你開一家店,你只知道今天有一千個人經過你店門口(曝光),其中五十個人有看你的櫥窗(點擊),但你完全不知道他們進店之後的動線,也不知道他們為什麼在某個貨架前待了很久卻什麼都沒買。

所以,只單獨看一個工具,資訊…有點片面。你只看 GSC,會不知道流量進來後的品質好不好。你只看 GA,又可能不知道…其實你錯過了更多潛在的流量機會。

那…我是怎麼看的?一個實際的工作流程

好,所以…我自己的流程,通常是這樣跑的,很慢,但…通常會有用。

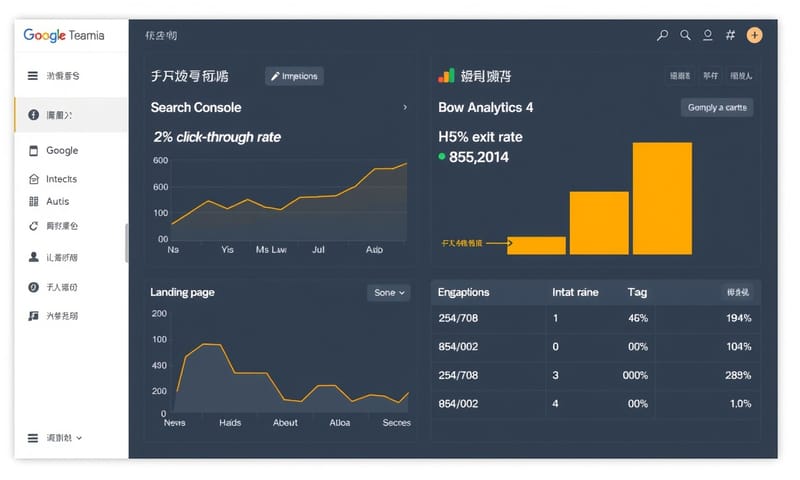

第一步,我會先打開 Google Search Console。對,不是 GA。我會直接去看「成效」那張報表。 在那裡面,我會把時間拉長一點,可能三個月或半年。然後,我會特別去篩選和排序,找出那些「曝光量很高,但點擊率 (CTR) 很低」的關鍵字(在 GSC 裡叫做「查詢」)。

這個動作很重要。曝光高,代表你的網站在 Google 眼中,跟這個主題有相關,所以它願意把你的網頁秀給很多人看。但是,點擊率低…這就代表,你的標題、你的描述,在搜尋結果頁上,對使用者來說…沒有吸引力。他們看到了,但他們選擇點別人的。

找到這些字之後…嗯…先不要急著去改標題。我會做第二步:把這個點擊率很低的關鍵字複製起來,然後打開 Google Analytics。

在 GA4 裡面,我會到「報表」,然後進到「生命週期」底下的「開發」,去整合 GSC 的報表。 如果你已經把 GSC 和 GA 串接好了,就可以直接在那邊看到「查詢」的數據。我會篩選我剛剛找到的那個關鍵字,然後看它主要把流量帶到我們網站的「哪個到達網頁」。

找到那個頁面後,事情就有趣了。我會去看那個「到達網頁」本身的表現。我看幾個指標:

- 參與度:工作階段的平均參與時間長不長?如果很短,比如只有幾秒鐘,那就有問題了。

- 跳出率(雖然 GA4 用「參與度」取代了,但概念一樣):是不是很多人一進來這個頁面就跳走了?

- 轉換:這個頁面有帶來我們想要的轉換嗎?比如填表單、註冊會員之類的。

當你把 GSC 的「低點擊率關鍵字」跟 GA 的「高跳出率頁面」這兩件事連在一起…那問題的輪廓,通常就出來了。

舉個例子,不然很抽象

這樣講可能還是有點…嗯…抽象。我舉個實際的例子。

假設,我們有一個攝影教學部落格,其中一篇文章是「2025 新手單眼相機採購指南」。

我在 GSC 發現,「新手單眼相機 ptt」這個關鍵字的曝光量超高,每個月有幾萬次,但點擊率不到 1%。 這很明顯是個警訊。使用者在找 PTT 上的討論,他們看到了我的文章標題,但他們不想點。

接著,我到 GA 去看,從「新手單眼相機 ptt」這個字進來的使用者,他們到達的頁面確實是「2025 新手單眼相機採購指南」沒錯。但是!這個區隔的使用者,平均頁面停留時間只有 8 秒,參與率極低。

好,線索湊起來了。GSC 說:搜尋 PTT 心得的人不想點你的文章。GA 說:就算有人點進來了,他們也馬上就走。那假設就很清楚了:我的文章內容,不符合搜尋這個字的人的「意圖」。他們想看的是真實鄉民的討論、開箱心得、甚至是抱怨。但我寫的可能太像官方規格比較表了,太乾、太硬。

這時候,我的優化方向就不是去改標題塞關鍵字那麼簡單了。我可能會需要在文章裡,真的加入一些 PTT 上討論的內容摘要,或是用更口語、更真實的語氣去寫。這才是從數據背後,真正去解決使用者的問題。

這兩個工具,各自的強項跟…嗯…盲點

所以說,這兩個工具…真的要當作一個團隊來看。它們各有各的強項,也各有各的盲點。我整理一下我的看法:

| 項目 | Google Search Console | Google Analytics |

|---|---|---|

| 角色比喻 | 像是店門口的保全。看著街上人來人往,記錄誰對你的店多看了一眼、誰連看都沒看。 | 像是店內的數據分析師。觀察客人進來後逛了哪幾區、在哪裡停留最久、最後有沒有結帳。 |

| 回答的問題 | 「使用者在 Google 上怎麼找到我?」、「他們對我的第一印象是什麼?」、「有哪些我沒注意到的潛在機會?」 | 「進到網站的使用者滿意嗎?」、「他們有沒有找到想要的資訊?」、「網站的哪個環節讓他們卻步了?」 |

| 數據盲點 | 它不知道使用者點進來「之後」發生了什麼事。高點擊率不代表使用者真的喜歡你的內容。 | 它不知道有多少人「本來可以」進來但卻沒有。你只能分析現有的流量,看不到那些錯過的機會。 |

| 我最看重的指標 | 查詢的「曝光」和「點閱率」。這兩者組合可以看出市場需求跟我的內容有沒有對上。 | 到達網頁的「平均參與時間」和「使用者路徑」。可以看出內容的黏著度跟網站動線順不順。 |

還有啊,最近國外很多人在談論所謂的 GEO (Generative Engine Optimization),也就是針對 ChatGPT 這種 AI 聊天機器人去做優化。 因為越來越多人會直接問 AI,而不是去 Google 搜尋。不過…說真的,在台灣市場,我自己觀察的數據顯示,絕大多數的自然搜尋流量還是來自傳統的 Google 搜尋。 台灣使用者的網路行為,尤其是在 LINE 上面的活動,跟歐美市場很不一樣。 所以,國外的趨勢可以關心,但最終還是要回到你自己的 GA 和 GSC,看你自己的使用者到底是怎麼來的,他們關心什麼,這才是最準的。

所以,重點是什麼?

繞了一圈,其實我想說的重點很簡單。不要把 GA 跟 GSC 當成兩個獨立的報告工具。把它們想成一個偵探遊戲的兩個線索來源。

GSC 給你外部的線索,告訴你案發現場(搜尋結果頁)發生了什麼事。GA 給你內部的線索,讓你知道受害者(使用者)進入你家之後的狀況。

只有把兩個線索拼湊起來,你才能還原整個故事,然後…找到那個真正的兇手—也就是導致你 SEO 表現不佳的根本原因。它可能是一個爛標題、一篇文不對題的內容,或是一個慢到讓人抓狂的網頁。而找到它,就是我們做數據分析,最重要的目的吧。

那你呢?你平常是先看 GSC 還是 GA?或是有沒有什麼指標是你一看再看的?可以在下面留言,跟我聊聊你的看法。