先說結論

嗯...本地 SEO 的核心,不是讓「所有人」找到你。而是讓「對的人」,在「對的地點、對的時間」,找到你。

所以,重點不是工具或技巧...而是先搞懂,你的客人是誰?他們怎麼找東西?這比什麼都重要。

現在的資料都說了什麼?(然後呢?)

爬了一下資料,大部分文章都在講那幾件事:Google 我的商家 (GMB) 要填滿、NAP (名稱、地址、電話) 要一致、要去爭取評論...這些都對,是基本功。

但...感覺少了點什麼。

大家都在談「怎麼做」,但很少談「為什麼」。好像把這些項目打勾,客人就會自己上門。但真的是這樣嗎?如果隔壁的店也做了一樣的事,你憑什麼贏?這就是我想了很久的問題。

我發現的缺口是:

- 心態問題: 很多人把本地 SEO 當成一個技術活,而不是「社區經營」的一環。

- 受眾模糊: 都說要鎖定受眾,但怎麼鎖定?只用「地區」去框,太粗糙了。

- 內容僵化: 網站內容只是把服務項目列出來,加上地區名,很難做出差異。

所以,接下來我想聊的,不是那些 checklist,而是 checklist 背後的思考邏輯。

所以,到底要怎麼做?

OK,所以,如果基本功大家都做了,要怎麼做得更深?我想可以從幾個方向去思考。

第一步:重新認識你的「鄰居」是誰

目標受眾...這個詞太大了。不如換個說法,「你的鄰居是誰?」他們住在附近,還是來這裡上班?他們是開車來,還是搭捷運?

舉個例子,一家在「大安區」的咖啡廳。它的鄰居可能是:

- 附近的上班族:中午想找個地方快速解決午餐和咖啡。

- 住在旁邊的居民:週末想找個地方放鬆、看書。

- 專程來逛街的遊客:被社群上的美照吸引,想來打卡。

你看,同樣在大安區,這三群人的需求、找你的方式、在意的點,完全不同。上班族可能搜「大安區 快速 午餐」,居民搜「大安區 安靜 咖啡廳」,遊客搜「大安區 必去 咖啡」。

所以,不要只設定「大安區的客人」,而是要去描繪出這些活生生的人。

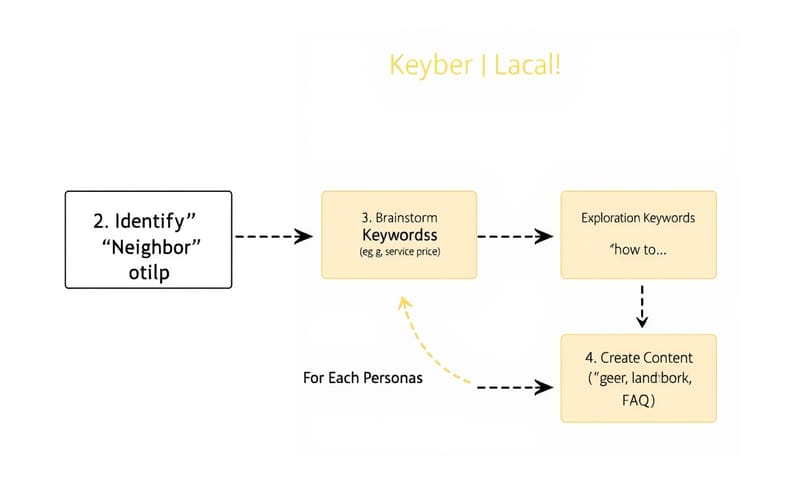

第二步:關鍵字...不只要「地區+服務」

知道了鄰居是誰,關鍵字策略就立體了。傳統做法就是「地區 + 服務」,例如「信義區 律師」。這當然要做,但只做這個,太浪費了。

我們可以把關鍵字想成三種類型:

| 關鍵字類型 | 思考方式 | 舉例 (以「永和 寵物美容」為例) |

|---|---|---|

| 高意圖字 | 嗯...就是那些馬上要花錢的字。直接、明確。 | 「永和 寵物洗澡 價格」、「中和 貓咪剪毛 推薦」 |

| 探索型字 | 還在考慮,到處看看。他們有問題,想找答案。 | 「狗狗第一次美容 注意事項」、「貓咪洗澡會不會很緊張」、「頂溪捷運站 附近 寵物友善」 |

| 在地連結字 | 這部分...比較少人提。把你的服務跟在地的生活圈綁在一起。 | 「四號公園 寵物美容」、「樂華夜市 附近 寄放寵物」、「永和區公所 寵物登記」 |

高意圖字當然最重要,但競爭也最大。探索型跟在地連結字,是建立信任跟專業感的好機會。你可以寫文章、做 FAQ 來回答這些問題。當客人覺得你很懂,真的要花錢時,第一個想到的就是你。

對了,說到在地化,國外像 Search Engine Land 這種網站很強調「prominence」(知名度),他們會談很多關於 Yelp 或其他行業目錄的經營。但在台灣,我覺得這個概念要調整一下。除了幾個主流平台,很多時候「在地社團」或 PTT、Dcard 上的討論,影響力可能更大。這就是所謂的 Localization Delta,美國的策略不能直接照搬,要思考台灣在地的脈絡。

第三步:Google 商家檔案...可以玩得更深

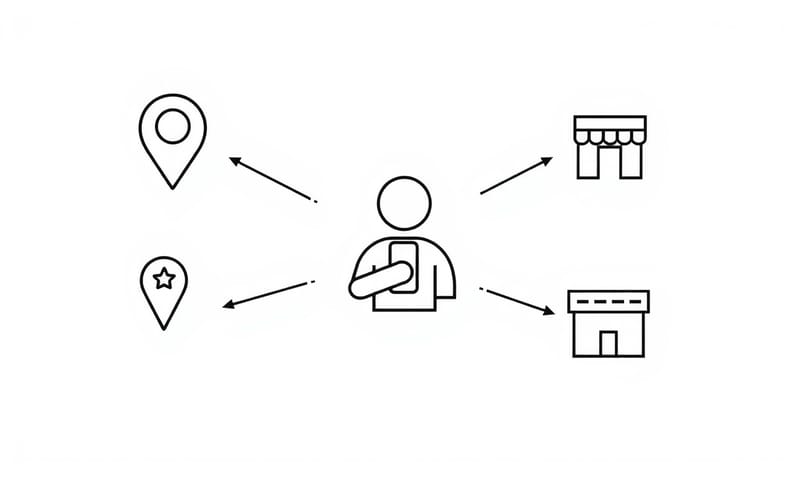

GMB (現在叫 Google Business Profile) 大家都知道要填滿資料。但「填滿」跟「填好」是兩回事。

- 照片和影片: 不要只放產品照。放一些能展現「氛圍」的照片。 客人在店裡笑的樣子、你的工作過程、店門口好不好停車的街景...這些都比官方宣傳照更有溫度。

- 問與答 (Q&A): 這個功能超好用,但超多人忽略。你可以自己「預設」一些客人常問的問題,然後自己回答。例如:「請問有素食選項嗎?」、「附近有停車場嗎?」這等於是你在幫 Google 建立你自己的 FAQ 資料庫。

- 商家貼文: 把它當成一個迷你的社群平台。發布最新消息、短期優惠、甚至是跟在地社群活動的連結。這能讓你的檔案看起來是「活的」。

- 評論回應: 這點超重要。不只回應好評,負評更要回。 回應的態度要誠懇,解決問題。這不只是做給那個留負評的客人看,更是做給所有「正在考慮要不要來」的潛在客人看的。他們在評估你是不是一個負責任的店家。

第四步:成為在地的「聲音」

最後這點,比較像心法。你要讓 Google 覺得,你不只是一個「在」這個地區的商家,你更是「屬於」這個地區的商家。

怎麼做?

- 寫在地內容: 寫一篇「永和四號公園周邊 Top 5 寵物友善景點」,然後自然地提到你自己的店。

- 參與在地活動: 贊助鄰里的小活動、跟其他在地店家串連。這些 offline 的活動,常常會轉化成 online 的討論和連結。

- 建立在地連結: 跟沒有競爭關係的在地店家交換網站連結。例如,寵物美容店可以跟附近的寵物友善餐廳交換連結。這對 Google 來說,就是一個強烈的「在地社群」訊號。

像 TWNIC 這種在地的官方機構,也在推動用中文網域來強化在地品牌識別。這說明「在地化」這個概念,從技術層面到品牌層面,都越來越被重視。

這樣做可能會失敗的幾個點

嗯,也要想一下...這種做法不是萬靈丹。有幾個情況可能會卡住。

- 期待太快: 這套做法不是三天見效的特效藥。建立在地信任、產出有用的內容,需要時間。它更像是燉一鍋湯,而不是泡一碗麵。

- 只有線上,沒有線下: 如果你線上做得很好,但客人實際到店的體驗很差(服務不好、環境髒亂),那再多好評都會被負評蓋過去。SEO 只是把客人帶到門口,留不留得住還是看你自己。

- 老闆不支持: 如果決策者只看短期報表,覺得「寫這些有的沒的,又沒馬上賺到錢」,那這個策略就很難推動。這需要溝通,讓大家明白這是長期投資。

- 忽略數據: 雖然說是經營社群感,但還是要看數據。GMB 的後台有很多洞察,比如客人是從哪裡來的、用什麼關鍵字找到你、看了哪些照片。 要定期檢討,調整方向。

聊聊你的看法?

說了這麼多,其實都是紙上談兵。我想聽聽你的看法。對你的生意來說,你覺得在「線上建立在地信任感」這件事上,最困難的挑戰是什麼?是沒時間寫內容、不知道怎麼跟客人互動,還是有其他問題?在下面留言分享一下吧。