嘿大家~ 👋 最近在好幾個行銷群組看到有人在問,SEO 做了好久,流量怎麼好像都卡在一個瓶頸上不去?寫了很多文章,但感覺都沒打到重點。我猜啦,八成是「關鍵詞研究」這個最最最源頭的步驟,可能還停留在只看「搜尋量」的階段。

我自己也踩過這個坑,想當年剛入行,看到月搜尋量好幾萬的字就超興奮,覺得「哇!我壓對寶了!」,結果花了好幾個月把排名擠到第一頁,來的流量嘛... 是有啦,但問的人少、買的人更少,轉換率低到懷疑人生。後來才搞懂,那些只看量的大字,就像在市中心發傳單,人來人往很多,但真正會停下來看你一眼的沒幾個。所以今天想來聊聊,進階的關鍵詞研究到底是在玩什麼,怎麼做才能真的幫你的網站或品牌找到對的客人。😉

重點一句話

別再迷信搜尋量了!進階關鍵詞研究的核心,是從「猜測用戶想要什麼」轉變為「用數據證明用戶在想什麼、在煩惱什麼」,然後把你的內容精準地放到他會經過的路上。

為什麼「只看搜尋量」的時代已經過去了?

嗯... 簡單講,現在的 Google 太聰明了,使用者也變懶了(或是說變聰明了?哈哈)。你看現在的搜尋結果頁 (SERP),早就不是十年前那樣一條一條的藍色連結了。你有沒有發現:

- AI 都幫你總結好了:現在很多搜尋,最上面會直接出現一個 AI 生成的摘要(Google 的 SGE),使用者看完答案就走了,根本懶得點進任何網站。

- 問題淹沒了連結:「其他人也問了」(People Also Ask) 這個區塊越佔越大,使用者會一直點開新的問題,在 Google 的頁面裡就逛起來了,你的網站?掰掰~

- 搜尋的句子越來越長:大家不再只搜「咖啡」,而是會問「台北下午不限時適合用筆電的咖啡廳推薦」。這種長尾關鍵字,搜尋量雖然低,但意圖超級明確,來的都是超級精準的客人。

所以,如果我們還死守著那些又大又空泛、競爭又激烈的「大字」,基本上就是在跟 AI 還有整個市場的趨勢作對,會越來越累。我們要做的是,更聰明地去找到那些「真正能解決問題」的切入點。

我的 5 個進階策略(真的有用那種)

好啦,理論講完,來點實際的。這幾個策略是我自己實戰下來,覺得最有感的,分享給大家參考。

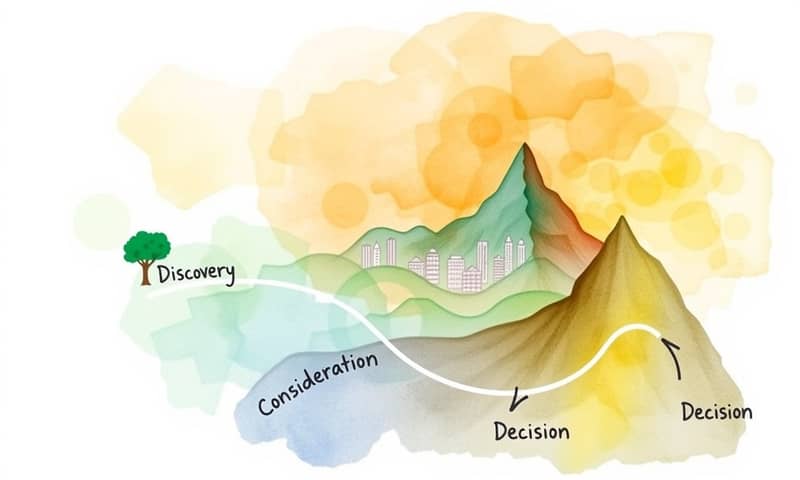

策略一:用戶意圖光譜,不只分四種顏色

我知道,大家都學過搜尋意圖可以分四種:資訊型、導航型、商業調查型、交易型。 但老實說,這分法太粗了。真實的用戶心理更像一個「光譜」,而不是四個獨立的色塊。

舉個例子,同樣是「商業調查」,底下其實還能細分成很多種:

- 「A vs. B」比較型:例如「Ahrefs vs Semrush 台灣」,這種用戶已經在做最後決策了,只差臨門一腳。

- 「替代方案」尋找型:例如「Google Keyword Planner 替代方案」,這代表他可能對現有的工具不滿意,正在找新的出口。

- 「帶有條件」篩選型:例如「適合小團隊的 SEO 工具」,他要的不是最強的,而是「最適合」他的。

當你把意圖看得這麼細的時候,你的內容策略就會完全不同。寫「A vs. B」的文章,重點是公正的優缺點比較;寫「替代方案」,重點是強調你的方案解決了別人沒解決的痛點。這樣是不是比單純寫一篇「最好的 SEO 工具推薦」要精準多了?

策略二:社群聲量探勘,去 PTT 和 Dcard 挖金礦

國外的 SEO 文章很愛叫大家去 Reddit 或 Quora 找靈感,這在台灣也一樣適用,只是我們的寶庫是 PTT 跟 Dcard! 這兩個地方根本是台灣網友的「煩惱集散地」,裡面藏了超多未被滿足的搜尋需求。比起用工具冷冰冰地找關鍵字,這裡的語言才是有溫度的、最真實的用戶語言。

這招的重點不是「看看大家在聊什麼」,而是要「有系統地找」。我的作法是:

- 鎖定相關看板:如果我是賣相機的,我就會去 PTT 的 `DSLR` 板、`DC` 板,或是 Dcard 的「攝影板」。

- 用「標題」搜尋關鍵字:直接在板上用「新手」、「請益」、「求救」、「選擇」這類詞去搜標題。你會看到一堆血淋淋的真實問題,像是「[請益] 新手第一台單眼預算三萬內選擇」、「[求救] Sony a74 跟 Canon R6 到底怎麼選」。這些標題本身就是超棒的長尾關鍵字!

- 看推文和留言:留言區才是精華!鄉民的推文常常會冒出一些你意想不到的關鍵字組合或是在意的細節。例如,原 PO 可能在問相機,但推文一堆人在歪樓討論「某顆鏡頭的紫邊問題」,欸,這不就是一個超棒的內容主題嗎?

這種方法特別能抓到台灣用戶「中英夾雜」的搜尋習慣。你在工具上可能只會查「相機推薦」,但在 PTT 上你會看到「Canon R8 vs R10」,這才是真人會打的字!把這些原汁原味的問法,變成你文章的標題或小標,Google 會覺得你的內容跟使用者的問題超級相關。

策略三:零點擊戰場,讓 Google 幫你打工

前面提到,現在很多搜尋結果,使用者根本不用點進網站。這聽起來很糟,但反過來想,如果出現在那個「不用點」位置上的是你,那不就贏了嗎?😎

我特別關注兩個地方:

- People Also Ask (PAA) / 其他人也問了:這塊根本是 Google 官方送你的關鍵字清單!你隨便搜一個主題,看看 PAA 區塊出現了哪些問題,這些就是用戶最好奇、最想知道的子題。把這些問題直接當成你文章裡面的 `

` 小標題,然後用最簡潔、直接的方式回答它。

- Featured Snippets / 精選摘要:那個排在搜尋結果最頂端的「第 0 名」位置。要搶到這個位置,你的內容結構要非常清晰。通常,定義型(什麼是XXX)、列表型(步驟一、二、三)、表格型(A vs B 比較)的內容格式,最容易被 Google 抓去當精選摘要。

這個策略的思維是:我們不是要跟 Google 搶流量,而是要「餵」給 Google 它喜歡的內容格式,讓它心甘情願地把我們的內容推到最前面。你等於是免費在 SERP 上打廣告啊!

策略四:逆向工程法,從「快贏」的關鍵字下手

很多人做競爭者分析,都是直接把對手的網址丟到 Ahrefs 或 SEMrush,然後看他有哪些關鍵字。這沒錯,但對於預算有限的人來說,有點像無頭蒼蠅。我更喜歡反過來做。

先打開你自己的 Google Search Console (GSC),它是免費的,而且數據最真實。在「成效」報表裡,篩選出那些「曝光次數高,但排名在 11~30 名」的關鍵字。這些字代表:

「Google 認為你跟這個主題有關,但你的內容還不夠好,所以只把你放在第二、三頁。」

這就是你的金礦!把這些「差一點就贏」的字抓出來,再去用免費或平價工具(例如 Ubersuggest 的免費版),或是直接手動 Google,看看現在排在你前面的前五名是誰?他們寫了什麼你沒寫的?內容是不是比你更深入?結構是不是比你更清晰?

這樣做的好處是,你不是在茫茫大海中找新方向,而是在一個「已經被證明有機會」的戰場上,做重點優化。這通常比你從零開始去攻一個全新的關鍵字,CP 值要高得多。

策略五:商業價值加權,幫關鍵字打分數

最後這點,我覺得是最多人忽略,但卻最重要的。我們做 SEO 終究是為了商業目標,不是為了做慈善。所以,不是每個關鍵字都值得我們花同樣的力氣去爭取。

我會做一個簡單的評分表,除了看「搜尋量」、「SEO 難度」之外,多加一個「商業價值」的分數(1~5分)。這個分數怎麼來?你可以問自己:

- 這個關鍵字背後的需求,對應到我們哪個產品或服務?這個產品利潤高嗎?

- 搜尋這個字的人,離「付錢」這個動作有多遠?(例如搜「XX 價格」就比搜「XX 是什麼」離付錢更近)

- 這個關鍵字是不是我們公司今年主打的戰略方向?

把這個分數加進去之後,你會發現,有些搜尋量看起來很美的字,可能商業價值只有 1 分;反而一些沒什麼人理的長尾字,商業價值高達 5 分。這時候,你就知道你的火力應該集中在哪裡了。

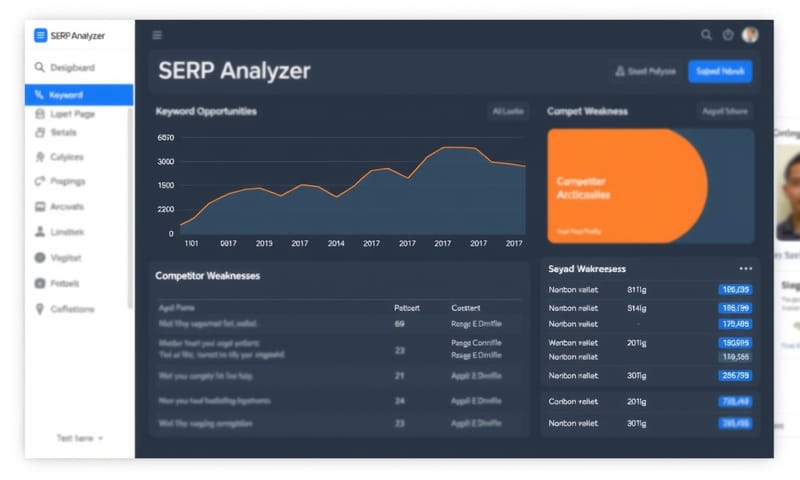

那...工具到底怎麼選?

講了這麼多,工具還是得用。市面上工具超多,從免費到貴死人都有。老實說,不用追求最強的,夠用就好。這是我對三種主流工具的個人看法啦,很主觀喔~

| 工具 | 我覺得適合誰 | 口語化優點 | 個人覺得的缺點 |

|---|---|---|---|

| Google Keyword Planner | 新手、預算超有限的人、主要想投 Google Ads 的人。 | 嗯,畢竟是 Google 親生的,數據來源最正統。而且免費!拿來做初步的搜尋量級距判斷很夠用。 | 老實說,它給的建議很...廣告導向。而且量都是給一個大概的區間(除非你有在跑廣告),對做 SEO 來說有點不夠精確。 |

| Ubersuggest | 個人部落客、小型公司、想從免費開始試水溫的人。 | 界面超直覺!很視覺化,對新手很友善。免費版就能查到一些競爭對手分析跟內容點子,CP值算不錯。 | 它的數據庫跟 Ahrefs 或 SEMrush 比還是小了點,特別是中文關鍵字的深度,有時候會覺得不夠力。 |

| Ahrefs | 專業 SEO 人員、有穩定行銷預算的公司、想把 SEO 玩到極致的數據控。 | 就是強!沒話說。它的反向連結資料庫是業界公認的頂尖,做競爭者分析挖超深。光是 Keywords Explorer 功能就夠你玩一整天了。 | 貴... 真的貴。對新手來說,功能太多反而會不知道從何下手,學習曲線比較陡。還有,如果只是偶爾用用,那個月費會讓你心痛。 |

總結一下我的想法

說了這麼多,其實核心觀念就一個:現在做 SEO,更像是當一個「偵探」或「心理學家」,而不是一個只會看數字的「分析師」。

工具給你的永遠是落後指標,是已經發生的事。但那些藏在 PTT 推文裡的抱怨、藏在 Dcard 問題裡的焦慮,才是領先指標,是市場上正在萌芽的新需求。抓住這些,你才能真的走在競爭對手前面。

好啦,今天廢話好像有點多 😅。 不知道大家看完有沒有什麼想法?你平常是用哪種方法找關鍵字?還是有什麼我沒提到的獨門祕技?留言分享一下吧!互相交流一下~