嗯...今天要來聊一個,我自己想了很久的東西。關於「整理筆記」。

我們好像都默認,整理是必要的。不整理,資訊就會亂掉,然後...就沒然後了,那些想法就跟著不見。我以前也是這樣,拼命學各種筆記法,什麼康乃爾、心智圖,搞得像在做學術研究。結果呢,花在「整理」上的時間,比「思考」本身還多。說真的,有點本末倒置。

後來我就在想,有沒有可能...根本就不用整理?

重點一句話

讓筆記自己找到自己的位置,這就是「被動式結構」。你專心寫,AI 幫你把點子串起來。

這聽起來很玄,但已經有東西做到了

我不是在講什麼未來科技。你看,像是一個叫做 [Constella.App] 的工具,它背後的邏輯就是這樣。它不是那種給你一堆資料夾、標籤,要你自己去分類的傳統筆記軟體。不是的。

它的玩法有點不一樣。

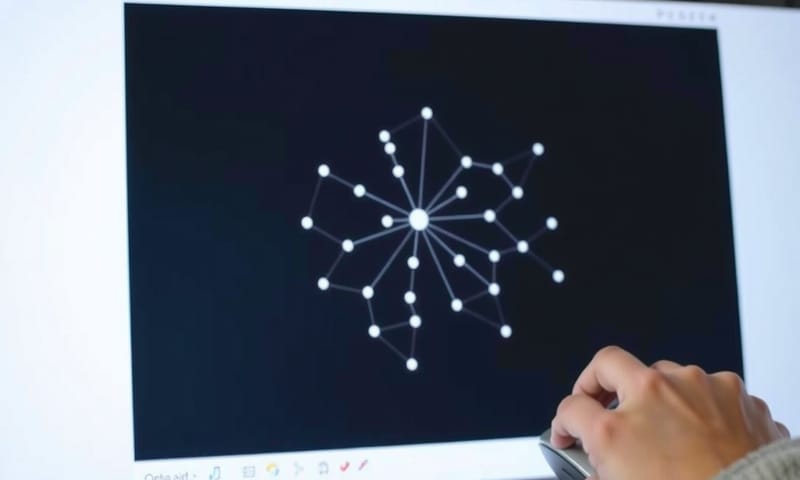

- 它有個視覺圖譜:你寫的每一則筆記,都是一個點。然後你可以像拉線一樣,把兩個有關的點連起來。久了之後,你的知識就不是一條條的列表,而是一張...嗯,像星空一樣的地圖。

- 有個AI在裡面:這個 AI 會讀你的筆記。你寫到一個概念,它可能會「提醒」你,欸,你三個月前好像也寫過類似的東西喔。它會幫你把那些你早就忘了的、埋在深處的想法給挖出來。

- 搜尋不是搜尋:它的搜尋比較像在「對話」。你不用打精準的關鍵字,你可以用很模糊的想法去找,它會試著去理解你想找什麼,然後把相關的東西都給你。

老實說,這整個體驗...改變了我對「寫筆記」這件事的看法。它不再是把東西存起來,而是把東西「種下去」,然後看它自己會長出什麼樣子。

怎麼做:所謂「被動式結構」到底是什麼?

好,我知道上面講得有點抽象。我們拉回來講實際一點的。所謂「被動式結構」,簡單講,就是你只管把東西丟進去,系統會自動幫你看出裡面的關聯。它跟我們習慣的「主動整理」剛好相反。我弄了個表,這樣比較清楚。

| 比較項目 | 傳統的主動整理 (資料夾、標籤) | AI 驅動的被動結構 |

|---|---|---|

| 開始動手前 | 心很累。要先規劃好整個分類系統,想說哪個放哪層,標籤要用什麼...地基得先打好。 | 幾乎是零。就...開一個空白頁就開始寫。什麼都不用想。 |

| 持續的力氣 | 很高。每寫一篇就要想著分類,定期還要「大掃除」,不然很快就亂了。 | 很低。你就一直寫,一直丟進去。力氣都花在思考和寫作本身。 |

| 發現意外的連結 | 很難。東西被你關在不同資料夾裡,A 資料夾的筆記很難會跟 C 資料夾的「巧遇」。 | 這就是它的強項。AI 會跨越時間和分類,幫你找到那些「喔!原來這兩件事有關!」的驚喜。 |

| 系統過時的風險 | 超高。你一開始定的分類法,半年後可能就不適用了。要改?那可是個大工程...想著就頭痛。 | 比較低。因為根本沒有固定的結構,所以也談不上什麼過時。它會一直適應你新的想法。 |

你看,這兩種思維方式...根本是從兩個不同的星球來的。

傳統方法像是圖書館管理員,嚴謹、有序,但有點死板。被動結構呢,它更像是一個...植物園?你把種子撒下去,它會自己長,長出你意想不到的樣子。這個過程需要的不是紀律,而是信任。

風險與應變:這種方法沒有缺點嗎?

當然有。天下沒有白吃的午餐。這種完全依賴 AI 的「被動式結構」也有幾個地方,我自己是覺得要特別注意的。

第一,資料隱私的問題。說到底,你等於是把你的所有思緒、點子、甚至是秘密,都餵給一個 AI。這些資料存在哪?誰能看?這點跟我們在台灣習慣的環境很不一樣。在歐洲,他們有很嚴格的 [General Data Protection Regulation] (GDPR),對使用者數據的保護要求非常高。但在台灣,雖然我們有 [個人資料保護法],但一般使用者對這些 App 如何使用我們的資料,警覺性...好像沒那麼高。把自己的「第二大腦」完全交給一個商業公司,說真的,風險不小。

第二,AI 不是萬能的,它會犯錯。它可能會誤解你的意思,把兩個完全不相干的東西連在一起,或者漏掉真正重要的關聯。如果過度依賴它,你可能會失去自己去思考、去連結的能力。AI 應該是你的助理,而不是你的大腦。你還是得是那個最後做判斷的人。

第三,廠商綁定的問題 (Vendor Lock-in)。當你所有的筆記都用這種特殊格式存在一個 App 裡,特別是那個視覺化的知識圖譜...那你要搬家就難了。不像純文字檔,到處都可以開。你等於是被這個生態系給「綁住」了。萬一哪天這家公司倒了,或開始亂收費,你的心血可能就很難拿回來。

所以,我自己是覺得,要用可以,但心裡要有個底。例如,最核心、最私密的想法,或許還是用最單純的純文字檔備份一份。不要把 100% 的信任都交出去。

常見錯誤與修正

說到這個,我發現很多人剛接觸這種概念時,會有幾個誤解。

- 誤解一:「我只要一直寫,就會自動變聰明。」

這...不對。工具只是幫你「呈現」關聯,但「洞見」還是要靠你自己的大腦去產生。你還是得花時間去看那些AI幫你連起來的線,去思考「為什麼這兩點會被連起來?」,那個思考的過程才是真正有價值的。工具不能代替你思考。 - 誤解二:「這是唯一正確的筆記方法。」

錯。沒有什麼是唯一正確的。如果你今天就是要寫一份結構嚴謹的報告,或準備一場有清楚流程的演講,那傳統的條列式、大綱法可能還更好用。被動式結構比較適合用在...嗯,發散性的思考、研究、或長期的個人知識累積。選對工具用在對的場景,這才是重點。 - 誤解三:「我不需要任何手動整理了。」

也不完全是。雖然叫「被動式」,但偶爾「主動」一下效果更好。比如,當你完成一個專案,可以手動把相關的幾則核心筆記做個總結,建立一個「入口筆記」(Map of Content)。這樣就像是在你那座混亂的植物園裡,蓋了幾條主要步道,能讓你以後回來逛的時候,更快找到方向。

所以,結論是什麼呢?

我自己是覺得,這種「被動式結構」的出現,不是為了取代舊方法,而是提供了一種新的可能性。它讓我們從「檔案管理員」的角色中解放出來,更專注於「思想家」的角色。

我們終於可以...更專心地,去想事情了。而不用一直擔心,東西該放哪裡。

說了這麼多,我自己也還在摸索。那你呢?你現在是用什麼方式在整理你的想法?是井井有條的資料夾,還是跟我一樣,更喜歡這種讓想法自由生長的混亂花園?在下面留言分享一下吧。