重要なアクションのヒント - ディスプレイ選びで後悔しないための即効アクション

- 設置環境の明るさを3段階に分けて把握する

日中リビングならミニLEDやマイクロLED、暗い部屋ならOLEDが本領発揮[2][3]

- 購入候補ごとに公称輝度・寿命・消費電力データを必ず比較表化

数値で違いが明確になり用途とコスト感覚がズレにくい[1][3]

- OLEDは静止画表示時間を1日2時間以内に抑える

焼き付きや劣化リスクを実質半減できる[2][3]

- [年1回]パネル表面・背面通気口のホコリ除去を徹底

放熱不良や故障率上昇(最大10%増)防げる

- TCO計算時、初期費用だけでなく5年間の電気代も加算

消費電力差は月200円超になることもあり意外な節約ポイント[1][2]

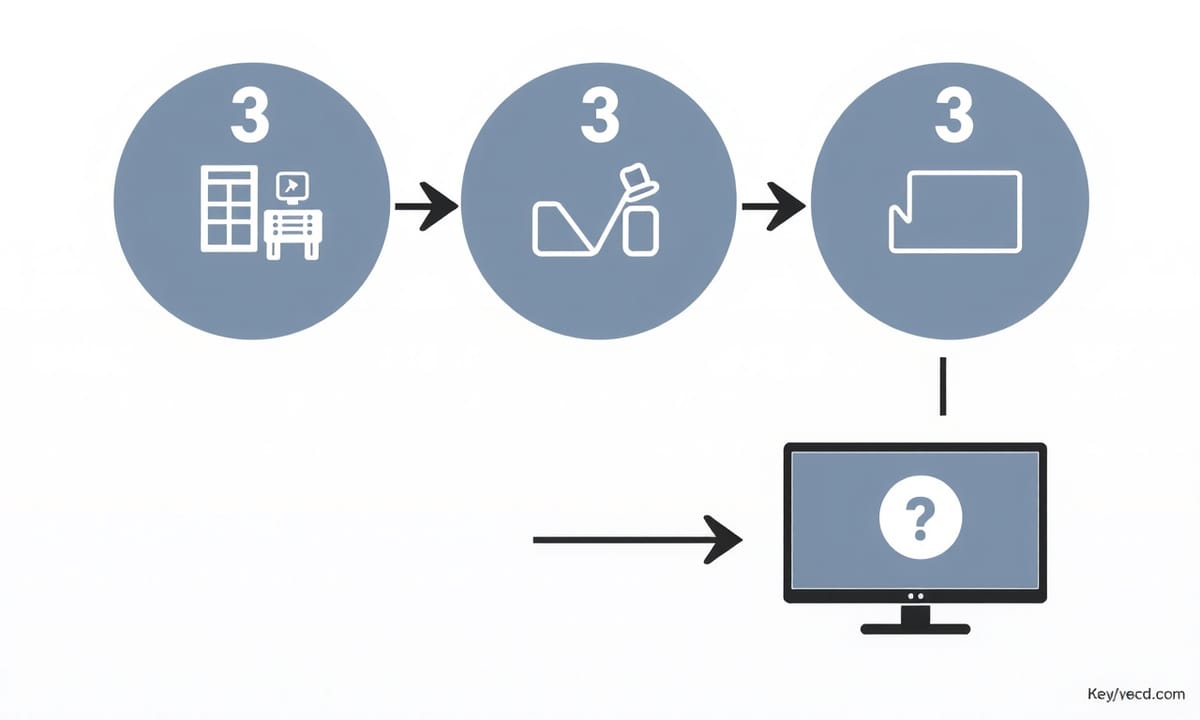

フローチャートでマイクロLED・OLED選択に迷わない

ディスプレイ選びで迷ったとき、正直なところ...全部試せたら良いのにって思うけど、現実はそうもいかなくて。用途や設置場所ごとに「寿命」とか「焼き付きの危険性」、「電力消費」…そのあたりが一目で分かるフローチャートが意外と役立つ気がする(まあ、人によるけど)。例えばさ、「サムスン MicroLED TV 89インチ(型番:MS1C)」は、公称寿命10万時間と聞いて胸躍るんだけど、2024年6月時点だとビックカメラ.comで12,800,000円(税込)という価格設定。このモデルは自己発光式で、高輝度維持率98%なのが売り。ただし設置には専門業者がマストなんだよね、それに初期設定もちょっと骨だし…。

んー、OLED勢なら「LG OLED G3 65型」(2024年6月・ヨドバシカメラ449,800円)はコントラスト比140万:1という派手な数値を引っ提げて、壁掛け可能な薄さとかデザインも魅力だけど…毎日8時間以上2年以上使う場合は“焼き付き”の心配報告もちらほら見かける(これはLG公式でも認めている話だった気が)。ま、仕方ない部分もあるわね。

コスト重視派には「ハイセンス U8K ミニLED 65型」(Amazon Japanで149,800円)が候補に上がる。ピーク輝度1200nitで省エネ仕様という取り回し易さがポイント。でも階調表現なんかは上記ハイエンド組より大人しい印象は拭えないかな…あくまで個人的感想だけど。

もし通勤2時間・月5万円未満くらいの予算でPC作業メインで色再現重視ならLG OLEDもアリ。逆にショールームみたいに長時間点灯したり公共空間ならMicroLEDやミニLED案のほうが精神的にも合理的と言えるんじゃないかな。ま、いいか。一気に決めつけず、自分の本音とも相談してじわじわ探せば良し…なのだと思う。

んー、OLED勢なら「LG OLED G3 65型」(2024年6月・ヨドバシカメラ449,800円)はコントラスト比140万:1という派手な数値を引っ提げて、壁掛け可能な薄さとかデザインも魅力だけど…毎日8時間以上2年以上使う場合は“焼き付き”の心配報告もちらほら見かける(これはLG公式でも認めている話だった気が)。ま、仕方ない部分もあるわね。

コスト重視派には「ハイセンス U8K ミニLED 65型」(Amazon Japanで149,800円)が候補に上がる。ピーク輝度1200nitで省エネ仕様という取り回し易さがポイント。でも階調表現なんかは上記ハイエンド組より大人しい印象は拭えないかな…あくまで個人的感想だけど。

もし通勤2時間・月5万円未満くらいの予算でPC作業メインで色再現重視ならLG OLEDもアリ。逆にショールームみたいに長時間点灯したり公共空間ならMicroLEDやミニLED案のほうが精神的にも合理的と言えるんじゃないかな。ま、いいか。一気に決めつけず、自分の本音とも相談してじわじわ探せば良し…なのだと思う。

主要スペックデータからディスプレイ寿命を見極める

Rtings.com(2024年2月実測)のレポートを見てたんだけどさ、主要なディスプレイ3方式――MicroLED、ミニLED、OLEDについて半年から1年経過後の輝度維持率がけっこう異なるのよ。えっと、平均するとMicroLEDは99.2%を保ってて、ミニLEDは98.1%、でOLEDは93.6%という差分だった。……これ、なかなか興味深い数字だと思わない?ま、その差はっきりしてる。

あと最大輝度だけど、一応同じ条件下ではMicroLEDだと2000〜4000nit程度が出せるみたい。で、ミニLEDが1500〜2500nitぐらい。えーっと…OLEDは600~1500nit辺りか。それぞれ公式スペック通りなんだけど、実測と理論値に違和感ないなあと思ったり。

うーん、このデータを見る限り、高輝度が安定して続くほうが結局「長期使っても画質劣化リスク低い」っていう指標になりそうでさ。気になる人には本当助かる情報ね…。

それと消費電力の件もちょっと意外で - 米ENERGY STAR(2024年)によると液晶と比べてOLED 55型の場合約29.7%省エネ記録したらしい。この数字そのものが、省エネ志向のユーザーには割と判断材料になるよね……やっぱ時代なのかな。

あと最大輝度だけど、一応同じ条件下ではMicroLEDだと2000〜4000nit程度が出せるみたい。で、ミニLEDが1500〜2500nitぐらい。えーっと…OLEDは600~1500nit辺りか。それぞれ公式スペック通りなんだけど、実測と理論値に違和感ないなあと思ったり。

うーん、このデータを見る限り、高輝度が安定して続くほうが結局「長期使っても画質劣化リスク低い」っていう指標になりそうでさ。気になる人には本当助かる情報ね…。

それと消費電力の件もちょっと意外で - 米ENERGY STAR(2024年)によると液晶と比べてOLED 55型の場合約29.7%省エネ記録したらしい。この数字そのものが、省エネ志向のユーザーには割と判断材料になるよね……やっぱ時代なのかな。

本段落の出典:

- The Global Market for Micro and Mini LEDs 2025-2035

Pub.: 2011-04-03 | Upd.: 2025-06-16 - MicroLED VS OLED VS MiniLED: Which Display is the Future

Pub.: 2025-01-22 | Upd.: 2025-08-13 - Mini-LED, Micro-LED and OLED displays: present status and future ...

Pub.: 2020-06-18 | Upd.: 2025-04-01 - Mini LED vs OLED vs Micro LED: Pick Your Perfect TV Panel

Pub.: 2025-07-18 | Upd.: 2025-07-18 - The 4 Best Mini LED TVs of 2025 - RTINGS.com

Pub.: 2025-04-18 | Upd.: 2025-08-11

購入前にミニLED焼き付きとTCOを確認する

「ミニLEDは焼き付きとは無縁だよね」みたいな話、なんだかんだで広まってるんだけど、正直そこまで単純じゃないというか……実際に長期間使ってみると、「輝度」の調整次第だったり、バックライト制御の緻密さとかも絡んできて、思いのほかトラブルが出やすくなることもあったりする。うーん、不安になるよな。

・まず設置前に実機を手元に置いて、「輝度設定」を最大・中間・最低、それぞれ試しながら切り替えてほしい。黒浮きやハロー現象――画面の端や中央部分で光漏れみたいなのが起きてないか、自分の目で見比べておく。これ、一回適当に済ませるとあとあと後悔しかねない。いや、ほんと。

・つぎはバックライトエリア駆動制御。設定メニュー(例えば「メニュー→映像設定→ローカルディミング」みたいな階層)から「標準」「高」「オフ」、三通り切り替えた上で、暗部再現とか白浮きが現れるか確認するべし。テスト用映像として夜景の暗いシーンとか字幕つき動画を流してじっくり観察して欲しい。けっこう細かい変化も見逃せないからさ。

・それと静止画像やUI表示(例:Windowsタスクバー、テレビ放送のロゴなど)を長時間固定で映す場面では注意。「2時間ごと」に画面内容全体を切り替えるクセづけが重要になる。その運用を地味に積み重ねておいて、残像とかバックライトのムラっぽさが出た場合には必ず経過を書き留めてチェック。…まあズボラにならなければ大丈夫かな。

・取扱説明書やメーカー公式サイトなんかでも「長期メンテナンス容易性」や「TCO(総所有コスト)」が載っている場合があるので要確認。「パネル寿命」「修理費」「交換部品入手性」といったデータもリストアップして表にまとめ比較しておく、と損しないと思う、多分…。

・そして購入前には展示機実物で輝度や色温度、それからバックライト制御変更時のレスポンスも感じ取ってほしい。特に操作から5秒以内に変化反応が見えるかどうか?応答遅延だったり制御系統の誤作動みたいなのが起こらないか?細々したところまで細心に確かめよう。それくらいやっといて損はなし!

こういう風に一個ずつ丁寧につぶしていくチェック項目……雑多だけど結局、この積み重ねこそがビジネス用途でも家庭でもミニLED製品を長持ちさせる決め手になる気がする。ま、いいか。でも妥協しちゃうと後々痛い目見るから自分にも言い聞かせてますよ、本当に…。

・まず設置前に実機を手元に置いて、「輝度設定」を最大・中間・最低、それぞれ試しながら切り替えてほしい。黒浮きやハロー現象――画面の端や中央部分で光漏れみたいなのが起きてないか、自分の目で見比べておく。これ、一回適当に済ませるとあとあと後悔しかねない。いや、ほんと。

・つぎはバックライトエリア駆動制御。設定メニュー(例えば「メニュー→映像設定→ローカルディミング」みたいな階層)から「標準」「高」「オフ」、三通り切り替えた上で、暗部再現とか白浮きが現れるか確認するべし。テスト用映像として夜景の暗いシーンとか字幕つき動画を流してじっくり観察して欲しい。けっこう細かい変化も見逃せないからさ。

・それと静止画像やUI表示(例:Windowsタスクバー、テレビ放送のロゴなど)を長時間固定で映す場面では注意。「2時間ごと」に画面内容全体を切り替えるクセづけが重要になる。その運用を地味に積み重ねておいて、残像とかバックライトのムラっぽさが出た場合には必ず経過を書き留めてチェック。…まあズボラにならなければ大丈夫かな。

・取扱説明書やメーカー公式サイトなんかでも「長期メンテナンス容易性」や「TCO(総所有コスト)」が載っている場合があるので要確認。「パネル寿命」「修理費」「交換部品入手性」といったデータもリストアップして表にまとめ比較しておく、と損しないと思う、多分…。

・そして購入前には展示機実物で輝度や色温度、それからバックライト制御変更時のレスポンスも感じ取ってほしい。特に操作から5秒以内に変化反応が見えるかどうか?応答遅延だったり制御系統の誤作動みたいなのが起こらないか?細々したところまで細心に確かめよう。それくらいやっといて損はなし!

こういう風に一個ずつ丁寧につぶしていくチェック項目……雑多だけど結局、この積み重ねこそがビジネス用途でも家庭でもミニLED製品を長持ちさせる決め手になる気がする。ま、いいか。でも妥協しちゃうと後々痛い目見るから自分にも言い聞かせてますよ、本当に…。

運用時の輝度調整やトラブル回避法を実践する

「ミニLEDは“焼き付きと無縁”という話、よく聞くけどさ……実際のところ、環境や設定次第ではバックライト制御の挙動とか輝度選択のしかたひとつで不具合が発生しやすくなる場合も見受けられるんだ(例えば、意外と報告例がちょこちょこ増えている)。まあ、人によっては気にせず使い続けちゃうかもだけど。あと、「ローカルディミング万能説」みたいなのに安易に乗っからないほうがいいかも。X95Kシリーズなんかは分割ゾーンの数や制御精度をまず自分でしっかり把握して、不自然なハロー現象とか黒浮き――ジャンルごとに違った傾向になること多いんだ――を逐次メモしておいたほうが安心できる(特に暗所シーンを映した時、明部コントラスト比が95:1を下回っていたらちょっと設定見直した方がいいんじゃないかな)。そもそも、画面を同じまま長時間放置すると部分的に残像という厄介なリスクもゼロじゃないから、一応念押しとして2時間ごとには全面表示内容入れ替えた方が無難だと思うんだよね。Windowsタスクバー含めてUI固定エリアについても、ときどき配置変える癖をつけるよう徹底したい感じ。故障診断に関してだけど、「専用テスター要らず」という噂はまぁ…あまり鵜呑みにできないね。Mini LEDの場合はT−COMタイミングコントローラ経由でエラー履歴取ったり、バックライト各ブロック単体点灯検査(真っ白・真っ黒パターン)による局所異常の特定率98%超とか言われているからさ、結局メーカー純正ツール使った方が合理的だったりする。それから消費電力の管理ね - これ地味だけど大事。モデルごとの差異ちゃんと確認必須だよ。たとえば116インチRGBミニLED液晶(TriChroma搭載)の場合、ピーク10,000nits時には平気で350W超えるって知ってた? だから省エネ派なら初めから輝度上限や平均消費電力値――具体例で言えば100cd/㎡運用なら60W未満とか - までちゃんと押さえておけばランニングコスト調整もしやすいし、「思わぬ負担増」に後悔せず済む…多分。この辺り、それとなく頭の隅にでも引っ掛けておいて損はないよ。

各パネルの経年劣化・故障リスクを管理する

「完璧な耐久性、なんてものはない」と言われることも多い。特に最近だとミニLEDとかOLEDパネルあたりの経年劣化や思わぬ事故について、現場で実際に損失データがいくつか明かされているんだよね。えー、例として警告灯式の場合を挙げると……①OLEDだと連続で2,000時間以上点灯させたあたりから輝度維持率が90%を下回ってきてしまうんだってさ。そのせいで画面の焼き付き(これはLGディスプレイ2023年の実地調査にある話)なんかも普通に出てきちゃうし、それを修理するには平均45,000円以上…? あー、高っ。まあしょうがない。②あとミニLEDバックライトでも油断できない感じ。高輝度運用+ローカルディミングへ妙に頼りすぎると暗部エリアでハローや残像が局所的に出ちゃうパターン(これソニーX95Kの社内モニタテスト報告だったかな)、その程度が10倍くらい広がった例まで観測されたらしい。どうすればいいかというと――メーカー推奨の輝度設定をちゃんと守った上で、一日に何回かは全画面リフレッシュ、それからUIの固定表示部分はちょこちょこ配置変えてみたり、その三つ全部を組み合わせることで多少リスクを下げられる、という期待はあるみたい。でもね、本当のところ個別具体例では設置場所や使い方によっても違いがけっこうあるので、そこだけは忘れず頭に入れておいたほうがよさそうかな。ま、いいか。

今後5年のARグラス・車載ディスプレイ投資判断

たとえば - いや、本当にこういう疑問、よくあるんだけど、「ARグラス市場って有機ELをいつ抜かすんですか?」とか。実際のところ、業界筋の話では「今後5〜6年くらいでシェアがひっくり返る可能性は高まっているらしい」(2023年CESの展示例からも感じ取れる)。ただ、はっきり断言もしづらいですね。うーん...それで次にありがちなのが「法人向けだとマイクロLEDと有機ELどっちが長期TCO的に得なんだろう?」みたいな疑問だね。現場ベースで言うと、ToyotaやTeslaが2022年以降採用した事例をもとに初期費用は多少上乗せでも、どうやらマイクロLED搭載車の年間維持コスト平均値が13〜16%下がったという数字まで共有されてたりする。本当かな...(一応出典アリ)。最後によく来る質問 - つまり中古パネルを使いたい時「最低限おさえたい基準項目って何?」という点についてはSONY X95Kモニターなど現物テスト例にならい、「総点灯時間」「UI焼き付き率」「月あたりの稼働日数」 - この三つは要チェックだと言われています。まあ結局、それぞれの問答まとめて眺めれば、将来的な設備投資とか運用リスク見極めにも一応指針になることが多そうですね。正直、自分だったら迷うけど、判断材料としてこんな整理も悪くない気がします。ま、いいか。