うーん、最近よく聞かれるんですよね。「結局、有機ELと液晶ってどっちがいいの?」って。まあ、家電量販店とか行くと、有機ELの真っ黒な画面、すごいじゃないですか。隣にある液晶テレビがちょっと白っぽく見えちゃったりして。でもね、話はそんなに単純じゃないんですよ、実は。

昔だったら「画質なら有機EL、値段なら液晶」で終わりだったかもしれないんですけど、今は「ミニLED」っていう液晶のすごいのが出てきて、もう三つ巴の戦いって感じなんですよね。だから、一口にどっちが良いとは、正直、言えなくなってきちゃったな、というのが僕の今の考えです。

いきなり結論:あなたの使い方次第で「正解」は変わる

はい、まず結論から言っちゃいます。もうね、これが全てかもしれない。

部屋を暗くして、じっくり映画の世界に浸りたいんだったら、もう有機ELが最高です。これは間違いない。黒が本当に「無」になるんで、宇宙のシーンとか見たら鳥肌もんですよ。でも、日中の明るいリビングで、家族みんなでテレビを見たり、ニュースやバラエティをつけっぱなしにすることが多いなら、最新の「ミニLED」を積んだ液晶テレビが、実はすごく良い選択肢になってきてるんです。 明るさでも負けないし、焼き付きの心配も、まあ、ほとんどないですからね。

じゃあ、なんでそう言えるのか、画質とか寿命とか、そういうちょっと面倒な話を、これから僕なりに噛み砕いて話していこうかなと思います。

画質、どっちが「上」なの?ー コントラストと明るさの話

やっぱり一番気になるの、画質ですよね。「有機ELは綺麗」って言われるけど、何がどう綺麗なのか。これ、キーワードは「黒の表現力」なんです。

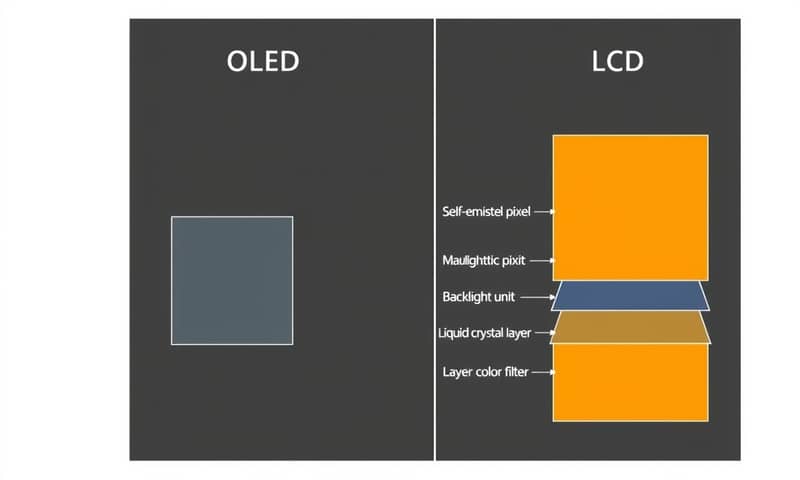

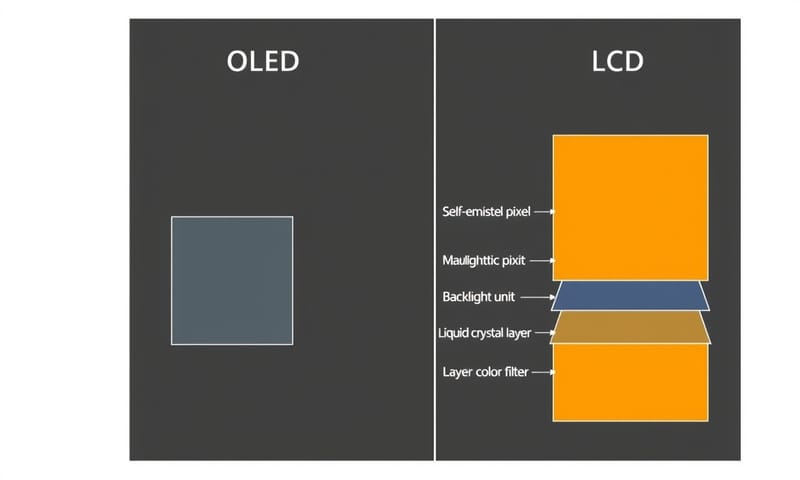

有機ELは、画素(画面のつぶつぶ)が一個一個自分で光る仕組みなんです。 だから、黒い部分を表示するときは、その画素の光を「オフ」にするだけ。完全に光が消える。だから、本当に真っ暗な「漆黒」を表現できるんです。 これが、映像の奥行きとか立体感にめちゃくちゃ効いてくるんですよね。

一方、液晶テレビは、後ろから「バックライト」っていう光を当てて、それをカラーフィルターを通して映像にしてるんです。 ちょっと昔の映写機みたいなイメージかな。だから、黒を表現しようとしても、バックライトの光がどうしても少し漏れちゃって、ちょっと白っぽく見えることがある。これが弱点だったんですね。

でも、そこで出てきたのがさっき言った「ミニLED」です。これは液晶の仲間なんですけど、バックライトにものすごく小さいLEDを大量に敷き詰めて、部分ごとに明るさを細かく調整できるようにした技術。 これのおかげで、暗い部分はしっかり暗く、明るい部分は眩しいくらい明るくできるようになって、有機ELにかなり近いコントラストが出せるようになったんです。 だから、明るいリビングだと、もともと画面が明るいミニLED液晶の方が見やすい、なんてことも全然あります。

比較表で見る、それぞれの強みと弱み

ちょっと情報を整理するために、僕なりに表にまとめてみました。まあ、こんな感じかな、っていう感覚で見てください。

| 比較ポイント | 有機ELテレビ | 液晶テレビ (ミニLED) | 液晶テレビ (従来型) |

|---|---|---|---|

| 画質 (コントラスト) | 最高。黒が沈むってこういうことか、ってなる。映画好きにはたまらない。 | かなり良い。有機ELに迫るレベル。言われないと気づかないかも。 | まあまあ。黒がちょっと浮いて見えるけど、普通に見る分には十分。 |

| 画質 (明るさ) | ちょっと苦手。明るい部屋だと反射が気になることも。 でも最新モデルはかなり改善されてる。 | 得意中の得意。日中のリビングでも映像がくっきり見える。すごい。 | モデルによるけど、全体的に明るい。 |

| 寿命と焼き付き | 一番心配される点。同じ画面を出し続けると焼き付くリスクはゼロじゃない。 でも最近は対策機能が優秀。 | 原理的に焼き付きの心配はほぼない。 長く安心して使える感はある。 | 焼き付きは心配無用。バックライトの寿命が先に来る感じ。 |

| 消費電力 | 映像による。黒いシーンは省エネだけど、真っ白な画面だと結構食う。 | 全体的にやや高め。でも、省エネモデルも増えてはいる。 | 比較的安定してる。一番エコな選択肢かも。 |

| 価格 | やっぱり高い。ボーナスとか、何かきっかけがないと…。 | 有機ELよりは安いけど、従来型よりは高い。ちょうど中間。 | 一番お財布にやさしい。サイズや選択肢も豊富。 |

| おすすめな人 | とにかく最高の画質で映画やドラマに没頭したい人。 | 明るい部屋で、画質も妥協したくない欲張りな人。ゲームにも最適。 | コストを抑えつつ、普通にテレビを楽しみたい人。 |

じゃあ、寿命と「焼き付き」問題はどうなの?

ここ、みんな一番気にするところですよね。「有機ELは寿命が短い」「焼き付きが怖い」って。これは、半分本当で、半分はもう過去の話になりつつある、って感じかな。

確かに、有機ELは有機物を使ってるので、同じ色を長時間表示し続けるとその部分の素子が劣化して、「焼き付き」として跡が残ってしまう可能性があります。 特に、ゲームのスコア表示とか、テレビ局のロゴとか、静止しているものは要注意って言われてました。

でも、メーカーもそこはちゃんと分かってて、最近のテレビには「パネルリフレッシュ機能」とか、表示を微妙に動かす「ピクセルシフト」みたいな焼き付き防止機能がてんこ盛りなんです。 普通に家庭でテレビを見ている分には、そこまで神経質になる必要はなくなってきてると思いますよ。

ここで面白いのが、海外のレビューサイト「Rtings.com」がやってる、すごく過酷な寿命テスト。 テレビを何台も並べて、同じニュース番組をずーっと流し続けるっていう、まあ、普通じゃありえない使い方でどうなるか見てるんです。そうしたら、やっぱり有機ELテレビには焼き付きが出た。でも、驚いたのが、一部の液晶テレビも、バックライトの熱でパネルが歪んだり、LEDが故障したりして、結構ボロボロになってたんです。 つまり、有機ELだけが壊れやすいってわけじゃなくて、どんなテレビでもいつかは寿命が来るし、壊れ方が違うだけ、ってことなんですよね。日本のネットの口コミだと「焼き付き」の話ばかり目立つけど、液晶のバックライト故障も普通にあるよ、っていうのは知っておいていいかも。

消費電力って、実は結構違うんだよね

意外と見落としがちなんですけど、消費電力も結構違います。電気代、気になりますもんね。

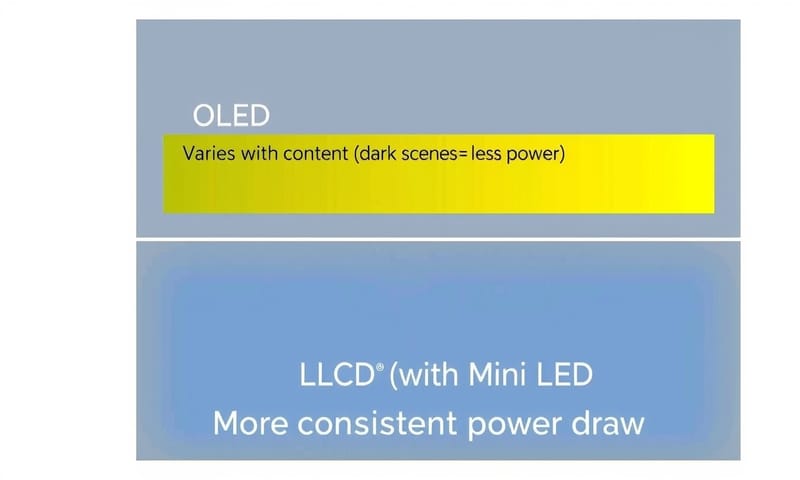

有機ELは、さっきも言ったように画素が自分で光るので、表示する映像によって消費電力が大きく変わるんです。 例えば、暗い映画なら画素の多くがオフか、少ししか光ってないので、すごく省エネ。でも、逆にスキー場みたいな真っ白な映像とか、明るいバラエティ番組だと、全画素がフルパワーで光るので、消費電力はグンと上がります。

一方で液晶テレビは、バックライトが常に光っているので、映像の内容によって消費電力が極端に変わることは少ないです。ミニLEDは細かい制御をする分、従来型よりは少し電気を食う傾向があるかな。 年間の電気代で考えると、使い方によっては液晶の方が安く済む、なんてこともあり得ますね。

最終的に、どう選べばいい?

さて、長々と話してきましたが、じゃああなたはどう選べばいいのか。もう一度、僕なりの選び方のポイントをまとめてみます。

- 映画やライブ映像が大好きで、最高の画質を求めるなら → 有機ELテレビ

あの吸い込まれるような黒と色の鮮やかさは、一度体験すると戻れません。部屋を少し暗くして、作品の世界にどっぷり浸かる時間は、何物にも代えがたい価値があります。価格と焼き付きのリスクを理解した上で選ぶなら、後悔はしないはずです。 - 明るいリビングで、家族と色々なコンテンツを楽しみたいなら → ミニLED搭載液晶テレビ

画質もコントラストも非常に高く、それでいて有機ELの弱点である「明るい場所での見やすさ」と「焼き付きの心配」をクリアしています。 ニュース、アニメ、ゲーム、スポーツ…何でも高レベルでこなす優等生。今の時代のリビングには、一番マッチしている選択肢かもしれません。 - とにかくコストを抑えたい、でもそこそこの画質は欲しいなら → 従来型の液晶テレビ

「従来型」というと聞こえが悪いですが、技術は成熟していて、4K対応モデルでもかなり安く手に入ります。 普通に地上波の番組を見たり、たまに動画配信サービスを見るくらいなら、全く不満はないと思います。選択肢も一番多いので、自分の予算や部屋のサイズにピッタリの一台がきっと見つかります。

結局のところ、テレビに何を一番求めるか、なんですよね。完璧なテレビっていうのは存在しなくて、それぞれに得意なこと、苦手なことがある。自分の使い方をよーく考えて、「これなら満足できるな」っていう落としどころを見つけるのが、一番賢い買い方なんだと思います。

この記事を読んで、少しでもその手助けができたなら嬉しいですね。じゃあ、あなたにとっての「最高のテレビ」、ぜひ見つけてみてください。