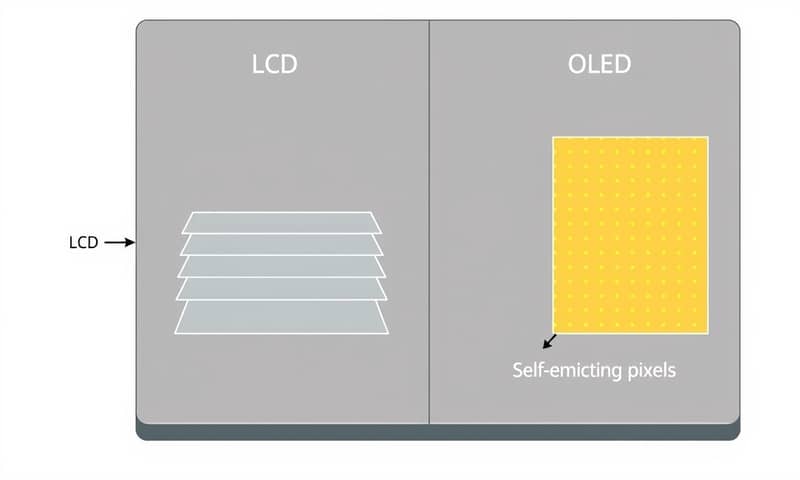

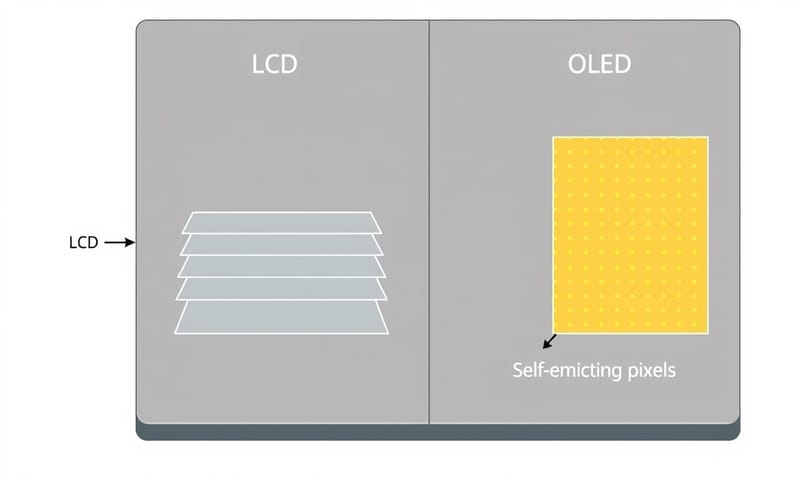

一言で言うと、OLEDは「画素が自分で光る」ディスプレイ

えーと、まず何から話そうか…そうだな、OLED、有機ELって最近よく聞きますよね。スマホとか、ちょっと良いテレビとか。 これが何なのか、っていうのを、まあ、すごく簡単に言うと、「画素一つひとつが、自分で光るディスプレイ」なんです。

うん、小さな、ものすごく小さな電球が、画面にびっしり並んでるイメージですかね。その電球が赤とか緑とか青に光って、絵や文字を見せている。 だから、黒を表示したいときは、その部分の電球を、ただ消せばいい。本当に真っ黒になるんです。

一方で、今まで主流だった液晶、LCDっていうのは、自分で光れない。 後ろに「バックライト」っていう大きな光源があって、その光を「液晶」っていうシャッターみたいなもので遮ったり通したりして、色を見せてるんです。 だから、黒の時も、バックライトの光がちょっと漏れちゃって、なんとなく白っぽくなる。 この違いが、まあ、全ての基本ですね。

実際、どう違うの?身近な例で見てみよう

理屈はそんな感じなんですけど、じゃあ実際に使ってて何が違うの?っていうと、一番わかりやすいのは、やっぱりスマートフォンの画面。最近のハイエンドのスマホは、ほとんど有機ELですよね。

なんでかっていうと、まず色がすごく鮮やか。 それと、さっき言った「本当の黒」が表現できるから、写真とか映像のメリハリがすごい。コントラストが高い、ってやつです。 あと、省エネにもなる。画面全体を光らせる必要がなくて、光らせたい画素だけ光らせるので、例えば黒い背景に時計だけ表示する「常時表示ディスプレイ」みたいな機能も、有機ELならではの特長ですね。

テレビもそう。部屋を暗くして映画を観るとき、液晶だと画面の上下の黒い帯が、ちょっとグレーっぽく浮き上がって見えること、ありませんか?有機ELだと、そこが完全に「無」になる。映像にぐっと集中できる。この体験は、結構大きいと思います。

じゃあ、その「自発光」ってどういう仕組み?

うーん、専門的になりすぎても、あれなんで…本当にざっくり言うと、「有機化合物」でできた層に、電気を流すと、それが光るんです。 その光が、赤・緑・青の三原色のフィルターを通って、色になる、と。まあ、そういうことです。バックライトがいらないから、ディスプレイ自体をものすごく薄く、軽くできるのも大きなメリットですね。 折り曲げられるディスプレイとかも、この技術の応用です。

液晶(LCD)は、さっきも言ったように、バックライト、偏光フィルター、液晶層、カラーフィルター…みたいに、いろんな層を重ねて作られてる。 構造がちょっと複雑で、その分、厚みも出やすい。まあ、技術の方向性が根本的に違う、ということですね。

| 項目 | OLED (有機EL) | LCD (液晶) |

|---|---|---|

| 黒の表現 | 画素をオフにするだけ。だから、本当に真っ黒。映画とか見ると感動します。 | バックライトの光漏れで、ちょっと白っぽくなる。まあ、最近のはだいぶ頑張ってますけどね。 |

| コントラスト | めちゃくちゃ高い。黒が沈むから、色が際立って見えるんです。 | OLEDには及ばないけど、Mini LEDバックライトとかで、かなり改善されてます。 |

| 応答速度 | すごく速い。だからゲームとか、動きの速い映像で残像が少ない。 | OLEDよりは遅め。でも、ゲーミングモニターとかは、すごく速いモデルもあります。 |

| 薄さ・軽さ | バックライトがない分、圧倒的に薄くて軽い。デザインの自由度が高い。 | 構造上、どうしても厚みと重さが出やすいですね。 |

| 価格 | まだ、ちょっとお高め。製造コストが高いみたいです。 | 比較的、手頃な価格の製品が多い。サイズも豊富。 |

| 焼き付き | うーん、これが弱点。同じ画面をずっと出すと、跡が残る可能性がある。 | 基本的には、焼き付きの心配はないです。 |

最近のOLED事情:QD-OLEDとかMLAとか

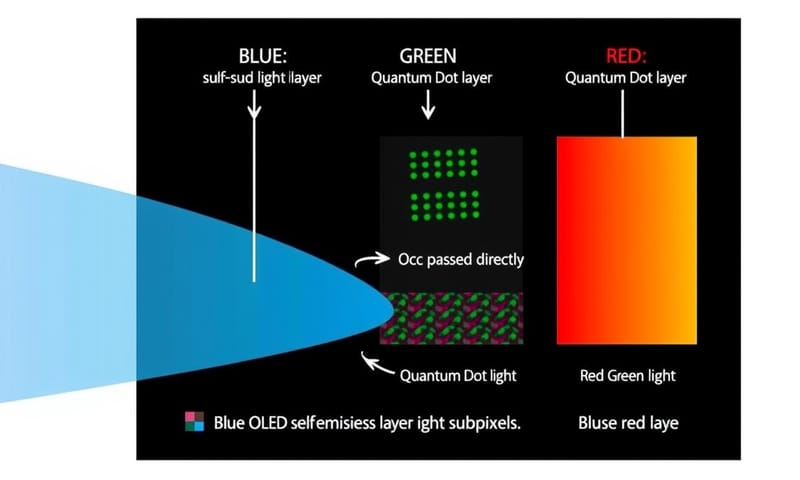

で、ここからが最近の面白いところで。ただのOLEDじゃないのが、色々出てきてるんです。 主に「QD-OLED」と「MLA」っていう二つの技術ですね。

えーと、「QD-OLED」は、主にSamsungが開発してるやつ。青色OLEDの光を、「量子ドット(Quantum Dot)」っていう小さな粒子に当てて、純粋な赤と緑を作り出す技術です。 これ、何がいいかっていうと、色の再現度がすごく高くなる。特に、明るいシーンでの色の鮮やかさが格段に良くなるみたいです。

もう一つの「MLA」は、LGとかが採用してる「マイクロレンズアレイ」っていう技術。 有機ELの発光層の前に、目に見えないくらい小さなレンズをびっしり並べて、今まで内部で失われていた光を、効率よく画面の前に取り出すんです。 これによって、OLEDの弱点だった「輝度」、つまり画面の明るさが、ぐんと向上しました。 液晶の明るさに、かなり近づいてきた感じですね。

でも、弱点もあるんでしょ?焼き付きとか…

そう、これはよく言われる弱点ですね、焼き付き。 同じ画面、例えばテレビ局のロゴとか、ゲームの体力ゲージとかを、ずーっと表示してると、その部分の素子が劣化して、画面に跡が残ってしまう現象です。

ただ、これも最近のモデルは、すごく対策されてるんですよ。 例えば、気づかないレベルで画面全体を少しずつ動かす「ピクセルシフト」っていう機能とか、ロゴみたいな静止画を検知して、その部分だけ明るさを下げたりとか。 メーカー各社、いろんな工夫をしてます。 だから、普通にテレビ番組を見たり、映画を見たりする分には、もうほとんど心配いらないレベルになってきてる、っていうのが正直なところかな。 毎日何時間も、同じPC画面を表示しっぱなし、とかじゃなければ。

こういう安全基準とかって、国というか、団体によっても考え方がちょっと違うのが面白いですよね。例えば、アメリカのレビューサイトなんかだと、すごく過酷な耐久テストを何ヶ月もやったりする。一方で、日本のJEITA(電子情報技術産業協会)が出しているガイドラインとかを見ると、あくまで家庭での一般的な使い方を想定した安全表示が中心になってる。 どっちが良いとかじゃなくて、製品をどういう視点で見るかっていう文化の違いみたいなのが感じられますね。

結局、液晶とOLED、どっちを選べばいいの?

うーん、これは難しい質問で…「こっちが絶対いい」っていう答えはないんです。あなたの使い方と、何を重視するか、によりますね。

まず、OLEDを選んだ方がいいのは、やっぱり画質最優先の人。暗い部屋で映画の世界に没入したい、最高のコントラストが欲しい、っていうなら、もうOLED一択でしょうね。ゲームの応答速度を気にする人にも向いてます。

逆に、液晶(特に最近のMini LED搭載モデル)がいいのは、例えば、日中の明るいリビングでテレビを見ることが多い人。 液晶はピーク輝度が高いモデルが多いので。 それから、やっぱり予算を抑えたい場合。同じサイズなら、まだ液晶の方が手頃なことが多いですから。 あとは、PCモニターとして使って、一日中同じ画面を表示する可能性がある、みたいに、焼き付きがどうしても気になる、っていう人も、液晶の方が安心かもしれません。

まあ、技術はどんどん進化してるんで、今日の「常識」が、来年にはもう古くなってるかもしれないですけどね。それが、この世界の面白いところでもあります。

ちなみに、あなたはどっち派ですか?映画館みたいな「黒」を重視するOLED派か、それとも明るい部屋でも見やすい液晶派か。よかったら、下でご意見など教えてください。