サイトリンク、か…。たまに聞かれるな。検索結果に出る、あれのこと。

自分のサイトでも出したい、とか、変なのが出てるから消したい、とか。まあ、色々ある。

重点一句話

いきなり結論から言うと、サイトリンクは直接コントロールできない。Googleが自動で出すものだから。でも、サイトをちゃんと作れば、表示されやすくはなる。そういうもんだ。

サイトリンクって、そもそも何?

Googleで何か、特に会社名とかサービス名で検索したとき、メインの結果の下にズラッと出てくるリンクのこと。 あれがサイトリンク。

ユーザーが探している情報にすぐたどり着けるように、Googleが親切で出してくれてるショートカットみたいなものだね。

でも、実はパターンがいくつかある。

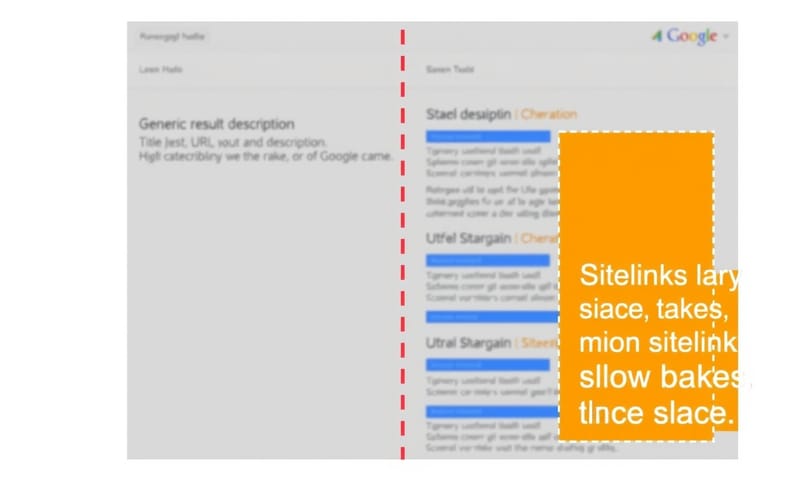

よくイメージされるのは、上の図の左側みたいな、ボックスで表示されるやつ。4個とか6個とか。 指名検索、つまり特定の会社名やサイト名で検索すると出やすい。

でも、もっと一般的なキーワードだと、右側みたいに1行に数個並ぶだけのパターンもある。これもサイトリンクの一種。

どっちにしろ、検索結果の画面を広く使えるから、目立つ。クリック率も上がるし、サイトの信頼性も高く見えるかもしれない。

なんで表示されるのか、その仕組み

ここが一番大事なところだけど、サイトリンクが表示されるかどうか、どのページが表示されるかは、全部Googleのアルゴリズムが決めてる。

Googleの公式ドキュメントにも「ユーザーの役に立つと Google が判断した場合のみ、検索結果に表示されます」ってはっきり書いてある。

つまり、僕らが「このページを出せ」って命令はできない。昔はSearch Consoleで非表示にしたいリンクを伝えられたみたいだけど、今はその機能はない。

Googleがサイトの構造を理解して、「このサイトの主要なページは、たぶんこれとこれとこれだな」って判断した結果が表示されてるだけ。

じゃあ、どうすればいい?

コントロールできないなら、何もしなくていいのか?…というと、そうでもない。Googleが判断しやすいように、サイトを整えてあげることはできる。「誘導」する、って感じかな。

やることは、其实すごく基本的だ。

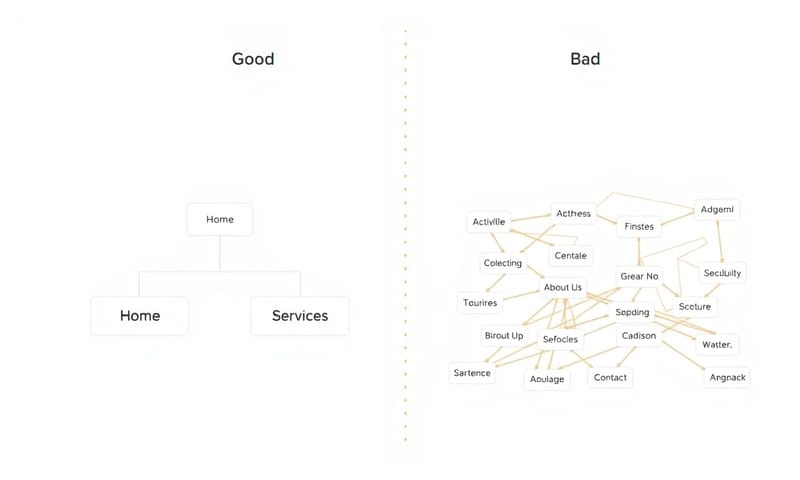

- わかりやすいサイト構造にする

トップページからカテゴリページ、そして個別の記事へ、というように、論理的でわかりやすい構造が大事。ぐちゃぐちゃだとGoogleも迷う。 - ページのタイトルを簡潔にする

「会社概要」とか「製品一覧」とか、そのページが何なのかすぐわかるタイトルをつける。長くて意味不明なタイトルはダメ。 - 内部リンクを適切に張る

特にグローバルナビゲーション(サイトの全ページに表示されるメニュー)に重要なページへのリンクを置くのは基本。 Googleはそういう場所を「このサイトの重要ページ」として認識しやすいから。 - XMLサイトマップを送信する

サイトの設計図をGoogleに渡すようなもの。これもGoogleがサイト全体を理解するのを手伝うことになる。

結局、特別な魔法があるわけじゃなくて、ユーザーにとって使いやすいサイトを作ることが、結果的にGoogleにも評価されるってことだね。

消したいリンクがある場合

逆に、「採用ページ」とか「ログインページ」みたいな、あまり目立たせたくないページがサイトリンクに出てしまうこともある。

その場合の対処法は、いくつかある。

- ページに `noindex` タグを入れる

これが一番確実。 `noindex` を設定すると、そのページはGoogleの検索結果に表示されなくなる。 結果として、サイトリンクからも消える。でも、当然、そのページ自体が検索できなくなるから、本当に消えてもいいページかどうかの判断は慎重に。 - ページを削除する

もう不要なページなら、削除すればいい。そうすればいずれサイトリンクからも消える。 - サイト内での重要度を下げる

`noindex` も削除もしたくない場合。そのページへの内部リンクを減らすとか、ナビゲーションメニューから外すとか。そうやって、Googleに「このページはそんなに重要じゃないですよ」って伝える。確実じゃないけど、一つの方法。

オーガニックと広告は別物

ここでよく混同されるのが、リスティング広告の「サイトリンク表示オプション」。 これはオーガニック検索のサイトリンクとは全くの別物。

お金を払って出す広告の一部で、これは広告主が自分でリンク先やテキストを完全にコントロールできる。 オーガニックのサイトリンクは無料だし、自動。広告は有料だし、手動。全然違う。

この違いは、特に海外、たとえばGoogleの公式ヘルプ(英語)と、日本の代理店の解説ブログとかを比べるとよくわかる。 公式ヘルプは「アセット」という言葉で機能的に説明してるけど、日本の実務者は「クリック率を上げるためのテクニック」として具体例を交えて話すことが多い。目的は同じでも、視点が違うのが面白い。

| オーガニック検索のサイトリンク | 広告のサイトリンク表示オプション | |

|---|---|---|

| コントロール | できない。Googleが自動で決める。 | できる。自分でURLも文言も設定する。 |

| 費用 | 無料。 | クリックされれば有料。通常の広告クリックと同じ。 |

| 目的 | ユーザーの利便性向上。(Google側の都合) | クリック率やコンバージョン率の向上。(広告主側の都合) |

| 設定場所 | なし。(Webサイト自体を最適化する) | Google広告の管理画面。 |

まとめ:サイトリンクは目的じゃない

サイトリンクが表示されると、確かに見た目はいいし、クリックも増えるかもしれない。

でも、サイトリンクを「出すこと」自体を目標にするのは、ちょっと違うと思う。

あれは、あくまで「サイトの構造がわかりやすく、ユーザーにとって有益である」とGoogleに認められた「結果」でしかない。

だから、やるべきことは小手先のテクニックじゃなくて、自分のサイトに来てくれた人が迷わないように、ちゃんと情報を整理してあげること。それだけ。

地道だけど、それが一番の近道なんだろうな。うん。

あなたのサイトはどうですか?

もし自分のサイトがあるなら、考えてみてください。サイトリンクに「ぜひ表示させたい!」と思うページはどれですか?逆に、「これは出てほしくないな…」と思うページはありますか?