最近、Googleの検索結果がなんか変だなって思いません? AIが生成した答えが一番上に出てきたりして。これって、僕らの仕事のやり方も変えなきゃいけないってことだよなーって、ぼんやり考えてました。

今まで一生懸命SEOやってきたけど、これからは「AIにどうやって引用してもらうか」がすごく重要になる。だって、みんなGoogleで検索する代わりに、AIに直接聞くようになるかもしれないから。そうなったら、AIの答えに自社の名前やサービスが出てこなかったら…存在しないのと同じになっちゃう。

じゃあ、どうすればいいのか。それが今日のテーマ。AEOとかGEOとか、新しい言葉も出てきてるけど、正直、そんな難しく考えなくてもいい。根本は同じだから。

TL;DR

先に結論を言っちゃうと、「ネットのいろんな場所に、質の高い自分のコンテンツを置きまくって、AIに『こいつが専門家だ』って覚えてもらう」、これに尽きます。マジで。

そもそもAIってどうやって文章作ってるの?

AIに引用される方法を考える前に、まず敵を知ることから。ChatGPTとかGeminiみたいなAIが、どうやってあの流暢な文章を作ってるか、知ってます?

すごくざっくり言うと、3階建ての構造になってる感じ。

- 1階:基礎知識(ファウンデーションモデル)

AIが作られる時に叩き込まれた、膨大なネット上のテキストデータ。いわば、AIが持ってる「古い教科書」みたいなもの。でも、この教科書、頻繁には更新されないんだよね。だからGPT-4にも「知識のカットオフ日」があるわけ。 - 2階:外部ツール(リアルタイム検索とか)

古い教科書だけじゃ今の話はできないから、AIはカンニングする。つまり、リアルタイムでGoogle検索したり、特定のデータベースにアクセスしたりする。この技術を「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」って言ったりする。これが一番即効性がある部分。 - 3階:文章の合成

最後に、1階の古い知識と2階でカンニングしてきた新しい情報をうまいこと混ぜ合わせて、人間が読んでも自然な文章にして提出する。これが僕らが目にするAIの回答ってわけ。

この仕組みが分かると、自分のコンテンツをAIに拾わせるルートが3つあるってことにも気づくはず。

コンテンツがAIに引用される3つの経路

じゃあ具体的に、どうやって僕らの書いた記事とかがAIの答えになるのか。さっきの3階建てモデルを元に考えると、だいたいこの3つのパターンに分けられます。

| 経路 | どんな感じ? | かかる時間 | 影響力 |

|---|---|---|---|

| ① ファウンデーションモデルの学習 | AIが新しく作られる時の「教科書」に載る。一番根本的な方法。 | 忘れた頃にやってくる(数年単位…) | 最大。AIの基礎知識になるから、ずっと引用され続けるかも。 |

| ② モデルの微調整(ファインチューニング) | 既存のAIに、最近のデータとか特定の分野の情報を追加で教える感じ。GPT-4.1とかがこれ。 | まあまあ(数ヶ月単位かな) | 中〜高。アップデートのテーマに合致してれば、かなり効果ありそう。 |

| ③ リアルタイムのWeb検索 | ユーザーの質問に応じて、AIがその都度ググって答えに含める。一番わかりやすいやつ。Perplexityとかはこれがメインだよね。 | 今すぐ!…うまくいけば。 | 即効性はあるけど、一過性かも。検索順位が下がれば消えちゃう。 |

見ての通り、①は宝くじみたいなもんで、狙ってできることじゃない。②もまあ、運次第なところがある。だから僕らが今すぐ、具体的に取り組めるのは、間違いなく③の「リアルタイムのWeb検索」経由で引用されること。ここで出てくるのが、AEOとかGEOって話。

で、AEOとかGEOって結局なんなの?SEOやめちゃう?

最近よく聞くようになったよね、Answer Engine Optimization (AEO)とかGenerative Engine Optimization (GEO)とか。なんか新しいこと始めなきゃって焦るけど、ちょっと待って。

- SEO (検索エンジン最適化): これはもう知ってるよね。Googleで上位表示されるための工夫。

- AEO (回答エンジン最適化): 検索結果やAIの回答で「直接的な答え」として表示されるための工夫。Q&A形式のコンテンツとかがこれにあたる。

- GEO (生成エンジン最適化): ChatGPTみたいな「生成AI」に引用されやすくするための工夫。

結論から言うと、SEOはやめちゃダメ。むしろ、もっと重要になる。

なんでかって言うと、AIがリアルタイムで情報を拾ってくる時、結局どこを見てるかって言ったら、GoogleとかBingの検索結果なんだよね。AIが自分でネットをクロールする独自の検索エンジンを作ってるって話もあるけど、今のところは既存の検索エンジンに大きく依存してる。あ、そういえばOpenAIはPerplexityと提携してるし、Googleは自社のSGE(検索生成エクスペリエンス)があるしで、状況はどんどん変わってるけど…。とにかく、検索で上位にいないと、AIの目にも触れないってこと。

だから、小手先のGEOテクニックを追いかけるより、まずは王道のSEO、つまり「質の高いコンテンツを作って、検索エンジンにちゃんと評価される」ことが一番の近道なんだよな。

じゃあ具体的に何をすればいいの?

「質の高いコンテンツを作れ」って言われても、それが一番難しいんだよなって話だよね。わかる。でも、AIに引用されることを意識すると、やるべきことがもうちょっと具体的になる。要は、「ネット上のあらゆる場所に、自分の専門性の証拠を残しまくる」ってこと。

1. 当たり前だけど、専門的なブログをやる

結局これが全ての土台。自分のドメインで、業界の重要な疑問に答える質の高い記事を書き続ける。これ、SEOに効くのはもちろんだけど、AIが引用するネタの宝庫になる。特に、見出しを分かりやすくしたり、「〜とは?」みたいなQ&A形式のセクションを入れるのはAEO的に超有効。そのままAIにパクられる…いや、引用される可能性が高い。

2. Redditとかのニッチなコミュニティに参加する

これが意外と、というか今は一番の狙い目かもしれない。正直、Redditで遊んでる時間なんて…って思うかもしれないけど、AIの視点から見るとRedditはマジで宝の山。ユーザーの生の声、リアルな議論が詰まってるから。

最近、GoogleがRedditと大型契約を結んだってニュースがあったけど、あれは「AIの学習データとしてRedditのコンテンツを使わせてくれ」っていう契約。つまり、Redditであなたが書いた有益なコメントや解説が、次のGoogleのAIの知識に直接なる可能性があるってこと。これは無視できないよね。もちろん、露骨な宣伝はNG。あくまでコミュニティに貢献する姿勢で。

3. MediumとかLinkedInみたいな外部プラットフォームにも書く

自分のブログだけじゃなくて、すでにドメインパワーが強い場所に間借りする感じ。Mediumの記事って、結構ニッチな検索ワードで上位に来たりするから、AIがWeb検索した時にあなたの記事を見つける可能性が高まる。LinkedInで専門的な意見を発信するのも、あなたの「専門家」としての見え方を強化してくれる。

4. YouTubeとかの動画コンテンツ(文字起こし付きで)

AIはテキストベースだからって動画を無視するのはもう古い。GoogleのGeminiは最初からマルチモーダルだし、AIはもう画像を理解できる。YouTubeは世界第2の検索エンジンだし、Googleは検索結果に動画の重要な部分を抜き出して表示したりする。

ウェビナーとか、使い方動画とかを作ったら、必ず「文字起こし」を付けてアップロードする。AIは動画そのものを見るんじゃなくて、その文字起こしを読んで内容を理解するから。これがめちゃくちゃ大事。

もっと先の話:AIの「脳」に直接刻み込む方法

ここまで話したのは、主にAIが「その都度ググる」ことで引用される方法。でも、できればAIの基礎知識、つまりファウンデーションモデル自体に覚えてもらいたいよね。そうなれば、検索順位の変動とか関係なく、安定して引用されるようになる。

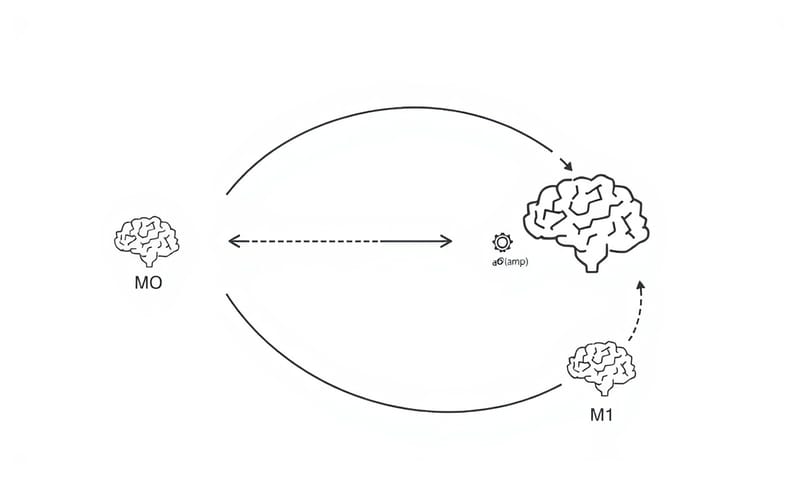

ここで出てくるのが「IDA(Iterated Distillation and Amplification)」っていう、ちょっと専門的な概念。日本語だと「反復蒸留と増幅」とか言われるやつ。

これ、めちゃくちゃ簡単に言うと、AIがAIを教育して賢くしていくプロセスみたいなもの。

- 増幅 (Amplification): まず、今のAIにたくさんのリソース(時間とか、Web検索ツールとか)を与えて、めちゃくちゃ質の高い答えを出させる。

- 蒸留 (Distillation): 次に、その「質の高い答え」を手本として、新しいもっと効率的なAIをトレーニングする。先生(リソースをたくさん使ったAI)の知識を、生徒(新しいAI)に凝縮して教え込む感じ。

このサイクルを繰り返すことで、AIはどんどん賢くなる。で、ここからが重要なんだけど、この「増幅」のプロセスで、AIがWeb検索した時に何度もあなたのコンテンツを参照したり、キュレーター(人間や別のアルゴリズム)が「この情報は信頼できる」と判断したりすると、それが「価値ある情報」として認識される可能性がある。

そして「蒸留」のプロセスで、その「価値ある情報」が新しいAIの基礎知識として組み込まれるかもしれない。…っていうのが、まあ、今のところの推測。でも、理にかなってるよね。何度も参照される信頼性の高い情報は、AIの「長期記憶」に残りやすくなるはずだから。

これからどうなる?未来のSEOとAI

2025年以降、コンテンツの作法はもっと変わっていくと思う。いくつか気になるトレンドを。

- キーワードより「意図」: もう「最高のCRM 2025」みたいなキーワードを詰め込む時代は終わり。ユーザーが「なぜ」それを検索したのか、その意図を理解して、質問に包括的に答えるコンテンツが勝つ。AIはこっちの方が得意だからね。

- コンテンツのマルチモーダル化: テキストだけじゃなく、画像、動画、音声、全部が評価対象になる。画像のaltテキストをちゃんと書くとか、動画に文字起こしを付けるとか、そういう地味な作業がますます重要に。

- 実は、長文コンテンツの黄金時代: AIのせいで誰も長い文章を読まなくなるって?逆かもしれない。AIの学習データには、網羅的で権威のある長文コンテンツが好まれる。AIに引用されるための「教科書」として、決定版となるような記事を作る価値はむしろ上がってる。

- LLMs.txtの登場?: `robots.txt`って知ってる?検索エンジンに「このページは見ないで」って伝えるファイル。それのAI版、「`LLMs.txt`」みたいなのが提案されてる。AIに「うちのサイトの情報は、この要約を読んでね」って、AI専用の地図を渡してあげるイメージ。まだ実験段階だけど、面白い動きだよね。

よくある間違いと誤解

最後に、この話をするとよく聞かれる質問というか、陥りがちな誤解について。

間違い1:「もうSEOはオワコン。これからはAEO/GEOだ!」

いやいや、だから逆なんだって。良いSEOが全ての土台。検索で評価されてないコンテンツをAIが見つけてくれることは、まずない。

間違い2:「AIが生成した低品質な記事を量産すれば勝てる」

絶対にやめた方がいい。Googleのヘルプフルコンテンツシステムは、まさにこういうコンテンツを排除するためにある。人間が読んで役に立たないものは、AIにとってもただのノイズ。結局、評価されなくなる。

間違い3:「〇〇すればChatGPTに絶対載ります、ってツールを買う」

詐欺です(笑)。AIのアルゴリズムは常に変わるし、ブラックボックスな部分も多い。絶対に掲載を保証できるなんてことはありえない。そういうのに頼るより、地道に良いコンテンツを作る方が確実。

結局のところ、AIに好かれるためのハックなんて存在しないんだと思う。ただ、人間にとって本当に価値のある、信頼できる情報とは何かを追求していれば、賢くなったAIが自然とそれを見つけてくれるようになる。僕らは、そのための準備をしておくだけ。

皆さんは、ブログ、SNS、それとも動画、どれに一番力入れてますか? AIに拾ってもらうために、次に何から試してみたいか、よかったらコメントで教えてください!