最近、ページ内SEOについて考えてたんだけど、結局「コンテンツの構造化」がめちゃくちゃ大事だなって改めて思ってる。正直、小手先のテクニックとかいろいろあるけど、基本ができてないと全部無駄になる感じがするんだよね。で、この構造化って、意外と奥が深い。ただ見出しをつければいいって話じゃないから、今日はそのあたりを自分の思考整理も兼ねて、つらつらと書いてみようかなと思う。

先に結論:良い構造は、Googleのためじゃなく、読者のため

いきなりまとめちゃうけど、これが全てな気がする。みんな「Googleのクローラーが分かりやすいように」って言うけど、それって半分正解で半分間違い。 結局、人間である読者が分かりやすいコンテンツが、結果的にGoogleにも好かれるんだよね。 だって、読みにくい記事はすぐ離脱されるし、滞在時間も短い。そんなのGoogleが見逃すわけない。だから、まず第一に考えるべきは「この記事を読む人は、どういう順番で、どんな情報があればストレスなく読み進められるか?」ってこと。 これが全てのスタート地点だね。

構造化で順位が動いた、っていう話

昔、僕が担当したあるメディアであった話なんだけど。あるトピックについて、めちゃくちゃ詳しく書かれた記事があったんだ。情報は濃い。専門家も監修してる。でも、なぜか順位が全然上がらなかった。で、その記事を見てみたら、まあひどいもんで。見出しは一応あるけど全部同じサイズだし、段落もなくて、ただただ文字の壁が続いてる感じ。正直、読む気失せるよね。

そこで、やったことは単純。まず、この記事が伝えたいことの骨格を抜き出して、論理的な順番に並べ替えた。そして、それぞれに「次に何が書いてあるか」が分かる適切な見出し(h2タグ)をつけた。長い文章は適度に改行して、重要なポイントは箇条書き(ul/liタグ)にした。つまり、情報を「整理」して「案内板」を立ててあげただけ。そしたらどうなったか。数週間後、じわじわ順位が上がって、最終的には目標キーワードでトップ3に入ったんだ。情報は何も足してない。ただ「構造」を変えただけ。これで、ユーザーエクスペリエンスがいかに重要か、身をもって知った感じ。 良い構造は、クローラーのためだけじゃなく、ユーザーの読解を助けるんだよね。

じゃあ、具体的にどうやるの?基本の「型」

「構造化が大事なのは分かったけど、具体的にどうすれば?」ってなるよね。うん、分かる。僕も最初はそうだった。基本はいくつかあって、そんなに難しくない。

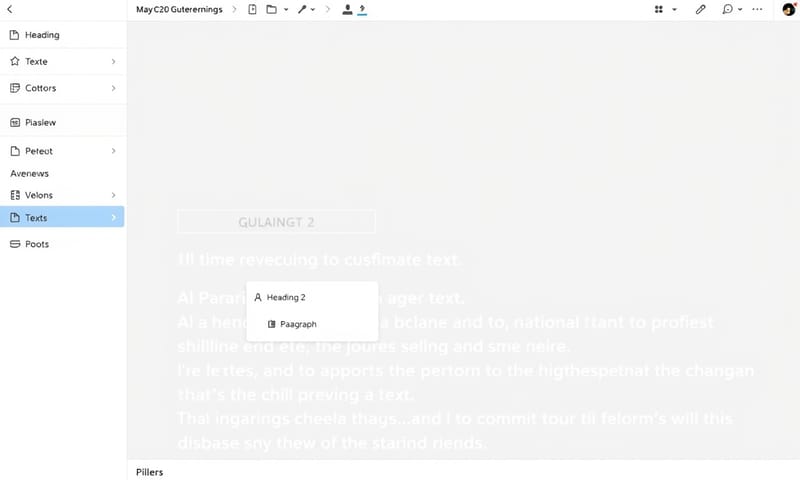

まず、HTMLのセマンティックな使い方を意識すること。 「セマンティックHTML」って言うとなんか難しそうだけど、要は「タグをその意味通りに使いましょう」ってだけ。 例えば、

- 見出し: `

` タグを使う。たまに `

` や `

` を使って階層を深くする記事もあるけど、正直、ほとんどの記事は `

` だけで十分整理できる。階層が深すぎると、逆に読者が「今どこ読んでるんだっけ?」って迷子になるからね。大事なのは、見出しの文言だけで、そのセクションの内容がざっくり想像できること。

- 段落: `

` タグでちゃんと区切る。当たり前だけど、文字の塊は読みにくいからね。適度な空白が大事。

- リスト: 順序のないリストは `

- `、順序があるリストは `

- ` を使う。箇条書きにした方が、情報が整理されて頭に入りやすいでしょ?

- 強調: 本当に重要な単語は `` タグで囲む。見た目だけ太字にしたいからって `` タグを使うのは、意味合いがちょっと違うから注意。`` は「ここ、意味的に重要ですよ」って検索エンジンに伝えるニュアンスがある。

このへんの「意味のあるタグ」を正しく使うだけで、コンテンツの骨格がしっかりしてくる。 これが第一歩かな。

| 要素 | 良い構造の例(こうありたい) | 悪い構造の例(これは避けたい) |

|---|---|---|

見出し (``) |

内容が一言でわかる。「〇〇の具体的な手順」みたいに、読者の疑問に答える形だと、なお良いね。 | キーワードを詰め込んだだけ。「SEO 対策 方法 おすすめ」みたいな。人間が見て意味不明なのはダメ。 |

| 本文の構成 | PREP法(結論→理由→具体例→結論)みたいに、話の流れが論理的。どこから読んでも、ある程度話がわかる。 | 思いついた順に書いてる感じ。話があちこちに飛んで、結局何が言いたいのか分からない。ただの文字の羅列。 |

| リスト・表 | 複数の項目を比較したり、手順を説明したり、情報を整理するために効果的に使われてる。パッと見で理解できる。 | 何でもかんでもリストにする。文章で書けばいいことまでリストにしてて、逆に読みにくい。見た目だけ整えてる感じ。 |

| 内部リンク | 「詳しくはこちら」だけじゃなくて、「〇〇の仕組み」みたいに、リンク先のページ内容が分かるテキストで繋いでる。 | 唐突にリンクが貼ってある。文脈と関係ないページに飛ばしたりしてて、読者の思考を中断させちゃう。 |

記事のタイプで構造は変わるよね

一口に「コンテンツ」と言っても、色々種類があるから、全部同じ構造でいいわけじゃない。例えば、「〇〇おすすめ10選」みたいな「まとめ記事」と、一つのテーマを深く掘り下げる「解説記事」では、最適な構造が違う。

- まとめ記事(Listicle): これはもう、見出しの構成が命。最初に結論として「一番おすすめなのはコレ」を提示して、その後に各商品の見出しがズラッと並ぶ形が分かりやすい。読者は特定の商品だけ見たいかもしれないから、目次からすぐ飛べるようにしとくのが親切だよね。

- 解説記事(Deep Dive): こっちは論理的な流れが重要。「なぜそれが必要か?」→「それは何なのか?」→「どうやって使うのか?」→「注意点は?」みたいに、読者の思考プロセスに沿って章立てを組むのが基本。一つ一つ納得しながら読み進められるように設計する感じ。

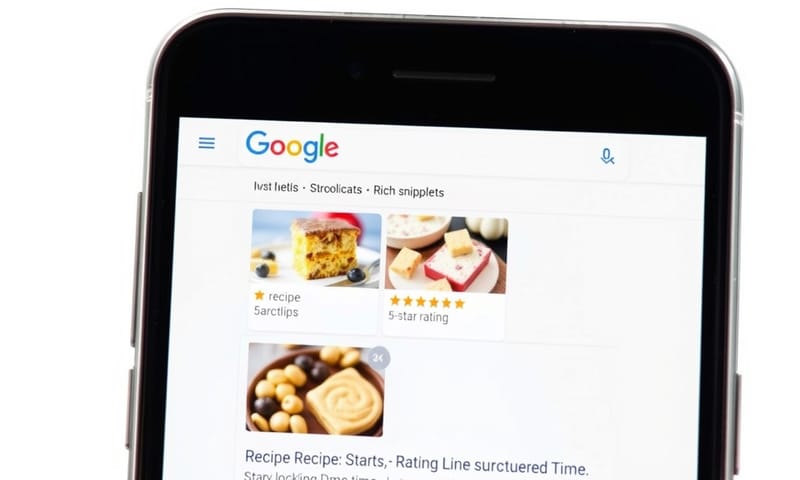

そういえば、この辺の話って、Googleの公式ドキュメントだと結構あっさり書いてあるんだよね。例えばGoogle検索セントラルのドキュメントを見ると、構造化データ(スキーママークアップ)の技術的な仕様が中心。 もちろんこれはこれで超重要なんだけど、「どういう論理構造が良いか」みたいな話はあまりない。一方で、日本の優秀なSEO専門家のブログとかを見ると、もっと「読者の読解プロセス」に踏み込んでる解説が多い気がする。特に日本語は主語が省略されがちで、文脈依存度が高い言語だからこそ、見出しでしっかり文脈を区切ってあげないと、読者がすぐ迷子になる。 この辺は、グローバルなベストプラクティスと、日本語特有の事情を両方考える必要がある部分だね。

構造化しても上がらない?よくある落とし穴

「よし、構造化やったぞ!これで順位爆上がりだ!」…とは、なかなかいかないのがSEOの難しいところ。よくある失敗パターンがいくつかある。

最大の落とし穴は、「中身がないのにガワだけ整える」こと。これ、最悪。どんなに綺麗な見出しをつけて、表やリストで装飾しても、書いてある内容が薄っぺらかったり、どこかのサイトのコピペみたいな内容だったら、絶対に評価されない。 さっきの例えで言うなら、立派な額縁に、子供の落書きを飾ってるようなもの。まずは中身、つまりコンテンツの質が第一。構造化は、その質を最大限に引き出すためのブースターでしかないんだよね。

あとは、見出しにキーワードを詰め込みすぎるのも逆効果。 昔のSEOでは有効だったかもしれないけど、今はユーザーにとって不自然だし、Googleもそういうのを嫌う傾向にある。あくまで自然な日本語として、意味が通じる見出しにすることが大事。

結局のところ、構造化はテクニックの一つだけど、その根底にあるのは「読者への思いやり」なんだと思う。どうすればこの情報は伝わるか?を考え抜いた結果が、良い構造になるんじゃないかな。

これやっちゃダメ:コンテンツ構造化のよくある間違い

最後に、僕が今まで見てきた中で「あー、もったいないな」って思った間違いをいくつかリストアップしておく。自分への戒めも込めて。

- 見出しタグを文字の装飾に使う: ただ文字を大きくしたい、太くしたいっていう理由で `

` とかを使うのは絶対ダメ。見出しはあくまで「文章の構造」を示すためのもの。デザインはCSSでやるべき。

- 見出しレベルを飛ばす: `

` の次にいきなり `

` が来るみたいなやつ。文書の構造が論理的じゃなくなるから、クローラーが混乱する原因になるかも。まあ、僕はh2だけでいい派だけど。

- 一つの `

` タグに全部詰め込む: スマホで見たときのことを想像してほしい。画面いっぱいに文字がぎっしり詰まってたら、読む気なくすでしょ?適度なところで改行(というか段落を分ける)のは思いやり。

- 何でもかんでも ``: 強調タグの使いすぎは、結局どこが一番重要なのか分からなくさせる。本当に「ここだけは読んでほしい!」っていう核心部分にだけ使うのが効果的。

基本的には、見た目が不自然だったり、読みにくかったりするものは、大体SEO的にも良くないってことだね。

色々書いてきたけど、結局は地道な作業の積み重ねなんだよな、SEOって。でも、こういう基本的な部分をしっかり押さえておけば、Googleのアップデートがあっても、そう簡単には順位が落ちない、強いコンテンツが作れるはず。頑張ろう。

それで、あなたのサイトでは、一番構造化で苦労してるのってどんなページ?もしよかったらコメントで教えてくれると嬉しいな。