先說結論:到底要不要搞多 CDN?

最近在想 multi-CDN 這件事...感覺很多人把它想得太神了。老實說,它不是什麼萬靈丹,但對那些用戶遍佈全球的網站來說,有時候又真的是不得不的選擇... 🤔

所以,一句話結論:**如果你的用戶(或客戶)遍佈全球,而且你很在意各地區的載入速度和穩定性,那多 CDN 架構就值得考慮。反之,如果你的用戶很集中,先把單一 CDN 玩熟可能更實際。** 它的核心不是追求極致速度,而是「一致性」和「可靠性」。

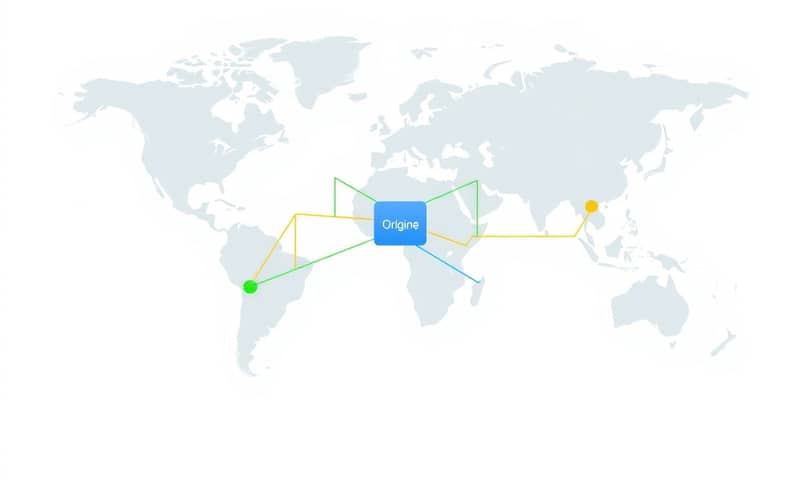

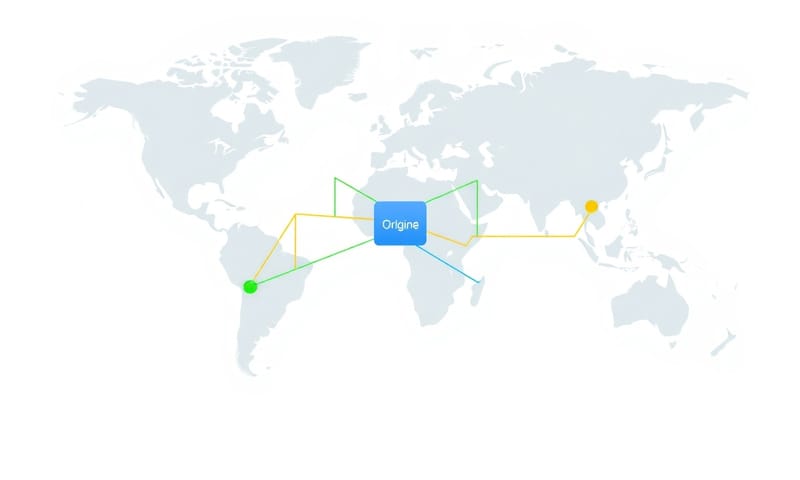

為什麼一個 CDN 不夠用?看個例子就知道

想像一下,你的電商網站用了一家很大的 CDN 供應商,在台灣、日本、美國西岸,速度都飛快。但你歐洲的同事整天抱怨網站卡,後台轉個圈圈要等半天。你去查數據,發現德國、法國的用戶跳出率特別高。這就是問題所在。

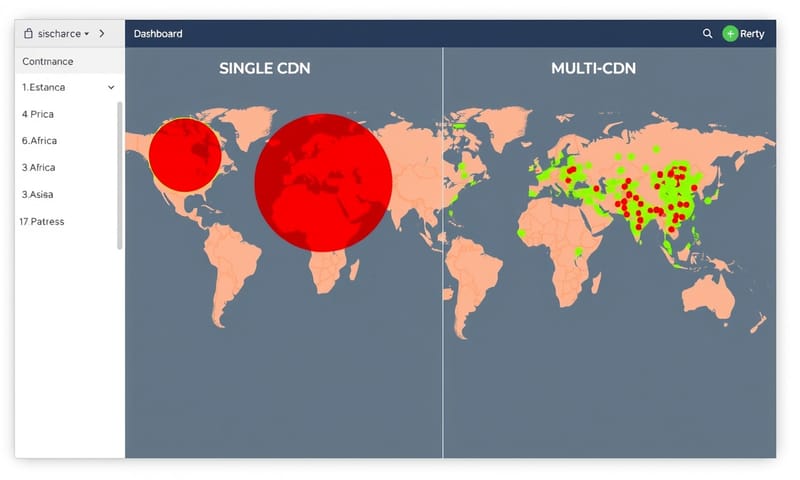

沒有一家 CDN 在全球所有角落都是最強的。有些研究報告會顯示,某個 CDN 在歐洲表現頂尖,但在東南亞可能就只是「還行」。 當你的用戶群橫跨多個大陸時,單一 CDN 的區域性強弱就會被放大。例如,亞洲用戶可能因為延遲較高,看到的 LCP (最大內容繪製) 時間硬是比歐美用戶多了幾秒鐘,這直接衝擊了 Core Web Vitals 分數,也可能影響 SEO 排名。

這就是多 CDN 策略的出發點:利用不同 CDN 在不同地區的優勢,來補足單一供應商的短處,確保全球用戶體驗的一致性。

那...到底要怎麼實作?

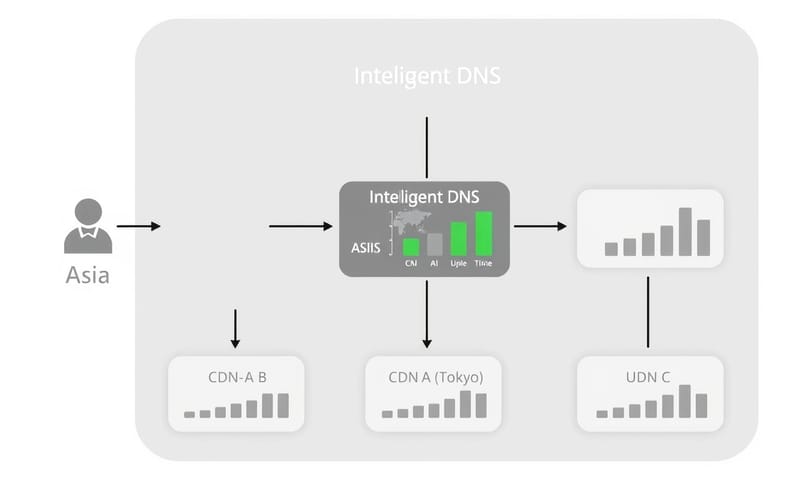

聽起來很複雜,但核心概念意外地單純。目前最主流的作法,是透過 DNS 層來做智慧調度。 你可以把它想像成一個超聰明的總機。

這個總機服務,通常叫做 `GeoDNS` 或 `Geo-based routing`。 當一個用戶,比如說在德國好了,他要連你的網站時:

- 他的瀏覽器會先去問 DNS:「`www.example.com` 在哪?」

- 這個聰明的 GeoDNS 服務會看到這個請求來自德國。

- 它會根據你預設的規則,例如「所有來自歐洲的流量,都指向 CDN A」,然後回傳 CDN A 的伺服器 IP 給用戶。

- 如果請求來自日本,它可能就會回傳 CDN B 的 IP。

這樣一來,用戶就會自動被導向對他所在地區最優化的 CDN。這不僅能降低延遲,還能做到負載平衡跟故障轉移 (Failover) — 萬一某個 CDN 掛了,可以自動把流量切到另一個備用的去。

節點選擇的藝術:不是多就好,也不是近就好

選節點才是這整件事的精髓所在。很多人有個迷思,覺得節點越多越好,或離用戶越近越好。但事情沒這麼簡單。😅

首先,節點太多有時候反而會降低「快取命中率」(Cache Hit Ratio)。 想像一下,如果你的流量分散到太多節點,每個節點都只有小貓兩三隻用戶,那內容就得一直重新回源站抓,快取的效果就大打折扣了。 所以,重點是把節點佈署在「你真正在乎的市場」。

再來,「最近」不等於「最快」。 網路路由很複雜,中間可能經過很多個不同的網路供應商,有時候物理距離近的路徑,反而因為線路壅塞而變得更慢。 所以,與其自己猜,不如直接看第三方工具的實際測速數據,例如 CDNPerf 這類網站,可以幫你比較不同 CDN 在全球各地的真實表現。

特別情境:進軍中國市場的眉眉角角

講到全球佈局,中國市場絕對是個特殊案例。在歐美,你買了 CDN 服務,設定一下 DNS 就能上線。但在中國,事情完全是另一回事。關鍵就在於「ICP 備案」。

簡單說,如果你的伺服器或 CDN 節點在中國境內,就必須向政府申請 ICP 備案,不然網站就會被封鎖。 而申請備案的前提,通常是你必須有在中國註冊的公司實體。 這對很多海外企業來說是個很高的門檻。

所以常見的混合策略是,用一家全球性的 CDN (例如 Cloudflare, Fastly) 服務中國以外的地區,再搭配一家在地的中國雲服務商 (如阿里雲、騰訊雲) 專門服務中國用戶,並且完成 ICP 備案。 這樣才能確保兩邊的合規性和訪問速度。千萬別以為用國外的 CDN 就能搞定中國市場,那裡的網路環境和法規是獨立的世界。

供應商怎麼搭?一個簡單的比較思路

市面上 CDN 供應商很多,從傳統大廠到雲端平台都有。 怎麼搭配沒有標準答案,但你可以用下面這個思路來思考:

| CDN 類型 | 代表廠商 | 優點 | 我的想法 / 適合情境 |

|---|---|---|---|

| 全球綜合型 | Akamai, Cloudflare | 節點超多,功能完整,安全性強。 | 通常會選一家當主力。它們在全球大部分地區表現都不錯,但可能在某些新興市場不是最強的。很適合作為基礎盤。 |

| 雲端平台型 | AWS CloudFront, Google Cloud CDN | 跟自家雲端服務整合度超高,設定方便。 | 如果你的服務都跑在 AWS 或 GCP 上,用它們自家的 CDN 最無腦,API 跟權限管理也單純。但效能不見得是頂尖。 |

| 區域專家型 | 阿里雲 (亞洲), 某些拉美或俄羅斯本地商 | 在特定區域有著無可取代的線路和效能優勢。 | 這就是 Multi-CDN 的精華所在了。用它們來補全球型 CDN 的不足。例如,進中國市場,阿里雲或騰訊雲幾乎是必選項。 |

| 效能/開發者導向型 | Fastly, Edgio | 快取清除速度快,提供 Edge Compute 功能,可編程性高。 | 適合新聞媒體、電商這種內容更新頻繁,或是想在 CDN 節點上跑些運算的進階玩家。 |

老實說,多 CDN 的缺點與成本

說了這麼多好處,但這東西真的不便宜,而且很麻煩。😅

首先是錢 💸。你要付多家 CDN 的帳單,而且流量計價方式可能都不一樣,管理起來很頭痛。 再來是技術複雜度。你要管理多個後台,每家的設定、API 都不一樣。改一個快取規則,可能要登入三個地方,很容易出錯。 除此之外,監控也變得更複雜,你需要一個統一的平台來監控所有 CDN 的表現,不然出問題時根本不知道是誰的鍋。

所以,如果你的團隊規模不大,或是網站流量還沒到那個等級,硬上 multi-CDN 可能會帶來比效益還多的痛苦。不如先專心把一家 CDN 的功能(像 WAF、Edge Caching)摸透,效益可能更高。

總結一下:你該怎麼選?

所以,回到最初的問題。要不要做多 CDN?

我覺得可以這樣思考:

- **全球化業務?** 如果你的營收來自全球多個地區,且你很在意用戶體驗,那 Multi-CDN 值得認真評估。它可以直接改善 Core Web Vitals,提升網站穩定性。

- **有特定市場要攻克?** 如果你想進軍中國、南美、東南亞等市場,可以考慮「全球 CDN + 區域 CDN」的組合。

- **預算和人力有限?** 先別急。把一家主流 CDN 的功能用好用滿,可能更符合成本效益。很多時候,效能瓶頸不見得是 CDN,可能是你的後端伺服器或前端程式碼。

這東西沒有絕對好壞,就是個取捨。希望這些想法對你有幫助。

你們呢?有人正在用多 CDN 架構嗎?或是有踩過什麼坑?歡迎在下面留言分享一下你的經驗。👇