先說結論,TL;DR

好,我們直接切入重點。最近你的 Google Search Console 是不是也跳出了「INP 問題」的紅色警告,讓你心頭一驚?. 沒錯,從 2024 年 3 月 12 日開始,Google 正式把 Interaction to Next Paint (INP) 這個指標扶正,取代了之前的 First Input Delay (FID),成為三大「核心 Web 指標」(Core Web Vitals) 的新成員之一。 簡單講,如果你的網站互動起來卡卡的,使用者點個按鈕要等半天才有反應,那不僅使用者會想走,你的 SEO 排名可能也會跟著受影響。Google 建議的「良好」標準是 INP 要在 200 毫秒以下。 這篇文章就是要來聊聊,這個新的大魔王到底是何方神聖,以及我們該怎麼一步步把它馴服。

為什麼 FID 不夠力,輪到 INP 上場?

你可能會想,之前不是有個 FID 嗎?怎麼又來一個 INP?老實說,這真的是一個好問題。過去的 FID (First Input Delay) 就像是你去一家餐廳,只測量你「第一次」舉手後,服務生「多久才看到你」的時間。 它只管第一次互動的「輸入延遲」,完全不管服務生後續點餐、送餐的速度,也不管你第二次、第三次叫服務生要等多久。

但 Google 後來發現,使用者在一個頁面上的時間,有九成都是在頁面載入「之後」發生的。 這意味著使用者會不斷地點擊、輸入、滑動...。所以,只看第一次互動的反應速度,顯然太片面了。INP 就是為了解決這個問題而生的。它更像是一個嚴格的神秘客,會觀察你在餐廳裡的「所有」互動,從你舉手、到服務生走過來、寫下菜單、廚房做菜,一直到「下一道菜送到你桌上」為止,它會記錄下每次互動花最久的那一次當作最終成績。 這樣一來,才能更真實地反映整個網站的互動順暢度。

INP 到底在量什麼?把它拆開來看

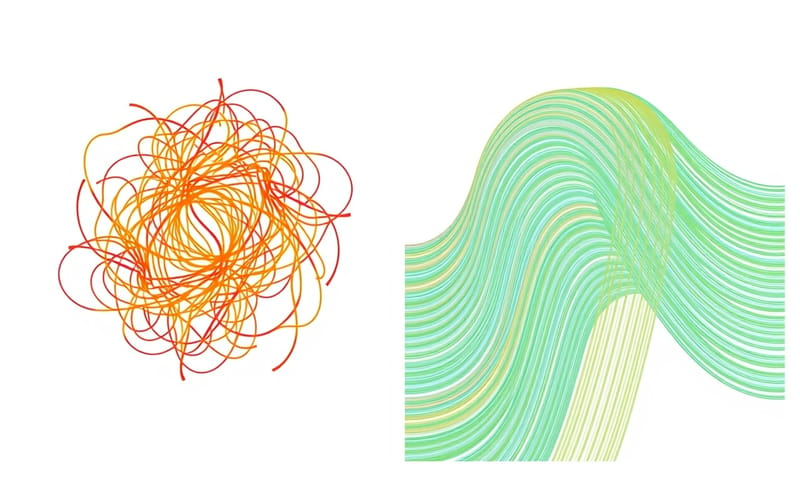

要優化 INP,我們得先把它拆解開來。一次完整的互動,從使用者點擊到畫面更新,主要可以分成三個階段:

- 輸入延遲 (Input Delay):使用者點了按鈕,但瀏覽器可能正忙著處理其他事情(比如載入一個超大的腳本),所以沒空馬上理你。這段「被晾在一邊」的等待時間,就是輸入延遲。

- 處理時間 (Processing Time):瀏覽器總算有空了,開始執行你點擊按鈕後應該要發生的事。這通常是跑一堆 JavaScript 程式碼的時間。例如,把商品加入購物車、驗證表單資料等等。這就是整個過程中的大魔王,也是最常出問題的地方。

- 呈現延遲 (Presentation Delay):程式碼跑完了,瀏覽器需要計算新的畫面長怎樣(比如跳出一個「已加入購物車」的提示),然後把它畫出來。這段從計算到實際畫到螢幕上的時間,就是呈現延遲。

INP 的數值,就是這三段時間的總和。所以,要降低 INP,我們就得從這三個環節下手。

怎麼抓出拖慢網站的「互動元兇」?

理論講完了,接下來是實戰。當你收到 GSC 的警告信,或者用 PageSpeed Insights 測出紅色的 INP 分數時,先別慌。我們的目標是找出是「哪個互動」以及「哪個環節」出了問題。這是一個偵探辦案的過程。

第一步:從真實世界數據 (Field Data) 下手

Google Search Console 裡的「核心 Web 指標」報告,或是 PageSpeed Insights 上方顯示的「探索 Chrome 使用者體驗報告」,就是你的起點。 這些工具會告訴你,真實使用者在你的網站上,是不是真的遇到了 INP 的問題。但它通常只會給你一個整站或單一頁面的分數,不會告訴你是哪個按鈕點了會卡。

第二步:到實驗室環境 (Lab Data) 找出真兇

這時候就要祭出我們的神器:Chrome 開發者工具 (Chrome DevTools)。 這是在你自己的電腦上模擬問題,並找出根本原因的最佳方法。

- 打開你的網站頁面,按下 F12 (或右鍵 -> 檢查) 開啟 DevTools。

- 切換到「Performance」分頁。

- 點擊錄製按鈕 (那個圓形的 Record 按鈕),然後開始在你的頁面上操作。瘋狂點擊那些你懷疑有問題的按鈕、選單、篩選器等等。操作完後,按下 Stop。

- 稍等一下,你會看到一條長長的時間軸。在「Interactions」這一行,找到那些旁邊有紅色三角形、時間特別長的方塊。那就是高 INP 的互動!

- 點擊那個慢的互動,DevTools 會在下方的「Summary」分頁告訴你,時間都花在哪裡了(Input Delay、Processing Time、Presentation Delay)。你還會看到一條主執行緒 (Main) 的軌道,上面通常會有一些標示為「Long Task」的紅色區塊,這些就是阻塞主執行緒、導致卡頓的元兇。

透過這個方法,你就能精準定位到是哪個 JavaScript 函式、或是哪個渲染過程花了太多時間,從而對症下藥。

找到兇手了,然後呢?常見的優化手法

找到問題之後,就是解決問題。JavaScript 執行效率不彰是造成高 INP 的主因。 以下是一些常見的優化手法的比較,還有我自己的一些看法。

| 優化手法 | 執行難度 | 預期效果 | 我自己是覺得... |

|---|---|---|---|

| 拆分長任務 (Break up Long Tasks) 使用 `setTimeout` |

低 | 中等 | 這招最簡單粗暴。有點像把一件要花10分鐘的大事,切成10件各花1分鐘的小事做,中間讓瀏覽器喘口氣。對付那些單一、冗長的腳本很有用。 |

| 善用 `requestIdleCallback` | 中等 | 中等 | 這個比較聰明,它會等到瀏覽器「真的沒事幹」的時候,才去執行那些比較不重要的任務(比如傳送分析數據)。很適合用在背景工作中,避免跟使用者搶資源。 |

| 使用 Web Workers | 高 | 高 | 這招最暴力直接。把它想成你多請了一個分身(開一個新的執行緒)去處理複雜運算,主執行緒本人就可以專心跟使用者互動。 聽起來超棒對吧?但分身需要另外溝通,有時溝通成本反而更高,適合用在真的非常大量、獨立的運算上。 |

| 減少 DOM 複雜度 | 可高可低 | 高 | 當你的網頁元素(DOM 節點)太多,每次畫面一有變動,瀏覽器就要算半天,呈現延遲自然就高了。 這問題有時候比 JS 還難搞,因為可能牽涉到整個網站架構的調整。但能做的話,效果通常很顯著。 |

這不是萬靈丹:INP 優化的現實與迷思

講了這麼多,我得先潑桶冷水。優化 INP 非常重要,但它不是 SEO 的萬靈丹。Google 也說了,好的頁面體驗只是眾多排名因素之一,內容本身還是王道。 你不能期望 INP 從 300ms 優化到 100ms 之後,排名就一飛沖天。

另外,並不是所有互動都能在 200ms 內完成。有些互動天生就很複雜,例如套用一個複雜的濾鏡、或是在地圖上重新規劃路線。在這種情況下,我們的目標不應該是硬把整個流程壓縮到 200ms,而是要「盡快給予使用者視覺回饋」。 比如點下按鈕後,立刻顯示一個讀取中的轉圈圈圖示,讓使用者知道「系統有在動,請稍候」,而不是一片死寂,讓使用者以為網站當掉了而瘋狂點擊。

老實說,優化 INP 是一個持續迭代的過程,很少能一次到位。 你可能需要不斷地測試、修改、上線觀察數據,然後再重複這個循環。就像那個花了 300 小時解決問題的部落客一樣,這需要耐心。 但只要方向對了,每次的進步都會讓你的使用者體驗變得更好,這絕對是值得的投資。

好了,今天的分享差不多到這裡。優化 INP 的旅程可能有點崎嶇,但希望這篇文章能給你一個比較清楚的路線圖。重點是,開始動手去測量、去診斷,你才能真正了解你的網站跟使用者之間的距離。

你去測過自己網站的 INP 了嗎?在下面留言分享你遇到的最大瓶頸是什麼吧!是肥大的 JavaScript 還是難搞的第三方腳本?一起來討論看看!