先說結論

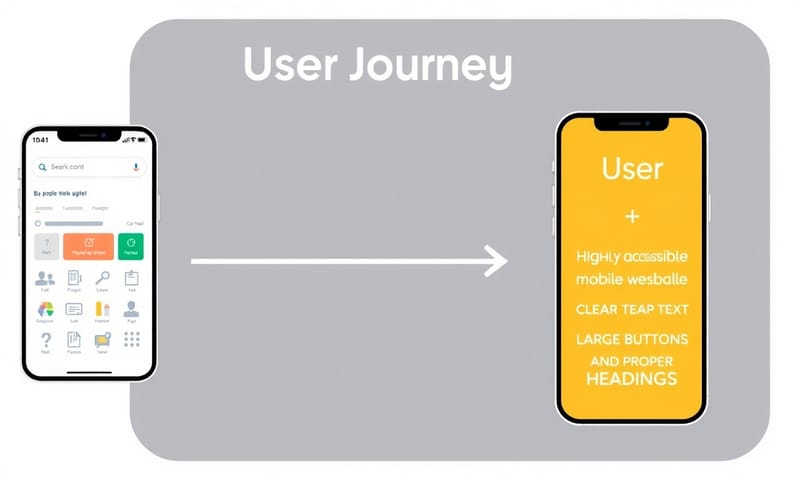

嗯...今天這個主題,行動版網頁的無障礙(Accessibility),很多人以為只是「做好事」,但其實跟 SEO 綁超緊。簡單講,讓網站對所有人(包括身心障礙者)都好用,Google 會給你加分。 這不只是演算法,而是 Google Page Experience 核心概念的一部分。 網站體驗好,排名自然有幫助。

為什麼現在行動版無障礙變這麼重要?

以前可能覺得這是給少數人用的,但現在手機流量早就超過電腦了。你想想,在外面單手滑手機、陽光下看不清楚螢幕、或是在很吵的地方聽不到影片聲音...這些都是「暫時性的障礙」。所以,無障礙設計其實是為了「所有人」在「所有情境」下都能好好用你的網站。

而且,Google 現在看的是「行動版優先索引」。意思是,它主要是爬你網站的手機版來決定排名。所以手機版要是亂七八糟、按鈕超小、顏色糊在一起...那不僅使用者跑掉,SEO 分數也會很難看。

怎麼做?幾個關鍵設定筆記

好,直接記重點。這不是完整的清單,但這幾點是基礎中的基礎。

-

語意化 HTML

:這超重要。不要再從頭到尾都用 `` 了。標題用 `

`, `

`...導覽列用 `

Comments

-

Guest 2025-11-10 Reply其實那陣子一直很疲倦,大概是專案進到一半的時候?印象蠻深刻啦,那次是做給歐洲市場的新網站。就…開會時上頭超在意行動版,尤其是瀏覽體驗這塊,他們直接點名說不能只是桌機好看,手機一定要顧好,要讓閱讀跟互動都順。然後我那時也真的快沒力,還得催設計跟工程:「欸色彩對比、字體大小那些拜託真的做一下,不然 accessibility 評分只要低於線,我們根本連提案都過不了。」差點想自己去修。 最後只能硬著頭皮,用 Lighthouse 快速跑了幾輪測試嘛。一堆 aria 標籤沒加、還有某些按鈕根本太小,滑來滑去的手指常常按不到…看到分數被紅字警告超心累。不過,也還好趕在 deadline 前全部調整完,把缺漏補掉。他們內部回饋有講「現在字體拉大完全不會爆版」—這感覺就舒服多了。而且還拿到額外預算買新的測試工具,其實那場大家聊開的時候也講了一下北美其他網站,有的動畫用很多,但無障礙評分老是上不去,老實說,看起來酷沒有什麼用啦,要真的能讓人輕鬆用才重要吧。

Guest 2025-11-10 Reply其實那陣子一直很疲倦,大概是專案進到一半的時候?印象蠻深刻啦,那次是做給歐洲市場的新網站。就…開會時上頭超在意行動版,尤其是瀏覽體驗這塊,他們直接點名說不能只是桌機好看,手機一定要顧好,要讓閱讀跟互動都順。然後我那時也真的快沒力,還得催設計跟工程:「欸色彩對比、字體大小那些拜託真的做一下,不然 accessibility 評分只要低於線,我們根本連提案都過不了。」差點想自己去修。 最後只能硬著頭皮,用 Lighthouse 快速跑了幾輪測試嘛。一堆 aria 標籤沒加、還有某些按鈕根本太小,滑來滑去的手指常常按不到…看到分數被紅字警告超心累。不過,也還好趕在 deadline 前全部調整完,把缺漏補掉。他們內部回饋有講「現在字體拉大完全不會爆版」—這感覺就舒服多了。而且還拿到額外預算買新的測試工具,其實那場大家聊開的時候也講了一下北美其他網站,有的動畫用很多,但無障礙評分老是上不去,老實說,看起來酷沒有什麼用啦,要真的能讓人輕鬆用才重要吧。 -

這些看起來像是SEO和網站優化的技術文章,但真的有那麼複雜嗎?我很好奇,一般小站長要怎麼入門?難道不是先把內容做好就好了?

這些看起來像是SEO和網站優化的技術文章,但真的有那麼複雜嗎?我很好奇,一般小站長要怎麼入門?難道不是先把內容做好就好了? -

看來行動端的體驗優化真的很講究細節耶!國際上的競爭豈止於技術,更在於那些微妙的使用者感受。不過我有點好奇,真的能完全避開跨場景的陷阱嗎?

看來行動端的體驗優化真的很講究細節耶!國際上的競爭豈止於技術,更在於那些微妙的使用者感受。不過我有點好奇,真的能完全避開跨場景的陷阱嗎? -

嘿,從矽谷看來,無障礙設計真的是數位世界的金鑰!妳們是怎麼看待跨裝置體驗的?感覺每個國家的行動策略都有點不太一樣耶~

嘿,從矽谷看來,無障礙設計真的是數位世界的金鑰!妳們是怎麼看待跨裝置體驗的?感覺每個國家的行動策略都有點不太一樣耶~ -

作為一位家長,我真的覺得網站的無障礙設計好重要!尤其是我孩子使用行動裝置時,若能友善點就更容易上手。希望大家都能重視這個問題,讓網頁對每個人都更親民!

作為一位家長,我真的覺得網站的無障礙設計好重要!尤其是我孩子使用行動裝置時,若能友善點就更容易上手。希望大家都能重視這個問題,讓網頁對每個人都更親民! -

我有點不太認同,無障礙設計真的那麼重要嗎?感覺網站的流量下降可能還有其他原因吧?不過也想知道,如果強調無障礙優化後,對使用者體驗會不會有負面影響呢?

我有點不太認同,無障礙設計真的那麼重要嗎?感覺網站的流量下降可能還有其他原因吧?不過也想知道,如果強調無障礙優化後,對使用者體驗會不會有負面影響呢?