關鍵行動提示 - 提升網站效能與SEO排名

- 壓縮圖片以減少HTTP請求

加快網站載入速度,改善用戶體驗

- 使用內部連結導引用戶瀏覽

增強用戶體驗,提高網站整體排名

- 建立XML網站地圖

幫助搜索引擎理解網站結構,提高索引效率

- 確保網站適合行動裝置

提升行動版用戶體驗和搜索引擎排名

- 使用描述性網址和標題

增強搜索引擎理解,提高排名

揭開Lighthouse的真實面貌,為何分數並非一切

那時候,我和Milo第一次摸索Lighthouse,大致上是因為同事聽朋友說「分數提升SEO會暴漲」,結果一頭熱地衝去掃網站。印象中,Lexi也是夜裡邊喝咖啡邊狂點分析鍵——現在想起來有點好笑,當時大概連TBT跟CLS都搞不清楚,只知道儀表板一跳出紅色就心慌。其實我後來發現,不少人(包括我們)很容易陷入「工具分數等於排名」這種直覺,但Google公開資訊顯示,他們看重的其實是像Core Web Vitals這類用戶端真實反饋,而不是單次跑分。有些初步報導也提到,只有長期維持良好體驗才可能讓自然流量慢慢穩住。現在回頭看,比起死盯某組指標或一次高分,更重要的大概還是得先釐清哪些頁面真的拖累了體驗、學會交叉比對現場數據,再決定下手優化的先後次序。不然就像我們早期那樣忙半天,卻沒抓到癥結點——這種狀況應該不少新手都遇過吧。

深夜辦公室的挑戰:如何應對網站性能問題

有時候辦公室燈光暗得只剩下螢幕還亮著,Lexi一邊盯著Lighthouse跑完的報告,一邊搖頭。那些看起來不怎麼起眼的欄位,像是CLS莫名忽大忽小、LCP跳出警示,總在深夜時分冒了出來。她說這些問題跟白天討論的不太一樣,好像沒那麼簡單就能找出是哪個圖片、哪段JS扯後腿。有次她注意到畫面元素微微晃動,本來以為只是自己眼花,結果檢查才發現CLS分數明顯偏高——據說這種狀況如果沒抓緊修正,用戶其實會比預期快流失很多(部分前端社群觀察)。也碰過LCP因為首頁橫幅圖忘了壓縮,導致載入時間拖得很長,點開報告那種紅色提示真的讓人喘不過氣。偶爾同事還會質疑,是不是測試方式出了什麼問題,可大家最終都還是得回到原始碼,一行一行地追到底下細節。這些「惡魔」通常不止一次現身,每次優化完、重啟瀏覽器再跑一次,很難保證下一秒鐘就消失,所以Lexi幾乎習慣了反覆檢查——有的人說這像打地鼠,只是換成了無聲的程式碼而已。

Comparison Table:

| 指標 | 說明 | 優化建議 | 監控工具 |

|---|---|---|---|

| LCP (Largest Contentful Paint) | 測量主要內容的載入時間 | 優化圖片和資源載入順序 | PageSpeed Insights, DebugBear |

| CLS (Cumulative Layout Shift) | 評估頁面元素佈局穩定性 | 減少動態內容及避免不必要的重排 | CrUX, Lighthouse |

| TBT (Total Blocking Time) | 計算主執行緒被阻塞的總時間 | 優化JavaScript和CSS檔案的加載方式 | Google PageSpeed Insights |

| 用戶體驗 (UX) | 用戶在網站上的互動感受 | 改善導航設計和互動元件響應速度 | Google Analytics, Search Console |

| 實際數據分析 (Field Data) | 基於真實用戶訪問的性能指標 | 持續觀察並調整以提高用戶滿意度 | Google Search Console |

五步驟掌握SEO優化流程,讓新手少走冤枉路

仔細想一想,Lexi和Milo整理的網站優化流程,好像也沒那麼絕對死板。有時候他們會先從大範圍掃過全站,找出那些明顯亮紅燈的區域,再針對Core Web Vitals跳出警示的小細節去追查。圖片壓縮、JavaScript阻塞,每次都像拆盲盒,不一定哪個問題藏得最深。偶爾,他們會在不同地區重複測試,有時甚至忘了到底是第幾次跑工具。Search Console與CrUX,大概就是用來觀察這些改動後,流量有沒有真的往好的方向走。據說這類五步驟操作法,在部分歐美開發圈其實也慢慢普及,但具體比例怎麼樣倒沒人講得清楚。整體看下來,新手如果照著這種順序做,大致能避掉常見誤區,也比較容易抓到網站效能變動的蛛絲馬跡。

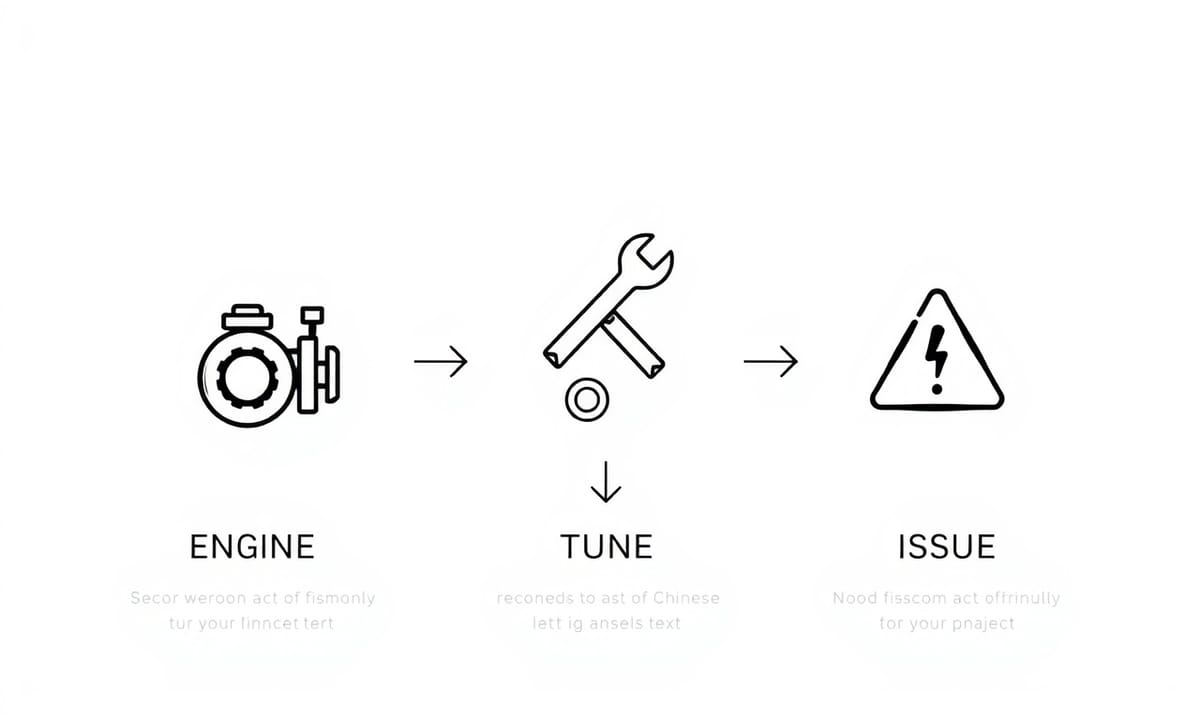

網站如賽車,如何找出隱藏故障與維修清單?

網站這東西,假如硬要找個比喻,大概就像一台性能不太穩的賽車吧。每次Lexi調整結構或內容,就像在維修間裡拆開引擎,總覺得哪裡還有點不順。Lighthouse這套工具,給人的感覺比較像那種嚴格、什麼都挑毛病的技師團隊,特別愛在細節上琢磨。它會翻出一些你平常根本沒注意的小問題——像是TBT(總阻塞時間)或CLS畫面晃動,這些名詞聽起來挺拗口,但其實Google判斷品質時,好像還真會看這類細項。有時候分數明明不錯,可某個小紅燈亮著,就是讓人心裡發毛。不過也不是說每一條建議都適合照單全收,有些狀況初步報導顯示只在部分站點才會影響排名,所以搞清楚自己網站的「症狀」,再決定優先處理什麼,好像更務實一點。

兼顧內容與技術的雙軌調校,避免SEO陷阱

其實過了將近三年,Milo才慢慢發現,當初如果能早點把那些技術性指標放進日常維護,大概就不會有那麼多繞遠路的時候。內容再好也有卡關,像LCP、CLS這類專有名詞,起初聽起來很遙遠,但後來只要一遇到首屏載入拖慢或畫面跳動,看著流量忽然變低,才開始拼命補課。有些數據來源(像Google官方文件2023年更新)其實已經反覆暗示,如果只抓住內容品質卻忽視網站底層設定,很可能會被演算法悄悄「扣分」。他回想,有很多案例都是文章寫得精彩,但圖片沒壓縮、JS擋在前面導致互動延遲,用戶可能根本等不到重點出現。偶爾還會有人誤以為排名掉是因為主題選錯,其實背後那些看似不起眼的小技術細節,更常左右結果。所以他後來總是提醒團隊,不要光顧著做表面功夫,也許下次遇到瓶頸時,多花些時間把技術指標排進優化清單裡,對整體成效反而比較穩妥。

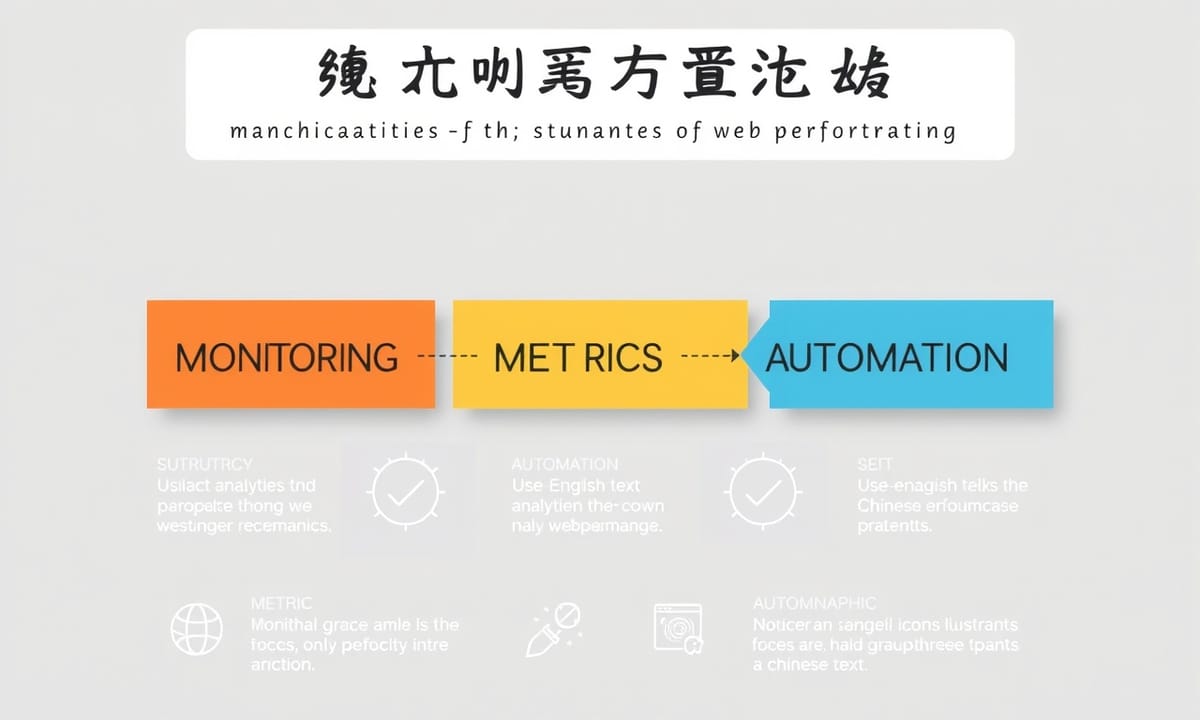

全球大網站如何透過持續監控提升競爭力?

有些人也許會好奇,全球那些網站真的都很在意效能分數嗎?根據DebugBear這類監測平台過去一兩年彙整的資料,前面幾百家大站有七十多已經習慣長期盯著六個主要績效指標,包括像LCP、CLS、TBT這種大家常聽到的縮寫。或許還有人搞不清楚它們具體差異,但在國際大型企業裡,這種監控方式幾乎成了默認作業流程。偶爾看到討論串會說,有一小部分沒那麼積極,不過比例看起來偏低,大致上主流做法就是自動化追蹤這幾項分數變化,以便隨時修正或預防潛在問題。

資料來源:

內容再好卻沒流量,背後原因你知道嗎?

有時候內容寫得不錯,流量卻怎麼看都沒起色,這種狀況其實也不是第一次被討論。除了文章本身,頁面底層的結構或許才是真正左右曝光度的那個關鍵。有人說,是不是連排版、導覽或互動細節都影響了搜尋引擎怎麼判定品質?好像有些案例裡,只要載入一慢、點擊卡一下,即使內容再精彩都沒有太多曝光機會。還有人提過,如果版型亂、元素跳動嚴重,用戶停留時間短,很可能就默默被演算法「忽略」了。到底該先顧用戶感受還是分數排名?這些問題繞了一圈又回來,好像答案一直在變。

遇到分數卡住怎麼辦?這裡有解決之道!

「老師,分數卡住怎麼辦?」Lexi又一次訊息傳來,那種有點急的口氣。Milo手邊還握著前一輪測試截圖,記憶裡好像是CLS或是哪個指標突然飆紅。不過他沒馬上回覆,先翻了一下那份Opportunities清單,大致瞄到什麼第三方追蹤碼、圖片沒壓縮乾淨這類常見提醒。有時候,看診斷區塊的細節比直接重跑報告更容易抓漏掉的小問題。Lexi猶豫著是不是該砍掉幾個插件,但又擔心頁面功能受影響。其實這種情形在圈內常被提及,不少人也會拿PageSpeed Insights或CrUX交叉檢查,好像只有把那些警示拆解分析、慢慢排查,才比較有可能讓分數動起來——但大概很難一次就全對了。

別被表面分數迷惑,真正影響排名的是什麼?

先別急著盯著分數看,其實Google在意的好像沒那麼直接。有人說工具測得多高,排名就會飛快上升,但這話是不是有點太單純?像是現場觀察,有時候分數漂亮,可是真正用戶滑進來體驗卻不怎麼順暢。官方公開場合偶爾也提過,field data,也就是那些用戶平常真的遇到的載入速度、互動延遲之類,大概才是他們評斷網站品質的重點(Google開發者社群近年反覆強調)。所以每次優化完再三檢查,不只是看儀表板上的變化,更要回頭翻一翻真實流量和互動感受是不是同步提升。有些站長只顧著追高分,最後卻發現流量沒什麼改變。可能根本原因其實藏在那些細小但關鍵的用戶行為裡。

結合Lighthouse與UX設計,你準備好迎接未來了嗎?

其實要把Lighthouse跟UX設計真的結合,沒什麼一步到位的方法。大概可以這樣:先設定定期自動檢查網站效能(有些人用PageSpeed Insights排程、也有人直接寫腳本),但別只看分數,要挑幾個核心指標像LCP或CLS反覆追蹤,尤其是那種在DebugBear報告裡常出現的警示。有時候調整圖片壓縮、JS載入順序,看似細節但影響頗大。遇到紅色區塊,不急著全改完,先交叉驗證CrUX的真實用戶資料,大致確認變化後再慢慢優化體驗層面,比如按鈕可點區域和版面跳動。有些網站會搭配Search Console長期觀察流量起伏,這類組合下來,多半能抓住那些不太明顯卻影響排名的問題,只是過程挺瑣碎,有時需要回頭修正步驟。