重要なアクションのヒント - エネルギーと時間を最大化し、自己成長を加速させるための即効アクション

- 週に1回、過去の失敗や執着を書き出して手放す作業を15分だけ行う

心の負担が減り、前向きな思考で重要な行動に集中できる

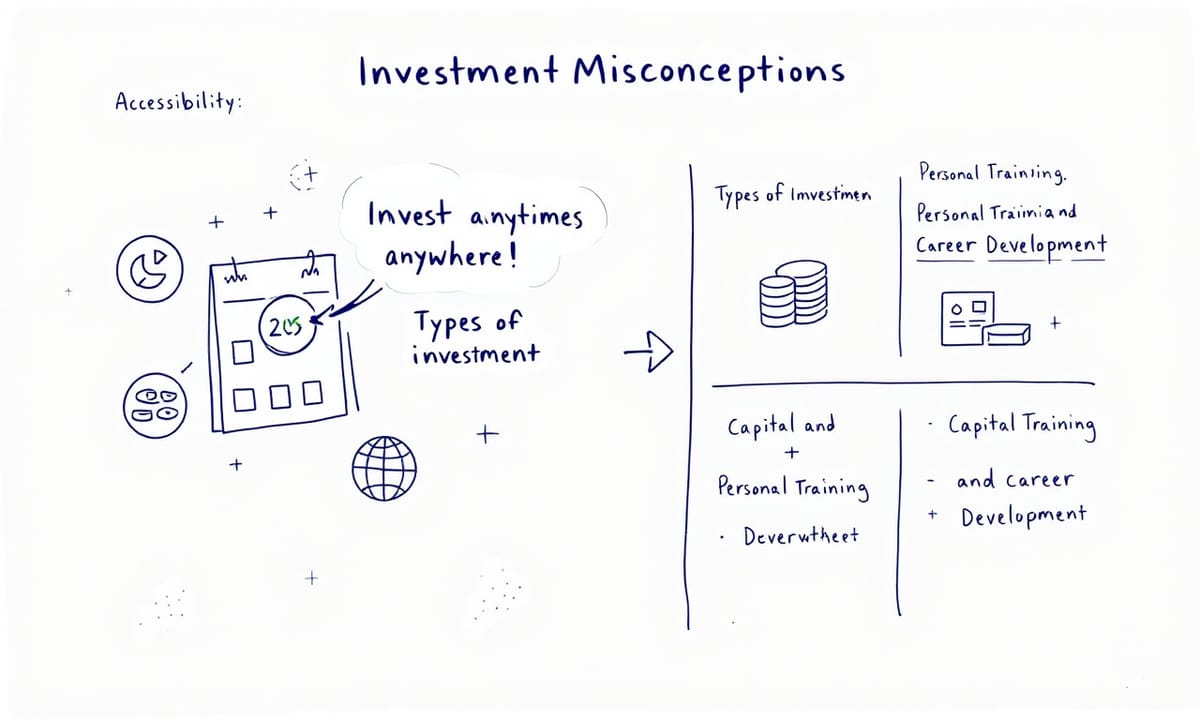

- 毎日20分だけ自分への学びやスキルアップに投資する時間を確保

継続した小さな自己投資が半年後には大きな変化となって表れる

- タスク管理アプリやタイマーで1日30分間だけ最重要事項に集中

限られた時間でも生産性と達成感が高まる実感が得られる

- (月1回)信頼できる人と価値観や目標について話し合う場を持つ

他者視点から刺激や新たな気づきを得て、自身の進む道も明確になる

- 完璧主義になりそうな時は『80%でOK』と思い切って区切りを付けて次へ進む

停滞せず次々挑戦でき、結果的に経験値も増える

朝の静けさ×創造タイムは誰のもの?

最近、ただ早く起きて作業時間を増やしたからといって、それだけで成果に結びつくかと言われれば、うーん…正直どうなんだろう。産業心理学の専門家も「今の時代はそう単純じゃない」と語ることがあるらしい。あ、別に誰か特定の人の話じゃなくて――なんとなく周囲でも耳にするし、自分もちょっと思うところがあって。

さて、その専門家たちは成功者の考え方と、ごく普通のワークスタイルとの間にははっきりした違いが存在している、と指摘することも多い。でも、ま、本当に明確なのかな…。まあ一例としてよく挙げられるテーマは「午前中で集中力が最も高まるタイミング、その時間帯にどんなタスクを割り当てるか」という課題設定への柔軟な対応力。これ、自分自身にも当てはまりそうでちょっとドキッとする。

ふつうは朝イチにメール処理とか会議参加みたいな雑務を入れてしまいがちだと思うんだけど(いや、本当にそれしかできない日も多い)、実際、一部の実務家や現場観察では重要な仕事だけを三十分から九十分くらい、通知オフ・静寂状態――ああ、この表現しっくりこないけど要するに外界から遮断された環境――で進めることを重視しているらしい。

とは言っても、この“ピークタイム戦略”なるものが万人向けかというと、実はそうでもなくて……まあ、人によって合う合わないあるみたい。でも近年ではこういう手法自体が日々の成果効率アップにつながる可能性も示唆されつつある、と。何だろうね、自分にも試せる日が来ればいいなぁ、とぼんやり思ったりする。

さて、その専門家たちは成功者の考え方と、ごく普通のワークスタイルとの間にははっきりした違いが存在している、と指摘することも多い。でも、ま、本当に明確なのかな…。まあ一例としてよく挙げられるテーマは「午前中で集中力が最も高まるタイミング、その時間帯にどんなタスクを割り当てるか」という課題設定への柔軟な対応力。これ、自分自身にも当てはまりそうでちょっとドキッとする。

ふつうは朝イチにメール処理とか会議参加みたいな雑務を入れてしまいがちだと思うんだけど(いや、本当にそれしかできない日も多い)、実際、一部の実務家や現場観察では重要な仕事だけを三十分から九十分くらい、通知オフ・静寂状態――ああ、この表現しっくりこないけど要するに外界から遮断された環境――で進めることを重視しているらしい。

とは言っても、この“ピークタイム戦略”なるものが万人向けかというと、実はそうでもなくて……まあ、人によって合う合わないあるみたい。でも近年ではこういう手法自体が日々の成果効率アップにつながる可能性も示唆されつつある、と。何だろうね、自分にも試せる日が来ればいいなぁ、とぼんやり思ったりする。

全力投球が招く燃え尽き、その裏に潜む罠

「エネルギー管理を意識したところで、集中力が高い=長時間働くこと、みたいに思い込んじゃう人って多い、とある専門家が言っていた。ああ、たしかにそうかも。でも、本業と副業の両立をしようとするとさ、大抵の場合なんだけど……休憩とか回復手段(短時間の仮眠だとか散歩みたいなもの)をすっ飛ばして、一気に作業に突っ走りがちになるんだよね。えっと、この部分は昔から自分でも薄々感じていたことではあるけれど。

結局、本業のパフォーマンスがガクッと落ちたり倦怠感に襲われたり、「全力投球したつもりなのになぜか成果が出ない」なんて悩むケース、目につくようになった気がする。ま、いいか。でも周囲でもね、持続可能なリカバリー策なしで無理しすぎて途中で燃え尽きちゃった話を何度か耳にしている。努力不足と言い切るには少し違和感が残るし……本当はどこで負荷配分を切り替えるべきなのか、その設計そのものに問題というか課題が隠れているらしい。

単純な根性論だけじゃ到底乗り越えられなくて、「仕事ごとのエネルギー消費量」とか「再充電ポイント」をきちんと意図的に組み込まない限り、どうやら長期的には安定した成果につながる構造にはならない——そんな実感ばかり残る。不思議だよね、人間って。

結局、本業のパフォーマンスがガクッと落ちたり倦怠感に襲われたり、「全力投球したつもりなのになぜか成果が出ない」なんて悩むケース、目につくようになった気がする。ま、いいか。でも周囲でもね、持続可能なリカバリー策なしで無理しすぎて途中で燃え尽きちゃった話を何度か耳にしている。努力不足と言い切るには少し違和感が残るし……本当はどこで負荷配分を切り替えるべきなのか、その設計そのものに問題というか課題が隠れているらしい。

単純な根性論だけじゃ到底乗り越えられなくて、「仕事ごとのエネルギー消費量」とか「再充電ポイント」をきちんと意図的に組み込まない限り、どうやら長期的には安定した成果につながる構造にはならない——そんな実感ばかり残る。不思議だよね、人間って。

Comparison Table:

| 結論 | 具体的な提案 | 期待される効果 | 実施のポイント |

|---|---|---|---|

| 学習法の見直し | 自分に合った学習法を検証する | 効率的な学びが可能になる | 小さな修正を積み重ねていく |

| 行動記録の重要性 | 毎日の行動を記録する | 生活習慣の落とし穴に気づける | 定期的に振り返りを行う |

| ストレス管理法の導入 | スマホ通知を制限する時間を設ける | 集中力が向上する可能性がある | 就寝前30分はデバイスから離れる |

| 身体リズムとの調和 | 自分の体調や集中度を観察するアプリを使う | 生産性向上が期待できる | 数日間継続してデータ収集 |

| 柔軟なタスク配分計画 | タスクごとの優先順位を見直す姿勢を持つ | ストレス軽減につながる | 週単位で調整していく |

長時間主義から欧米流へ、変わりゆく働き方

昔はさ、「長く働けば働くほど偉い」みたいな、なんか不思議と根性とか努力がすべてだって雰囲気が漂ってた時代が確かにあった。まあ、そういうのを「美徳」とまで呼ぶ人もいたんだけど、実際どうだったのかな…。でも、最近になって欧米諸国で話題になる短時間集中型の労働スタイルや、しっかり休むことを重視する生き方? その波がゆっくり日本にも及んできてるらしい(厚生労働省 令和時代の調査)。うーん……いや、本当に変わってきたのかな、と自分でも半信半疑だったけど、「持続可能性」という言葉への理解が進んだことで、多様なワークスタイルとか自己管理法を選択できる余地も増えてきている、それは見逃せない事実なのかもしれない。ま、いいか。でもね、今ではそれぞれが自分に合ったバランスを探そうとしている傾向も感じられる気がする。途中でふと思ったけど…ああ、ごめん、本筋に戻ると、日本社会全体でそういう空気感は確実に広まりつつあるようだ。

情熱だけじゃ足りない…副業初期の落とし穴

「副業を始めた当初は、気合いと勢いだけで連日深夜まで作業していた」とAさんが言っていたのが、なぜか記憶に残った。うーん、最初の数週間はなんだか高揚感で押し切れたらしい。でも、その後で…やっぱり反動かな?睡眠不足の日々が続き、ついには体調を崩すことに。職場でもミスが増えてしまった、と本人も少し困惑気味だった。それからしばらくして、周囲とも信頼関係で距離を置かれるようになってしまった—このあたり、ちょっと想像すると胸がざわつく感じ。

実は、自分の回復方法とか休息時間をちゃんと決めずに突っ走る人って、それこそ途中で「あれ、自分どうやって元のペースに戻ればいいんだ?」みたいな不安定な状態になることもあるそうだ。「ま、いいか。」と思いつつ、人ごとじゃないような…。

脇道それるけど、「ある調査(ビジネス現場・令和時代)」によれば、副業している社会人のおよそ三割程度がこうしたバランス崩壊——つまり生活リズムや健康面の失敗——を経験しているという報告もあったらしい。うーん、それくらい多いなら無視できないね。まあ正直データだけ見てもピンと来ないけど……自分もその一人になる可能性は全然ありそう。

こういう失敗談から思うんだけど、自分自身の撤退基準とか期待値の調整を早めに考えておくべきなのかな、と最近強く感じてる。例えば週ごとの稼働上限時間を設定したりさ(ええ…私にはちょっと難しい気もする)、最低限これだけは守ろう!みたいな休息ルールを自分用につくるとか、多方面からセルフケア策を工夫する必要、本当に否応なく迫られている気がする。

実は、自分の回復方法とか休息時間をちゃんと決めずに突っ走る人って、それこそ途中で「あれ、自分どうやって元のペースに戻ればいいんだ?」みたいな不安定な状態になることもあるそうだ。「ま、いいか。」と思いつつ、人ごとじゃないような…。

脇道それるけど、「ある調査(ビジネス現場・令和時代)」によれば、副業している社会人のおよそ三割程度がこうしたバランス崩壊——つまり生活リズムや健康面の失敗——を経験しているという報告もあったらしい。うーん、それくらい多いなら無視できないね。まあ正直データだけ見てもピンと来ないけど……自分もその一人になる可能性は全然ありそう。

こういう失敗談から思うんだけど、自分自身の撤退基準とか期待値の調整を早めに考えておくべきなのかな、と最近強く感じてる。例えば週ごとの稼働上限時間を設定したりさ(ええ…私にはちょっと難しい気もする)、最低限これだけは守ろう!みたいな休息ルールを自分用につくるとか、多方面からセルフケア策を工夫する必要、本当に否応なく迫られている気がする。

データで証明されるパフォーマンスUP法とは?

たとえば、「自己投資が本当にパフォーマンスに直結するのか?」みたいな疑問、正直ずっとモヤモヤしていたんだけど、最近は実務現場でもデータをもとに検証が進んでいるらしい。大手コンサルティング会社(McKinsey・2022年)が出した報告によれば、朝8時から11時台に集中作業を割り当てたグループのアウトプットは、他の時間帯より明確に高かったという。しかも、その差は二割強程度って話だ。ふーん、本当かな。でもまあ、こういう定量的観測事例はちょっとずつ増えてきてる感じで、自社内で週単位アンケートや生産性スコアなどを使い、小規模なモニター調査として応用している企業も少なくないっぽい。

……あれ? そもそもアンケートとかって正直どうなんだろう、と一瞬思ったけど——それでも再現性がどこまであるかはさておき、この種の数値ベース評価を日常業務へ反映させる動き自体は着実に広まってきている気配だった。ま、いいか。私だけじゃなく周囲もちょっと注目してるテーマだし、それなりに意味ある流れなのかな、と半分寝ぼけながら思った。

……あれ? そもそもアンケートとかって正直どうなんだろう、と一瞬思ったけど——それでも再現性がどこまであるかはさておき、この種の数値ベース評価を日常業務へ反映させる動き自体は着実に広まってきている気配だった。ま、いいか。私だけじゃなく周囲もちょっと注目してるテーマだし、それなりに意味ある流れなのかな、と半分寝ぼけながら思った。

本段落の出典:

- How companies can improve workplace productivity

Pub.: 2023-09-11 | Upd.: 2025-06-16 - How employers can create a thriving workplace

Pub.: 2025-01-16 | Upd.: 2025-06-16 - Productivity at the core: How COOs deliver strategy

Pub.: 2025-07-17 | Upd.: 2025-07-17 - Good work, wellbeing, and productivity: what is the role of ...

Pub.: 2025-07-14 | Upd.: 2025-07-14 - How standout companies grow national productivity

Pub.: 2025-05-06 | Upd.: 2025-06-16

努力は全部正しい?間違った消耗パターン考察

「正しい努力」って、信じて突っ走るのはいいけど、なんだろうな、闇雲に勉強法をコロコロ変えたりとか、流行の教材ばかり次々と手を出して結局あまり成果に繋がらず疲弊する例って、本当に意外と多いんだよね。まあ、自分も昔そうだったし…。実際、国内調査(教育現場・近年)では、「学習時間は増えているのに自己評価やモチベーションが下がった」という声が将近半数を占めていたらしい。へぇ、そうなんだ?ちょっと驚くけど、それだけ皆どこかで躓いているのかな、とも思う。

で、その背景には、“表面的なテクニック模倣”とか“目的不明な反復”みたいなのがあるわけで、本質的なエネルギー配分設計までちゃんと考えず部分最適だけ追い求めて満足しちゃうという構造的問題が潜んでいる。ああ、ごちゃごちゃ言ってるけど要は全体像見失いがちってこと。でも、話戻すと逆に本当に効果的だった人たちは、自分自身に合った方法を地道に検証して、小さな修正を積み重ねていく傾向が見られた、と報告されている。ま、いいか。全部完璧になんて無理だけど、その微調整こそ大事なんじゃないかなぁ、と最近思うわけです…。

で、その背景には、“表面的なテクニック模倣”とか“目的不明な反復”みたいなのがあるわけで、本質的なエネルギー配分設計までちゃんと考えず部分最適だけ追い求めて満足しちゃうという構造的問題が潜んでいる。ああ、ごちゃごちゃ言ってるけど要は全体像見失いがちってこと。でも、話戻すと逆に本当に効果的だった人たちは、自分自身に合った方法を地道に検証して、小さな修正を積み重ねていく傾向が見られた、と報告されている。ま、いいか。全部完璧になんて無理だけど、その微調整こそ大事なんじゃないかなぁ、と最近思うわけです…。

比べず自分軸で、不安や焦りとの付き合い方

ふと、他人のSNS投稿をぼんやり眺めてしまい、自分と比べて落ち込む瞬間って、まあ…正直言って珍しくもない。うーん、どうしてなんだろうね。都市部で行われた国内学生調査(近年)によると、約半数が「他者基準で不安や焦燥感を抱く」と答えたらしい。いや、それって多すぎじゃない?ああ、でも自分も例外じゃないかもしれないな、と今さら思ったりする。

それゆえに――毎日、「自分で直接コントロールできる範囲」を意識的に点検する習慣が注目されているという話も耳にしたことがある。実はそうでもなくて…忘れがちだけど。スマホの通知設定を見直したり、一日の行動記録を反芻してみたり。「今日は何を減らせば、本来集中すべき領域へリソースを戻せるのか?」と書き出してみるだけでも、けっこう意味がある気がする。不思議だよね。

ま、いいか。一見ただの棚卸し作業なんだけど、それだけで気が散る要素を把握できて、無駄な消耗とか機会損失にささやかなブレーキをかける一助になったりするんだ。だからこそ──小さいことでも侮れないものだな、と時々妙に納得してしまう夜がある。

それゆえに――毎日、「自分で直接コントロールできる範囲」を意識的に点検する習慣が注目されているという話も耳にしたことがある。実はそうでもなくて…忘れがちだけど。スマホの通知設定を見直したり、一日の行動記録を反芻してみたり。「今日は何を減らせば、本来集中すべき領域へリソースを戻せるのか?」と書き出してみるだけでも、けっこう意味がある気がする。不思議だよね。

ま、いいか。一見ただの棚卸し作業なんだけど、それだけで気が散る要素を把握できて、無駄な消耗とか機会損失にささやかなブレーキをかける一助になったりするんだ。だからこそ──小さいことでも侮れないものだな、と時々妙に納得してしまう夜がある。

地味な習慣ほど要注意、見落としがちな盲点たち

「日々の行動を記録することで、気づかないうちに生活習慣の落とし穴が浮き彫りになる」と話している専門家もいるらしい。ふーん、そういうものなのか。たとえば、睡眠時間がほんの少しだけ短くなった週だったり、朝から忙しすぎてうっかり朝食を抜いてしまった日なんて、ぱっと見では全然たいしたことない“ズレ”だけど、それが溜まるとパフォーマンスが下がる場合も決して珍しくはないみたいだ。……あれ?自分にも思い当たる節あるなって今さら気づいた。で、『国内都市部(2022年頃)』による調査結果を見るとさ、将来目標達成に向けて基礎的な習慣――特に睡眠とか栄養、それから運動とか――このへんを軽んじたせいでリズムを崩してしまう学生は七割近く存在したとのこと。まあ驚きもしない数字かな。

それからオンオフ切替ミスについても言及されていて、自宅学習中なんか仕事スペースと私生活エリアの境界線が曖昧になっちゃって、そのままずっと慢性的な疲労感に悩む事例が目立つらしいんだよね。でも…いや、本当に現代人にはありがちな話だと思わず苦笑いしちゃう。本筋戻すけど、その対策として、「就寝前30分くらいスマホ通知全部遮断する」とか、「1日おきでも散歩やストレッチ入れてみる」など、小さめのルールから段階的に整備していく方法が多層的チェックポイントとして推奨されているようだ。ま、いいか。この辺なら無理なく始められそうだし、とりあえず自分にもできそうな気はする…。

それからオンオフ切替ミスについても言及されていて、自宅学習中なんか仕事スペースと私生活エリアの境界線が曖昧になっちゃって、そのままずっと慢性的な疲労感に悩む事例が目立つらしいんだよね。でも…いや、本当に現代人にはありがちな話だと思わず苦笑いしちゃう。本筋戻すけど、その対策として、「就寝前30分くらいスマホ通知全部遮断する」とか、「1日おきでも散歩やストレッチ入れてみる」など、小さめのルールから段階的に整備していく方法が多層的チェックポイントとして推奨されているようだ。ま、いいか。この辺なら無理なく始められそうだし、とりあえず自分にもできそうな気はする…。

計画通り進まない時、柔軟に再設計できるか?

「“計画通りに進めない自分にイライラして、どこでつまずいたのかって延々と自問しちゃう瞬間、あれ…誰だって一度くらいはあるよね”なんて呟いてる人がいた。まあ、わかる気もする。理想通りのプロセスから外れたその途端、不安とか焦りがじわじわ染みてきてさ……。うーん、「王道だけが最短」みたいな強い思い込みと、「ちょっとでも近道したい」って甘えたい気持ち、そのせめぎ合いで意味なく消耗してしまうことも、正直珍しくないと思う。でも実際は夜型脳タイプだったり――ん?たまに朝日を見ると得した気分になるけど、それは置いといて――朝型以外のリズムで調子が出る人もいるわけで、一律に語られるノウハウを盲信すると、本当の自分の力を持て余す場面も増えてくるようだ。ま、いいか。要は、自分の日々や持病みたいな固有条件次第でタスク配分や撤退ラインを都度柔軟に決め直す度量……そういう視点こそ長期的には大きな違いになるらしい、と聞く。」

AI時代到来、有限リソース運用芸術への挑戦

朝のピークタイムにタスクを設計する、とか言っても、正直どこから手を付ければいいか迷うよね。うーん、たぶん最初はスマートウォッチとか、ごく簡単な記録アプリで自分の体調や集中度がどう変わるのか、数日間くらい観察してみるしかないんじゃないかな。ま、いいか。ところで昔聞いた話だと――あれは国内大手コンサルティング会社・二〇二二年だったっけ―八時台から十一時台に思考系作業を割り振ったグループが、他の時間よりアウトプットが七十多高まったっていう企業内観測例があったらしい。なんていうか、本当にそんなに差が出るんだろうか、と少し疑問も残るけど。

ふと気づくと通知やSNSチェックを無意識に挟んでしまうこと、あるよね…。それ、成果低下につながりやすいみたいだから注意したほうが良さげ。えっと、それなら前夜には「翌朝着手タスク」を一つ決めておく習慣とかどう?端末の通知制限機能も活用したいものだなと感じたりする。でもまあ、人によっては逆にストレスになることもありそうだけど…今ここでは本筋へ戻る。

あと、小さなエラーや行き詰まりに遭遇したとしても、その場ですぐ修正しようとはせず、一日の中で時間枠ごとの配分見直しなんて週単位で試行錯誤しながらやってみるという姿勢のほうが現実的なのかもしれない。眠りのリズムとか運動・食事習慣にもゆるく注目して、自分だけのリカバリー策リスト――たとえば仮眠とか軽い散歩なんてもの――あらかじめ作成しておくことも効果的だと言われている。ふぅ、全部完璧になんて無理でも、大事なのは続ける工夫をちょっとずつ見つけていくこと…かな。

ふと気づくと通知やSNSチェックを無意識に挟んでしまうこと、あるよね…。それ、成果低下につながりやすいみたいだから注意したほうが良さげ。えっと、それなら前夜には「翌朝着手タスク」を一つ決めておく習慣とかどう?端末の通知制限機能も活用したいものだなと感じたりする。でもまあ、人によっては逆にストレスになることもありそうだけど…今ここでは本筋へ戻る。

あと、小さなエラーや行き詰まりに遭遇したとしても、その場ですぐ修正しようとはせず、一日の中で時間枠ごとの配分見直しなんて週単位で試行錯誤しながらやってみるという姿勢のほうが現実的なのかもしれない。眠りのリズムとか運動・食事習慣にもゆるく注目して、自分だけのリカバリー策リスト――たとえば仮眠とか軽い散歩なんてもの――あらかじめ作成しておくことも効果的だと言われている。ふぅ、全部完璧になんて無理でも、大事なのは続ける工夫をちょっとずつ見つけていくこと…かな。