いきなり結論から。ドメインパワーって何?

ドメインパワー、よく聞くけど、これ、実はGoogleが公式に使ってる言葉じゃないんだよね。 SEOツールを提供してる会社、例えばMozとかAhrefsが作った独自の指標。 言うなればサイトの「戦闘力」みたいなもので、これが高いと検索上位に表示されやすいんじゃないかっていう目安。

でも、あくまで目安。大事なことだからもう一回言うけど、Googleのランキング要因そのものではない。 Googleの中の人が「それはMozが勝手にやってるだけ」って言ってるくらいだから。 じゃあ気にしなくていいのか?っていうと、そうでもないのが面白いところ。

じゃあ、なんでみんな気にするの?

正直なところ、便利な「ものさし」なんだよね。自分のサイトが競合と比べてどのくらい強いのか、客観的な数字で見たくなるときあるじゃない?そういう時に役立つ。

例えば、

- 競合サイトの強さをざっくり把握したい時。

- これから被リンク営業をかけたいサイトが、どのくらいの価値があるか判断したい時。

- 自分のサイトのSEO施策の成果を、ざっくり定点観測したい時。

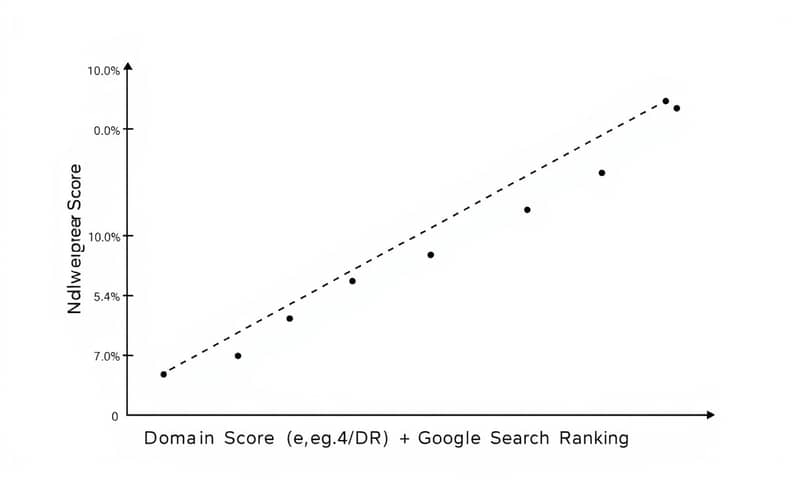

こういう場面ではすごく便利。ドメインパワーが高いと、一般的に検索順位も高くなる傾向はある。 ただ、それは相関関係であって、因果関係じゃない。パワーが高いから順位が上がるんじゃなくて、良いサイトだから(結果的に)パワーも順位も上がる、っていうのが正しい理解かも。

有名なチェックツール、何が違うの?

よく名前が挙がるのがMozの「Domain Authority (DA)」とAhrefsの「Domain Rating (DR)」。 どっちも0から100のスコアだけど、計算方法が違うから、同じサイトでも数値は変わってくる。

| ツール | 指標 | 特徴とか、個人的な感覚 |

|---|---|---|

| Moz | Domain Authority (DA) | 元祖って感じ。 被リンクの数だけじゃなくて、色んな要素(40以上あるらしい)を見てるから、サイト全体の「総合力」に近いイメージかな。 ただ、データの更新がAhrefsより遅い気がする時も。無料で月10回まで見れるのはありがたい。 |

| Ahrefs | Domain Rating (DR) | こっちは「被リンクの質と量」に特化してる感じ。 強いサイトから1本リンクをもらうと、弱いサイトから100本もらうより評価される、みたいなのが分かりやすい。 個人的には、今の被リンクの状態をリアルタイムで追うならこっちを見てる。 |

| Semrush | Authority Score | これも有名どころ。Ahrefsみたいに被リンクを重視しつつ、サイトのトラフィックとかも加味してるらしい。Semrushはそもそも多機能だから、その中の一つの指標って感じだね。 |

大事なのは、どのツールを使うにしても、一つのツールで数値を追い続けること。あと、絶対値よりも競合との相対値で見るのが基本だよね。

結局、どうやって上げるのが正解?

ツールの数値を上げること自体が目的になっちゃダメだけど、結果的にドメインパワーが上がるような「良いサイト」を作るには、結局、王道なSEO施策に行き着く。

1. 質の高い被リンクをもらう

これが一番大きいかな。 ただ数を集めるんじゃなくて、自分のサイトと関連性の高い、信頼できるサイトからリンクをもらうことが重要。 昔みたいに、質の低いリンクを大量に買ったりすると、逆にペナルティのリスクもあるから注意。 ひとつのサイトから100本より、100サイトから1本ずつもらうほうが効果的だったりする。

2. ユーザーのためのコンテンツを作る

結局はこれ。誰も読みたくないような質の低いコンテンツをいくら増やしても意味がない。 ユーザーが「この記事、面白い!」「役に立った!」と思ってくれれば、自然とシェアされたり、リンクされたりする。これが一番健全な被リンクの増え方。Googleが最近重視してるE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)も、結局はこういうことだよね。

3. サイトを長く、ちゃんと運営する

サイトの運営期間(ドメインエイジ)も評価に関わると言われてる。 もちろん、ただドメインを持ってるだけじゃダメで、ちゃんとコンテンツを更新し続けることが大事。 すぐに結果は出ないけど、地道に続けることが信頼につながる。 早ければ3ヶ月くらいで上がり始めるって話もあるけど、Google自体はSEOの効果が出るまで4ヶ月~1年かかるって言ってるし、気長に構えるのがよさそう。

パワーは高いのに順位が上がらないんだけど…

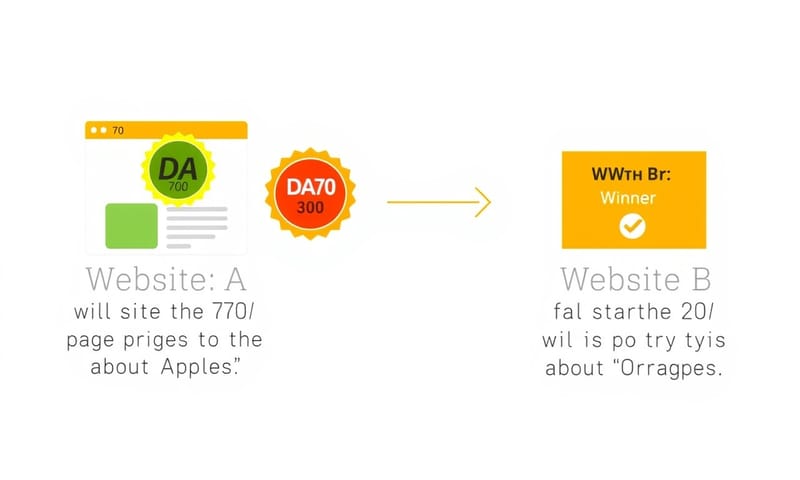

これ、よくある悩み。「DAが70もあるのに、なんでこの記事は20位なんだ!」みたいな。考えられる理由はいくつかある。

- キーワードとの関連性が低い: ドメイン全体の評価が高くても、そのページが狙ってるキーワードと内容がずれてたら上位には来ない。当たり前だけど忘れがち。

- ページ自体の評価が低い: ドメインパワーはサイト全体の話。個別のページの評価(ページオーソリティとか言われるやつ)が低い可能性もある。 サイト内の評価を上げたいページに内部リンクを集めるのも大事。

- 競合が強すぎる: 自分のDAが50でも、競合がみんなDA70以上だったら、そりゃ厳しい戦いになる。

- そもそもスコアは幻想: 何度も言うけど、スコアはあくまで第三者のものさし。Googleの評価基準はもっと複雑だから、スコアだけ見てても答えは出ない。

よくある誤解

最後に、ドメインパワーに関するよくある誤解をいくつか。

誤解1:「お金で買える」

これは間違い。正確には「被リンクを買う」ことはできるけど、それはGoogleのガイドライン違反。バレたら順位を下げられるリスクしかない。

誤解2:「一番大事な指標だ」

これも違う。あくまで参考指標の一つ。 コンテンツの質やユーザー体験の方がよっぽど大事。 スコアが高いだけの低品質なサイトは、結局Googleに見抜かれる。

誤解3:「新規ドメインは勝てない」

そんなことはない。最初はパワーが0からスタートだけど、良質なコンテンツを地道に作り続ければ、必ず評価は上がってくる。 時間はかかるけど、長期的な視点が大事。

結局のところ、ドメインパワーの数字を追いかけるんじゃなくて、「ユーザーにとって価値のある、信頼できるサイトを作る」ことに集中するのが一番の近道なんだろうね。そうすれば、数字は後からついてくるはず。

あなたのサイトのドメインパワー、気にしてますか?それともコンテンツ第一主義?もしよかったらコメントで教えてください!