嗯...最近在想一件事。

每天打開電腦,好像都在打仗。Slack、Email、Notion、Google Drive...資訊到處都是。然後,就是無止盡的尋寶遊戲。

「那個客戶的資料上次放哪了?」

「上週會議的結論是寫在筆記軟體,還是直接留在 Slack 對話裡?」

「那個超棒的點子...我記得我記下來了,但,在哪?」

好像很小的事,對吧。但這些小事疊加起來,很可怕。國外有份研究,雖然不是什麼官方統計,但他們估算,一般的專業人士,每天可能要花到...將近兩個小時,就只是在找這些我們自己存的東西。兩個小時耶。聽起來超扯,但仔細一想,好像又沒那麼誇張。

這不是你不努力,也不是不自律。說真的,這更像是一種...系統性的內耗。你的數位環境太混亂,它在不知不覺中,拖垮了你最好的狀態。

為什麼裝了一堆 App,還是沒效率?

這是一個很有趣的現象。我們以為問題出在工具,所以不斷去下載新的 App、嘗試新的服務。聽說 Notion 很神,就去學。聽說 Obsidian 更自由,又跳過去。結果呢?

結果只是把混亂,從一個地方,複製到更多地方。

真正的問題,不是你少了哪個「神級工具」,而是你少了一個「分類哲學」。每次要存一個新資訊時,你的大腦都要做一次選擇題:「這東西該放哪?」

- 客戶的窗口聯絡方式,存通訊錄?還是丟進專案管理的卡片裡?

- 一個很有啟發的文章,存到稍後閱讀清單?還是直接筆記到 PKM 系統?

- 團隊成員在 Slack 上丟的一個重要決策,需要手動複製到共用文件嗎?還是假設大家都會自己回去翻?

每一次的猶豫,都是一次「認知摩擦」(Cognitive Friction)。這個詞我自己是覺得超貼切。就是這種微小的、不斷發生的心理成本,累積起來,把你寶貴的專注力和心力都磨光了。這也是為什麼,有時候明明沒做什麼大事,一天下來卻覺得特別累。

國外有些顧問公司,像 McKinsey 或 HBR 的文章,常常提到「切換成本」(Context Switching Cost)。他們的研究指出,每次我們在不同任務或視窗間跳來跳去,大腦都需要時間重新「載入」情境,這個過程會浪費掉驚人的生產力。找檔案,就是最典型的一種切換。而這種每天浪費一兩個小時的說法,我自己覺得,在台灣這種普遍高工時的環境裡,感受可能更深刻。你看勞動部偶爾公布的加班時數統計,雖然背後原因很複雜,但這種無形的「數位摩擦力」絕對是兇手之一。

重點一句話:資訊的「單一可信來源」原則 (SSOT)

所以,解法是什麼?

不是再去找下一個更厲害的 App。而是回歸一個非常、非常簡單的原則:**Single Source of Truth (SSOT)**,中文可以叫做「單一可信來源」。

概念超簡單:任何一種特定類型的資訊,永遠都只能有一個「家」。

當你真正執行這個原則,整個數位世界都會變得不一樣。想像一下:

- 所有會議記錄,永遠都在同一個地方。

- 所有客戶文件,永遠都在同一個指定的資料夾。

- 所有專案計畫,永遠都只存在於那一個共用的看板上。

- 你不用再猜「這是最新版嗎?」,因為只會有一個版本。

你只需要做一次決策,決定哪種資訊住在哪裡,然後就徹底遵守。大腦不用再玩「猜猜看」的遊戲,那種解放感...真的很舒服。

實作指引:四個象限,畫出你的數位領土地圖

好,那「單一可信來源」要怎麼具體執行?光有原則沒用,需要一個地圖。

這邊有一個框架,國外有人稱之為 ICOR® Framework,但名字不重要,重要的是它的思考方式。它把我們的數位世界,很清楚地切成四塊領土。

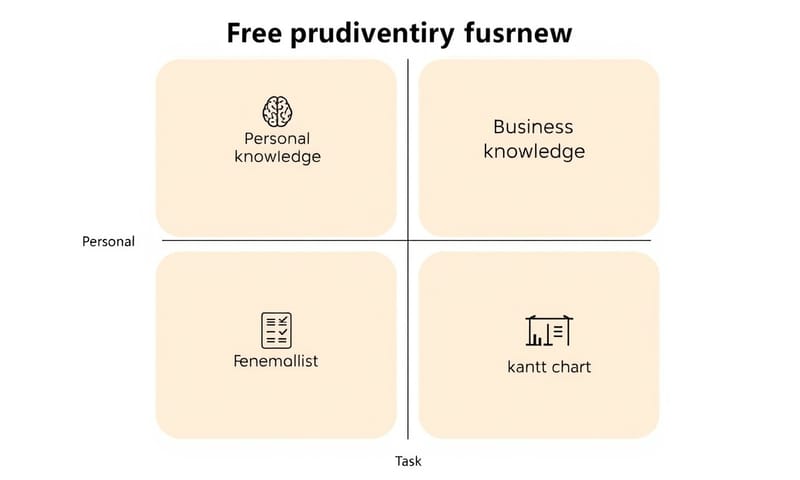

這個方法的核心,就是強迫你先把「個人」跟「團隊」切開,再把「知識」跟「行動」切開。這樣就變成了四個象限:

- 個人知識管理 (PKM - Personal Knowledge Management):這是你的「私人大腦」。所有你個人的筆記、想法、學習資料、文章收藏...任何只需要你自己知道、為了滋養你個人成長的資訊,都住在這裡。這是你的聖殿,別人不能隨便進來。

- 個人任務管理 (PPM - Personal Project Management):這是你的「個人儀表板」。也就是我們常說的 To-do list、待辦事項。所有「只有你自己」需要執行的任務、專案、習慣追蹤,都住在這裡。重點是,只跟你有關。

- 商業知識管理 (BKM - Business Knowledge Management):這是「團隊的共享圖書館」。所有團隊成員都需要參考的標準作業流程 (SOP)、共用文件、客戶資料、研究報告...這些靜態的、作為「參考資料」的知識,都住在這裡。

- 商業任務管理 (BPM - Business Project Management):這是「團隊的作戰情報室」。所有需要「多人協作」的專案、任務、進度追蹤,都住在這裡。它是有時效性的、動態的。誰在什麼時間點前,該完成什麼事,在這裡一目了然。

一開始,你可能會覺得有點複雜。但只要你拿出你現在在用的所有工具,把它們一個一個貼到這四個格子裡,你馬上就會發現問題所在。

「啊,原來我一直用 Notion 同時當我的 PKM 和團隊的 BKM,難怪資訊那麼亂。」

「我把個人待辦事項跟公司專案都混在同一個 Trello 看板,結果每天都不知道該先做哪個。」

畫出這張地圖的目的,就是逼你做決定。一個工具,最好只服務一個象限。如果一個工具橫跨了兩個象限,那就要建立非常清楚的規則,來區分界線。

我自己是覺得,剛開始的時候,先專心弄好「個人」那兩塊 (PKM 和 PPM) 就好。先把自己的世界搞定,你會建立起信心,然後再把這個邏輯延伸到團隊協作上,會順利很多。

| 場景 | 導入前 (混亂狀態) | 導入後 (四象限 SSOT) |

|---|---|---|

| 要找一份三個月前的會議記錄 | 嗯...那次會是誰開的?我筆記是打在 Notion、Obsidian 還是 Apple Notes?啊,會不會在 Slack 對話串裡?算了,直接問同事比較快... | 去我的 PKM 工具 (例如 Notion)。打開「會議記錄」資料庫,用日期或專案篩選。就那裡,沒別的地方。 |

| 老闆突然問起某個客戶的合約細節 | 完了。在我的 Email?還是在共用雲端硬碟?哪個資料夾?...天啊,希望不是存在我舊電腦的某個 Word 檔裡。 | 去團隊的 BKM 工具 (例如 Google Drive/Confluence)。進入「客戶資料」區,找到該客戶的專屬資料夾。合約一定在那。 |

| 規劃下週「自己」的工作 | 打開公司的 Jira,再看看 Trello,然後翻一下 Email,再瞄一眼手機上的提醒事項...感覺永遠看不完,不知道從何開始。 | 只看我的 PPM 工具 (例如 Things/Todoist)。所有我該做的事都在上面,而且已經排好優先級。公司的專案進度?那是 BPM 的事,我分配好時間再去看就好。 |

| 新人報到,要給他所有必要文件 | 呃,我整理一下。SOP 在 A 資料夾、產品介紹在 B 資料夾,喔對了還有一個 Slack 頻道要加... 我丟一堆連結給你,你自己看一下。 | 直接給他一個 BKM 系統的入口頁面連結。上面清楚標示了「新人上手區」,所有需要的SOP、文件、連結都在那裡。 |

反例與誤解釐清:這不是萬靈丹

不過呢,說了這麼多好處,也要說點實話。這個系統不是裝上去就自動生效的魔法。

我自己覺得有幾個常見的坑,一定要小心:

- 為了整理而整理:這是最大的陷阱。有時候,我們會沉迷在「打造完美系統」的快感中,花了好幾個小時調整 Notion 的版面、設計複雜的標籤系統...結果,整理本身變成了一種新的工作,甚至是拖延症的美麗藉口。系統是為了服務你,不是讓你服務它。夠用,就好。

- 忽略「搬家」的痛苦:如果你已經有大量的資料散落在各處,要把它們全部歸位到新的四象限系統裡,這個「搬家」過程本身就是一個巨大的專案。它需要時間、需要毅力。很多人在一開始就因為這個陣痛期而放棄了。我的建議是,不用想著一次到位。先從「新的資訊」開始用新系統,舊的資料有用到再去搬,慢慢來。

- 系統無法取代執行力:再完美的系統,如果你不去看、不去更新,那它就是一座數位墳墓。PPM 工具裡列了一百條待辦事項,但你從來不打開,那跟寫在廢紙上沒兩樣。BKM 裡有最完整的 SOP,但團隊成員寧願一直問也不去查,那也是白搭。這套方法解決的是「資訊定位」的混亂,但解決不了「人」的慣性。

所以,對,它很有用,但它更像是一個健身計畫。教練給了你菜單和動作,你還是得自己舉起啞鈴才行。

所以,然後呢?

聊了這麼多,其實核心就一件事:我們需要把大腦從「硬碟」模式,切換回「CPU」模式。

大腦不應該浪費力氣去記「東西放哪裡」,它應該用來思考、創造、連結點子。當你建立起一套可靠的外部系統,讓你知道所有東西都有個安穩的家,你的大腦才能真正被釋放出來,去做那些真正有價值的事。

這過程不會一帆風順,一定會有陣痛期。但帶來的回報...我想,是那種心裡有底的平靜感。你知道一切都在掌控之中,就算不在你的腦子裡。

這不是又一套複雜的生產力技巧,說真的,它更像是一種數位世界的斷捨離。一種生活哲學吧,大概是這樣。

那你呢?你可以試著盤點一下,在你的日常工作中,你覺得自己花最多時間在哪一種「數位尋寶」上?是到處找檔案,還是瘋狂滑對話記錄?在下面留言分享看看吧,說不定會發現大家痛點都差不多。